福祉施設SX

パート2 誤嚥性肺炎のリスクを減らす取り組み

東京都にある特別養護老人ホーム 「駒場苑」では、 高齢者のQOLを上げるために掲げた 「7つのゼロ」の中で誤嚥性肺炎ゼロを目指しています。 いかにして誤嚥を減らすことを実現できたか、 その取り組みを紹介します。

ふつうに生活していたら されることのない7つをゼロに

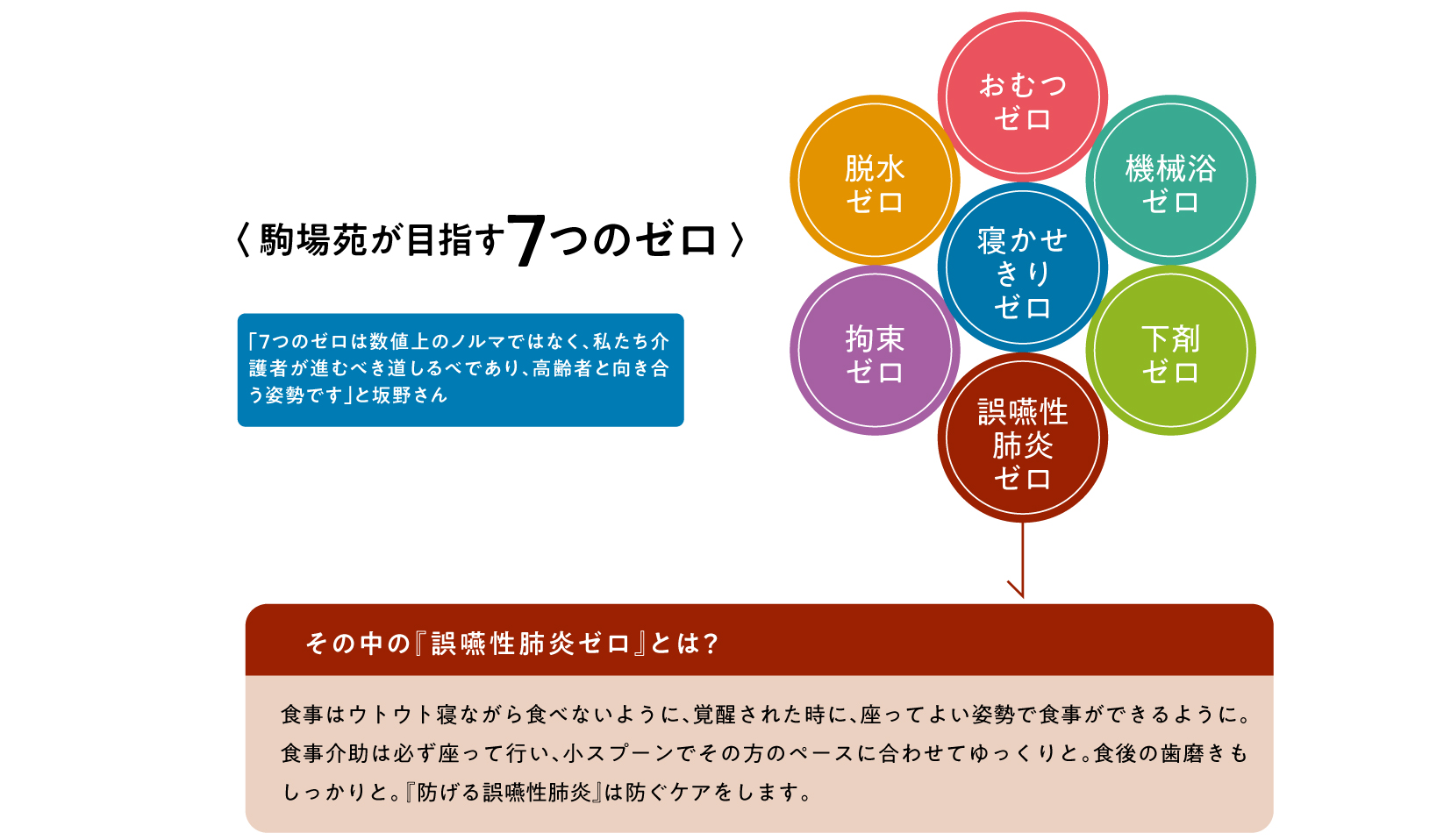

『最期まで気持ちよく、主体的でその人らしい生活を支えます』を基本方針に、高齢者が不快と感じるようなことをできるだけ取り除き、その方その方にとっての心地よさや好みを尊重している駒場苑。しかし15年前に坂野さんが特養主任として就任した時には、高齢者にとってけっしてよい環境の施設とはいえなかったそう。寝かせきり、オムツの着用、一律の機械浴、拘束、下剤の使用が行われ、今回のテーマである誤嚥になる高齢者も多かったといいます。そこで駒場苑に就任直後の坂野さんが定めたのが『7つのゼロ』です。ふつうに生活していたらされることがない7つの項目を、高齢者の暮らしからもゼロにすることを、介護方針として掲げました。

自分が高齢者になった時に してほしくないことをアンケート

「私が駒場苑に就任した時、当時の施設の状況を見て職員に『オムツはできるだけやめたい』『お風呂はヒノキ風呂にしたい』などとお願いしたところ、『そんなことを言っても無理』という大反発を受けました」と語る坂野さん。そこで思いついたのがアンケートをとるという手法です。

「職員全員に〝自分自身が高齢になって入居したとして、どういう状況になりたくないか〟というアンケートをとりました。すると、〝オムツの中に排泄するのはイヤだ〟〝動けないように縛られたくない〟〝ベルトコンベヤー上のモノのように扱われたくない〟など、ちょっと想像すれば自分がされたくないことが上がってきました。でもそのどれもが現実の介護業界では安易に行われていたことだったので、7つの項目に集約して、ゼロにすることを掲げました。

この7つの中で、今回のテーマである誤嚥性肺炎についてだけは、そこまで具体的に、〝誤嚥性肺炎はイヤ〟と書いてくる職員さんはいませんでした。でも〝食べたくない時間に食べたくない〟〝無理やり口の中に詰め込まれたくない〟の延長線上に、高齢者施設に多い「誤嚥」があると考え、これを7つの項目の一つに入れました。眠くて覚醒していない時にも食べさせられたり、無理やり口の中にたくさんの食べ物を詰め込まれたりしたらイヤだし、それが誤嚥につながり、肺炎の原因になるからです」

こうして坂野さんが目標とする『7つのゼロ』の中の誤嚥性肺炎をなくすための取り組みが始まりました。

坂野施設長が定めた 誤嚥性肺炎をなくすためのルール

ルール 1 食事介助のためのスプーンを カレー用からティースプーンへ

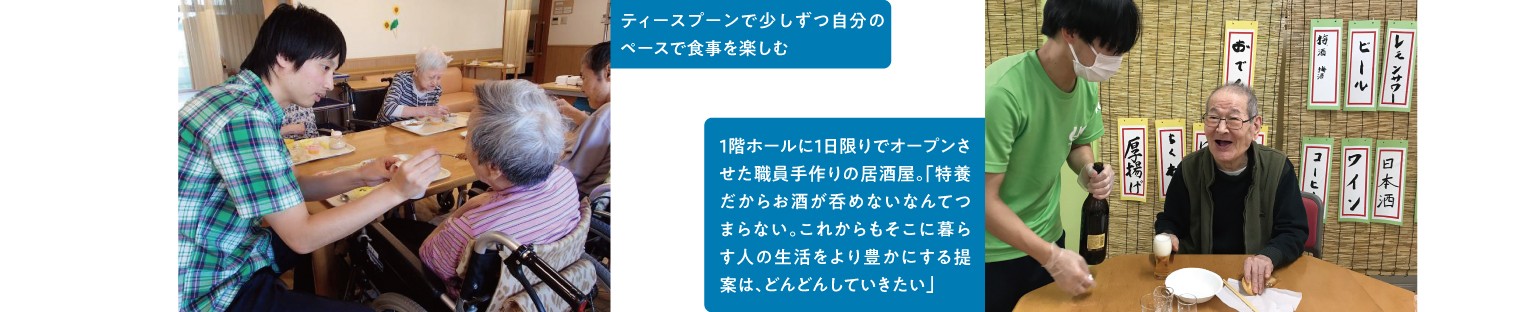

坂野さんが施設長になった頃は、食事介助を早く終わらせる介護士ほど優秀とされるような風潮があったといいます。最初はていねいに時間をかけて食事介助をしていた新人介護士も、仕事に慣れてくるにつれて、カレースプーンに大盛りにした料理を高齢者の口の中に押し込むようになってくる。坂野さんはそれをやめさせるためには、スプーンを小さくすることが有効だと考え、カレースプーンの使用は原則禁止。介助に使うのは小さいティースプーンだけにすることを決定しました。小スプーンなら大盛りにするにも限界があり、結果として、誤嚥や窒息を防げるからです。

ルール 2 覚醒していないご利用者に 無理に食べさせない

人間誰でも起きる時間も違えば、眠くなる時間も人それぞれ。高齢者も同じだと坂野さんは言います。ウトウトと眠そうだったり、十分に覚醒していない時に無理やり食事をさせるのは、誤嚥に直結するとして、これを禁止しました。

ルール 3 職員が立ったまま 食事介助しない

食事介助の際に、介助者が立って介助をすると、上からの声かけにより意識が上に向いてしまったり、スプーンが上から来ることであごが上がってしまいがちです。

この状態では、喉と気道が一直線になるため、水分が気道に入りやすくなり、誤嚥や窒息のリスクが上がります。そこで駒場苑では、介助者が立たないで椅子に座って食事介助をすることを決まりとしました。

しかし職員の反発は・・・

職員自身がアンケートで『されたくない』と答えたことなのに、実際に3つの決まりを実行してもらうにはかなりの抵抗がありました。その理由はやはり〝時間がないから〟〝間に合わないから〟。

そこで坂野さんが考えた方策を、以下でご紹介します。

職員もご利用者も慌てなくていい! 時間のゆとりを作るための方策

介護施設で伝統となっている 十時のお茶の日課を廃止

「特養駒場苑ではご利用者全員が10時にそろってお茶を飲む日課をやめました」と坂野さん。それまではこの日課があるために、その時間から逆算して9時半までには排泄介助を終え、8時半までには食事介助を、7時半までには起床介助を終わらせなくてはなりませんでした。全員に、同じ時間に朝食の食卓についてもらうには、5時台から起床介助を始めなくては間に合わず、最初に起こされた方は2時間近く食堂にじっと座らされて、朝食が来た頃には座りながらこっくりこっくり。それを〝起きてください! 〟と耳元で声かけしながら食べさせていたといいます。

そこで坂野さんは思い切って十時のお茶を廃止。すると、ご利用者の起床時間をできるだけ本人の本来のリズムに合わせることができるようになり、朝食を長時間待つこともなくなり、全員にできるだけ覚醒した状態で食事を摂っていただきやすくなったといいます。

職員が時間に追われないことで ティースプーンでの介助も可能に

「十時のお茶をやめたことで、朝食も8時半までには終えるという縛りがなくなり、職員さんも大盛りのスプーンで急いで食べさせる必要がなくなりました。それまでは施設のカレースプーンを全部捨ててもコンビニから使い捨てのスプーンをもらってきて、相変わらずの山盛りにしていた職員さんも、十時のお茶の廃止で、やっとティースプーンでの介助に取り組むようになってくれました」と坂野さん。

同時にもう一つの決まりである〝立って食事介助をしない〟も達成できたといいます。

「ご利用者の食事時間がバラバラになり、また職員が次の作業時間に追われることがなくなったおかげで、落ち着いて座って食事介助ができるようになりました。職員さんもご利用者さんも、日課に縛られてカツカツなスケジュールになっていたのが、個々の生活リズムに合わせて、食べたり飲んだりできる時間的余裕ができたことが、誤嚥の予防につながったのです」

三時のおやつも廃止して 好きなものを好きな時に

十時のお茶をやめたことは、一番排便をもよおす朝食後のタイミングにしっかりとトイレに座る時間を作ることにもつながり、排便にもよい影響があったといいます。

そして坂野さんは、これも慣例になっていた三時のおやつも廃止しました。

「といっても、おやつを食べる楽しみを奪ったわけではありません。むしろ、食べたいおやつを食べたい時に、自由に食べられるようにすることで、ご利用者の楽しみをできるだけ増やすようにしました。駒場苑ではネット販売を活用して、ご利用者が食べたいものを好きに購入するお手伝いをしています。もちろん、近くのコンビニにお菓子やジュースを買いに行くのも自由です」

お茶の時間とおやつの時間を廃止したことで摂取量が減りそうな水分補給についても、食事とともにできるだけたっぷりと飲んでもらったり、好きな時に好きなものを自由に飲めるように促すことで、補完しているといいます。

『誤嚥性肺炎ゼロ』のための その他の方策

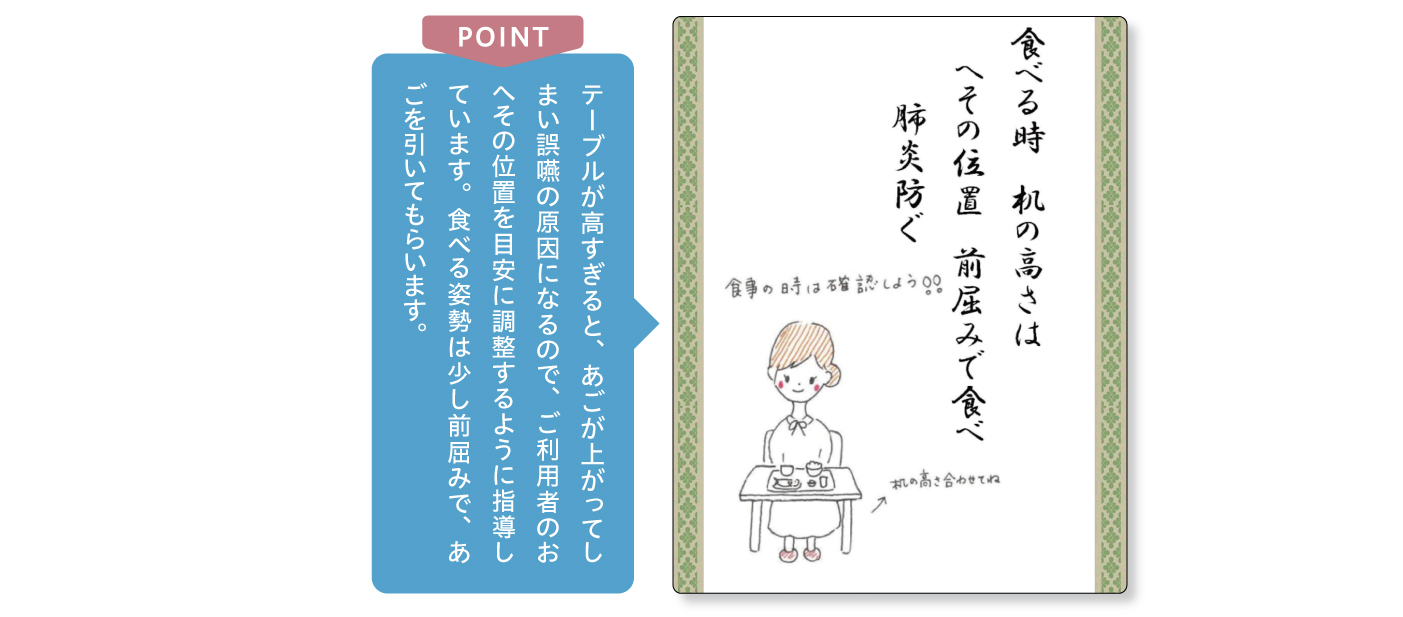

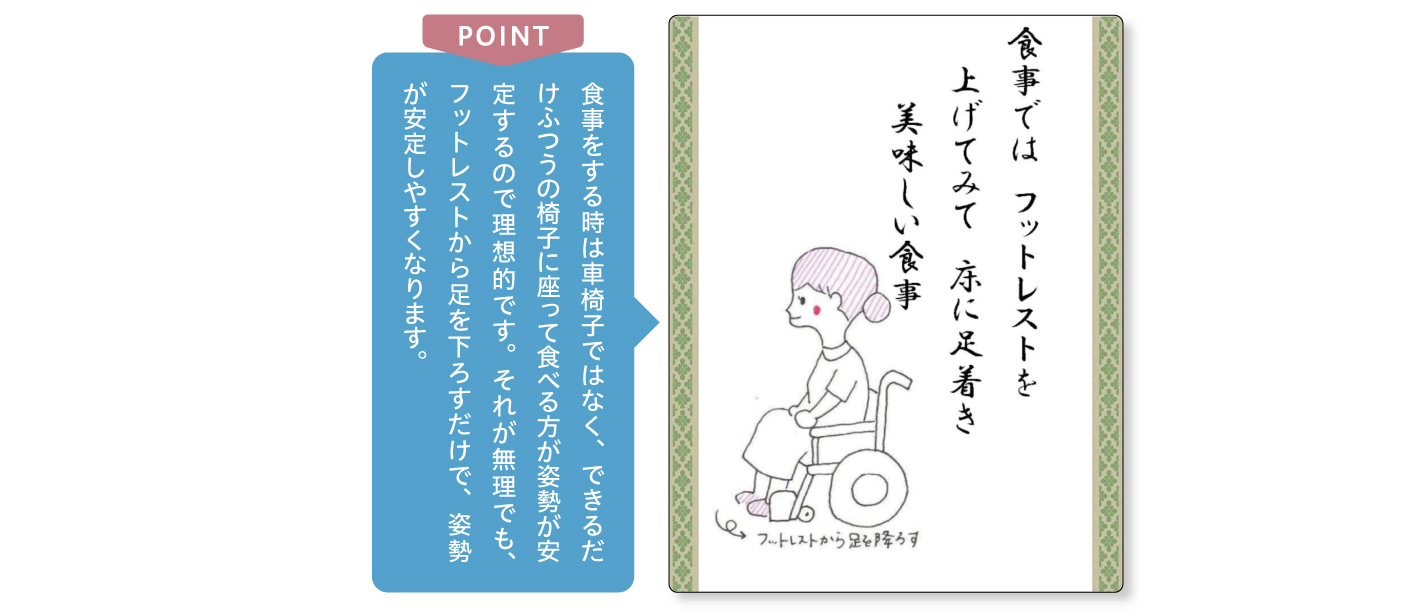

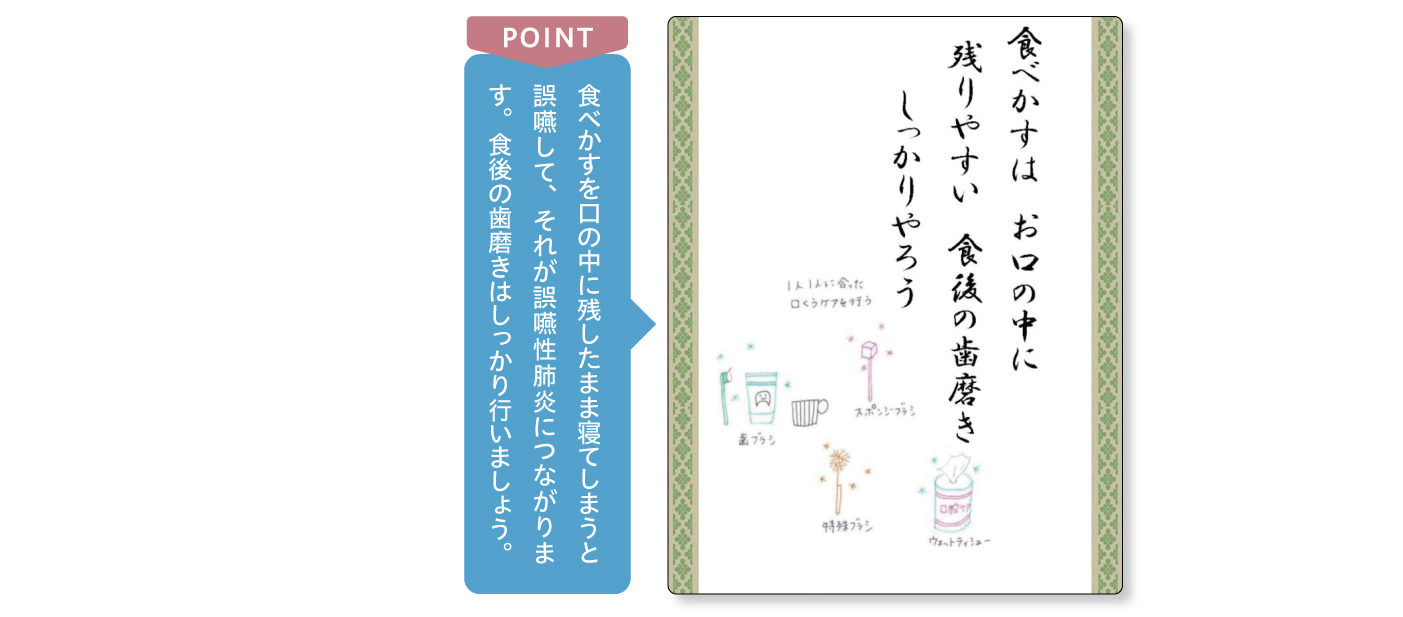

駒場苑では3つのルール以外にもさまざまな方策で誤嚥性肺炎ゼロを目指しています。そのノウハウは「駒場苑介護百人一首カレンダー」の中でも紹介されています。

誤嚥性肺炎を防ぐためには 口腔ケアも大切

駒場苑では口腔ケアの時のうがいについて、水を吐き出すこと自体を理解し行うことができる方にはうがいをしてもらい、それが難しく飲み込んでしまったり、誤嚥のリスクが高い方には、最後に職員がスポンジブラシなどで口腔内の残渣を取り除いて仕上げています。

エプロンについた食べこぼしは 上手な食事介助の目安

「駒場苑介護百人一首カレンダー」の中には、「全介助エプロン付けて 食べこぼし 介助の仕方 見直す機会に」という一首もあります。その意図について、坂野さんはこう解説をつけています。

「全介助の場合は、ご自分で吐き出したり、拒否したりしないかぎり、食べこぼすかどうかは介助次第です。なのでエプロンを見て、そこに食べこぼしがある場合、多くは一口の量が合っていなかったり、ペースが合っていないかです。エプロンへの食べこぼしゼロを目指すことが、誤嚥ゼロにもつながります」

ご利用者が噛んで、ごっくんと飲み込んだあとに、声をかけて次の一口を介助するのが基本のペース。まだ食べ物が口の中に入っているのに介助してしまうのは、誤嚥や窒息につながる「完全なスピード違反」と坂野さん。まさに駒場苑ならではの名言です。

『7つのゼロ』に加えて 『エプロンゼロ』にも挑戦中

介護の現場ではエプロンをつけて配膳を待つのがあたり前の光景になっています。しかし駒場苑の『食事委員会』では可能なかぎりエプロンを外すことにも挑戦しているといいます。その理由は冒頭で紹介したアンケートと同じで〝自分だったらまだエプロンはつけたくないな〟と思ったからだといいます。

そこで基準のマニュアルを作り、それにそって話し合いを進めて職員の理解を得て、まず外したのが全介助の方のエプロンです。その理由は上に書いたとおり、「食事全介助の方がこぼすのは私たち介助者の技術次第」だから。それでも技術以外の理由でどうしても少しこぼしてしまうご利用者には、たたんだフェイスタオルなどを使用しています。ご自分で食べられる方にはオシャレなエプロンを用意しました。 こうした取り組みもすべて、食事時間をできるだけ楽しくするため。気分よく食卓につけば、食前のおしゃべりも弾んで、嚥下体操の代わりになり、誤嚥を防ぐことにもつながるからです。

年間7人いた誤嚥性肺炎での 入院をほぼゼロにできた実績

「駒場苑の誤嚥性肺炎ゼロへの取り組みの結果、以前は57人の入居者のうち年間7人が誤嚥性肺炎で入院していたのが、取り組み後は、お一人の方が一人でお菓子を食べていた時に誤嚥してしまったケース1件だけと、ほぼゼロに近い状態になりました。職員さんも誤嚥が減ったことで、より積極的に取り組んでくれるようになっています。組織で何かを変革しようとしたら、ほんの小さなことでもよいので、初めのトライが成功体験になるようにするのが秘訣です。私たちはこうした成功例をステップに、他の『ゼロ』の実現も目指して具体的に行動しています。駒場苑だけでなく、日本の介護の質をさらに向上させるためにも、私たちはこれからも『7つのゼロ』を目指していきたいと思っています」

取材・文=池田佳寿子