福祉施設SX

誤嚥性肺炎のリスクを減らす取り組み パート1 誤嚥性肺炎についての医学的見地

事故の一歩手前にある「ヒヤリハット」。 高齢者のお世話をしている人なら、 誰でも一度や二度は体験していることがあると思います。

介護施設の場合、ご利用者側に原因があり、 どうしても防げないこともありますが、 介護者の不注意や配慮不足が原因になることが多いのも否めません。 そこで誤嚥性肺炎をできるだけ防ぐための対策を、 医学的な見地と、施設の取り組みという2方向から検証します。

「ごっくん」は器官のタイミングを合わせるための大事な合図です

口腔の機能のうち、食べ物をかみ砕く咀嚼機能は歯を失うことで低下しますが、義歯などでこれを補うことができます。一方、摂食嚥下の機能低下は医薬品の処方などで完治することは、現時点では困難とされています。生活の質の向上のためにもできるだけ防ぎたい誤嚥について、まずはそのプロセスを解説します。

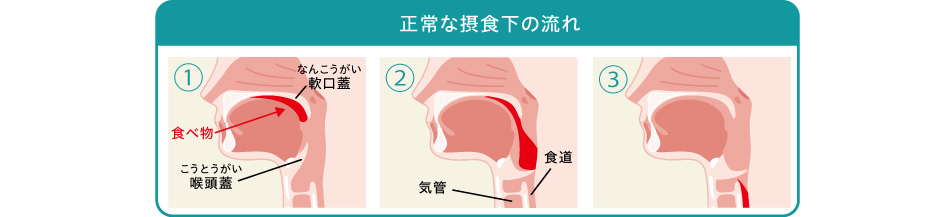

私たちはご飯やおかずなどの食べ物を歯や舌、頬を使って噛み砕いて、唾液と混ぜ合わせて飲み込みやすい塊にします。この時、食道の入り口はまだ閉じています。

次に唇を閉じて息を止めて、舌を使って喉の奥へと送り込みます。この時、食べ物が鼻腔に入り込まないように軟口蓋がもち上がって逆流を防ぎます。(図①)

食べ物が咽頭を通ると、ごっくんという嚥下反射が起き、喉頭蓋が気管の入り口をふさぎ、0.5〜0.6秒のうちに食道へと送り込みます。(図③)食道のぜん道運動で、食べ物は胃に運ばれます。

このような仕組みからもわかるように、私たちがあたり前のように行っている食事という行動は、複数の器官が絶妙にタイミングを合わせることで初めて実現できます。その大切な合図となっているのが、いわゆる「ごっくん」という嚥下反射です。

「ごっくん」のタイミングのずれが 誤嚥を引き起こします

誤嚥とはこうした嚥下反射(ごっくん)がうまくできなくなり、食べ物やだ液などが、食道ではなく気管に入ってしまうことをいいます。気管に食べ物が入り込むと窒息したり、細菌などにより誤嚥性肺炎を発症することがあります。 誤嚥が起こりやすくなる主な理由は、加齢や疾患の影響により嚥下反射(ごっくん)のタイミングがずれたり働きが弱まるからで、その仕組みには右図「誤嚥の仕組み」の3つがあります。 ・食べ物を口腔内にとどめることができなかったり、 嚥下反射が遅れたり、そもそも反射が起きないことで気管に入ってしまう。(図❶) ・嚥下反射は間に合っているものの、気管を閉じる力が弱いため、食べ物が押し込まれてしまう。(図❷) ・ひと口の量が多かったり、嚥下の力が弱かったりするため咽頭などに食べ物が残り、あふれ出て気管に入ってしまう。(図❸)

若い人でもおきる「むせ」は 誤嚥の第一歩

こうした誤嚥のせいで気管内に異物が入ると、むせて咳き込みがおこります。中高年以上の人なら多くが経験することですし、若い人でも、きな粉のような細かいものが、ふとした瞬間に気管に入ってしまうことがあります。 このようにほんのわずかなタイミングのずれで起きてしまう誤嚥が、体の機能が低下しがちだったり、持病を抱えがちだったりする高齢者に起きやすくなるのは当然のことだといえます。

「むせ」より怖い 「むせなくなる」状態

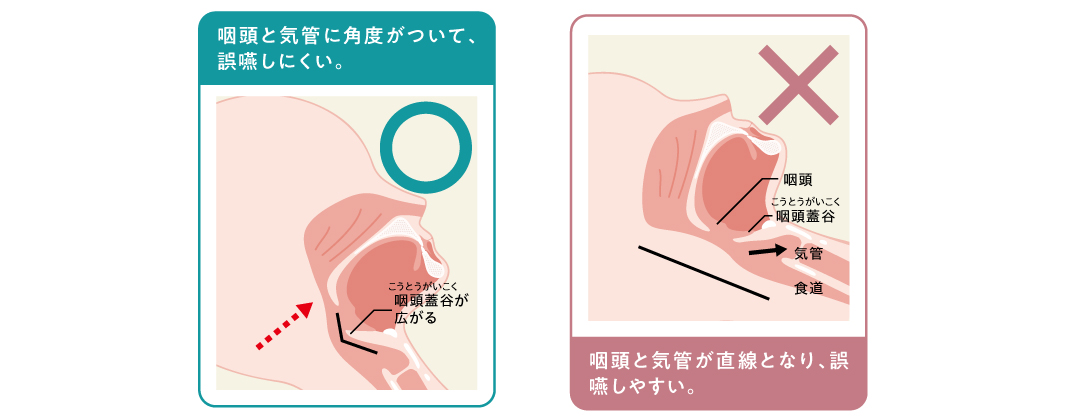

高齢者では体の器官の衰えなどによってこの咳反射(むせ)そのものが起きなかったり、睡眠時などに気づかないうちにだ液や分泌物が気管内に入る「不顕性誤嚥」が起こることがあります。

睡眠時に誤嚥が起こりやすいのは、咽頭と気管が水平になるためなので、枕などで角度をつける工夫が大切になります。

嚥下は目に見えない部位の器官の働きであるため、機能の低下が見過ごされがちですが、日本人の死因の第3位 である肺炎のうち、特に70歳以上の高齢者が肺炎に罹患する割合は非常に高く、また入院肺炎症例のうち半数以上が誤嚥によるとの調査結果もあるように、高齢者が誤嚥性の肺炎に罹患するリスクは高くなっています。まずは「誤嚥」についてその仕組みを知り、防ぐための取り組みを始めることは、高齢者が最期まで自分の口で食事をして、生活の質を上げるためにも欠かせません。

参考文献はすべて「高齢者の口腔と摂食嚥下の機能維持・向上 のための取組に関する調査」 厚生労働省アフターサービス推進室 https://www.mhlw.go.jp/iken/after-service-vol25/dl/after-service-vol25_houkoku.pdf

東北大学病院の嚥下性肺疾患研究会が 2004年から2005年において、全入院肺炎患者に対して行った調査では、575症例のうち382例(66.4%)が誤嚥に由来していた。