福祉施設SX

第14回 鹿児島県 社会福祉法人 旭生会 ケアハウス旭ヶ丘園

社会福祉法人 旭生会 ケアハウス旭ヶ丘園

1995年に法人設立。1997年、鹿児島市南部の平川町にて旭ヶ丘園を開園。健康経営優良法人8年連続大規模法人部門で認証。2025年介護労働安定センター理事長表彰の「優秀賞」全国の6社に選出。鹿児島県介護技能コンテスト 7年連続最優秀賞者輩出。

1995年、鹿児島に 生まれた福祉の拠点

鹿児島市南部の平川町に位置し、平川動物公園と錦江湾公園に隣接する自然豊かな環境にあるケアハウス旭ヶ丘園(以下、旭ヶ丘園)。建物内には特養やデイサービスセンターなどが配置され、施設からは桜島の威容や、カルデラにできた稀な海、錦江湾の美しい景色が一望できます。

運営母体である社会福祉法人旭生会の創設者は、現名誉会⻑のそのだ修光さん。鹿児島県出身の政治家で、これまで衆議院議員や参議院議員を歴任し、地域の高齢者・児童福祉に取り組んできました。

「両親とともに旭ヶ丘園をつくったのは今から30年前、私が県会議員のときです。当時、高齢者施設といえば特養でしたが、今後はそれだけではなく元気な方のための施設も必要になるはずだと思い、ならば、生まれ育った鹿児島市にケアハウスと特養を合築した施設をつくろうと。それが始まりでした」

法人の理念は「尊厳に立つ」。修光さんの妻で現・理事長の希和子さんが副園長に就任後、組織改革を行うなかで見出した摂理だといいます。

職員の尊厳なくして ご利用者の尊厳なし

「開設当初37名だった職員は、私が副園長になったときには100名弱でしたが、活気がなく、職員が沈んでいるように見えました。また当時は毎日朝礼で長い法人綱領を読み上げていましたが、形骸化していると感じました」と希和子さん。

福祉業界での勤務経験がなかった希和子さんは、法人⼊職に際して日本福祉大学に編入学。2年間の学びのなかで「尊厳」という言葉が胸にささり、高齢者にとっての尊厳とは何か、尊厳を守りながら支えるには何が大切なのかという問いに向き合い、職場の組織改革の必要性に行き着いたと話します。

「職員の尊厳を保持できなければ、どんなに高い志をもっていても本当の意味でご利用者の尊厳を大切にはできません。逆をいうと、職員が働く幸せを感じながら自己実現と成長のできる組織風土が構築できれば、結果的にご利用者も幸せを感じ、よりよい人生の時間を過ごすことができると思ったのです」

こうした信念を端的に表したのが「尊厳に立つ」。これこそが日々の信条だと希和子さんは話します。

❶理事長室を出た正面の壁には書道家・石原南峰さんの書「尊厳に立つ」が。「毎日この言葉を見て襟を正しています」と希和子さん ❷旭ヶ丘園では毎月、料理が得意な職員が季節の手料理をふるまう ❸首折れ鯖、キビナゴの刺身、豚の角煮、さつま揚げなど、郷土料理をふんだんに取り入れた昼食膳。ご入居者のリクエストに応え、毎月こうした特別メニューが提供される ❹左は首折れ鯖を使った煮しめ。右は鹿児島の郷土菓子「ふくれ菓子」。調理は担当職員のやりがいにもつながっているという

❶理事長室を出た正面の壁には書道家・石原南峰さんの書「尊厳に立つ」が。「毎日この言葉を見て襟を正しています」と希和子さん ❷旭ヶ丘園では毎月、料理が得意な職員が季節の手料理をふるまう ❸首折れ鯖、キビナゴの刺身、豚の角煮、さつま揚げなど、郷土料理をふんだんに取り入れた昼食膳。ご入居者のリクエストに応え、毎月こうした特別メニューが提供される ❹左は首折れ鯖を使った煮しめ。右は鹿児島の郷土菓子「ふくれ菓子」。調理は担当職員のやりがいにもつながっているという

「一人ひとりの声を聞くこと、

それが改革の第一歩でした」

対話重視の組織改革と 人事刷新

組織改革を行うために最初に取り組んだのは、当時100名弱の職員一人ひとりからじっくり話を聞くことでした。そのために費やした期間は、約1年。

その頃からの職員で、現在、法人理事を務める中村純也さんいわく「仕事中、毎日のように職員が副園長(当時)に呼ばれて30分、1時間と姿を消していました。そんなことは今までなかったので驚きましたね」。

対話を重視した個人ヒアリングから見えてきたのは、職員が自分の価値を実感できるような風土づくりの必要性。仕事を通して自己肯定感を育むことが、主体性と創造性につながると考えた希和子さんは、当時30歳だった中村さんを含む改革コアチームを結成し、職場の人間関係を強化するための大幅な人事異動に乗り出すことを決意します。

「資格の有無や経験年数にかかわらず、人間力を重視して、ほぼ半数の職員の配置転換を行いました。役職や業務内容の見直しで、ベテランの降格や新人の昇格などシビアな選択もしたので職員からの反発もありましたが、ひとえに職員が自分事として楽しく働ける環境をつくりたいという一念。そのなかで『尊厳に立つ』という理念には、何度こころを奮い⽴たされたことか知れません」と話します。

自由な風土が生んだ 職員の変化

その後、理事長となった希和子さんは、組織改革で最も大変だったのは、経験からくる職員の思い込み意識を変えることだったと振り返ります。

「しかし、個人との対話を土台に粘り強く改革を推進するなかで少しずつ変化を恐れない主体的で創造的な風土が生まれてきました。それがご入居者への対応にも如実に反映されたのです」

たとえば、食事。「尊厳に立つ」を土台に業務に取り組むなかで、以前は厳しく制限していた糖尿病や高血圧など疾病のあるご入居者の食事でしたが、食の楽しみを抑圧しすぎない方向に変えていったと話します。

「食事は人生の楽しみのひとつ。糖尿病の方でも体調を気にかけながら、時折、甘いものを楽しむ自由があっていい。抑圧しないことでうまくいくことは、実はたくさんあると思います」

また旭ヶ丘園では日々の食事をセントラルキッチンで賄いつつ、月1~2回はご入居者からリクエストされた料理を自厨房で職員が手づくりし、提供しています。腕を振るうのは料理好きなベテラン職員。

「あるときには新鮮な魚を求めて魚市場へ行き、厨房で捌いてお造りを出し、またあるときには休日に旭ヶ丘園裏山に分け入り、蓬摘みや筍掘りに興じては翌日のおばんざいに備えたり、茶話会に出す蓬団子づくりに興じたり。そうした職員の心のワクワク感が、ご入居者の幸福度につながっていくのを目の当たりにして、感謝に堪えないのです」と希和子さん。

こうした職場⾵⼟を反映するように、2024年度の離職率は全国平均13・1%(2023年)を下回る良好な⽔準を⽰しています。

「職員の幸福度の向上はケアの質を⾼めるために不可⽋。これからも職員の安⼼安全を⾼めていきます」と希和子さんは話します。

❶数年に一度の割合で開催している役員合宿のひとコマ。このときは外部コンサルを入れ、霧島で行われた ❷夏にはたくさんの野菜が育つ3階の菜園。取材時は、拾った流木などを生かして葉ボタンがきれいにアレンジされていた

❶数年に一度の割合で開催している役員合宿のひとコマ。このときは外部コンサルを入れ、霧島で行われた ❷夏にはたくさんの野菜が育つ3階の菜園。取材時は、拾った流木などを生かして葉ボタンがきれいにアレンジされていた

❸おいしい料理に舌鼓を打つご入居者。「入居前は不安だったという方も今は一人で家にいるより落ち着くと言ってくださることも少なくありません」と希和子さん ❹お茶を楽しむご入居者の方々。皆さんフレンドリーで笑顔が似合う

❸おいしい料理に舌鼓を打つご入居者。「入居前は不安だったという方も今は一人で家にいるより落ち着くと言ってくださることも少なくありません」と希和子さん ❹お茶を楽しむご入居者の方々。皆さんフレンドリーで笑顔が似合う

2023年に開催された「第2回JSフェスティバルin岐阜」においてケアハウス旭ヶ丘園の『最高の褒め言葉「いってらっしゃい」』が奨励賞を受賞。ここでは実践研究にかかわった同園の理事で、⼈事戦略課長である中村純也さんに取り組みや課題などのお話をうかがいました。

―発表された内容について改めて教えてください

この研究発表は、よい施設をつくるための取り組みをまとめたものです。そのために私たちは施設をコミュニティとして捉え、ケアハウス旭ヶ丘園という町内会をつくろうと考えました。介護の仕事はどうしてもご入居者中心になりがちですが、スタッフとご入居者、どちらも主体的に過ごせることを軸に、新しい風土づくりに取り組んだのです。

―どのような取り組みをされたのですか?

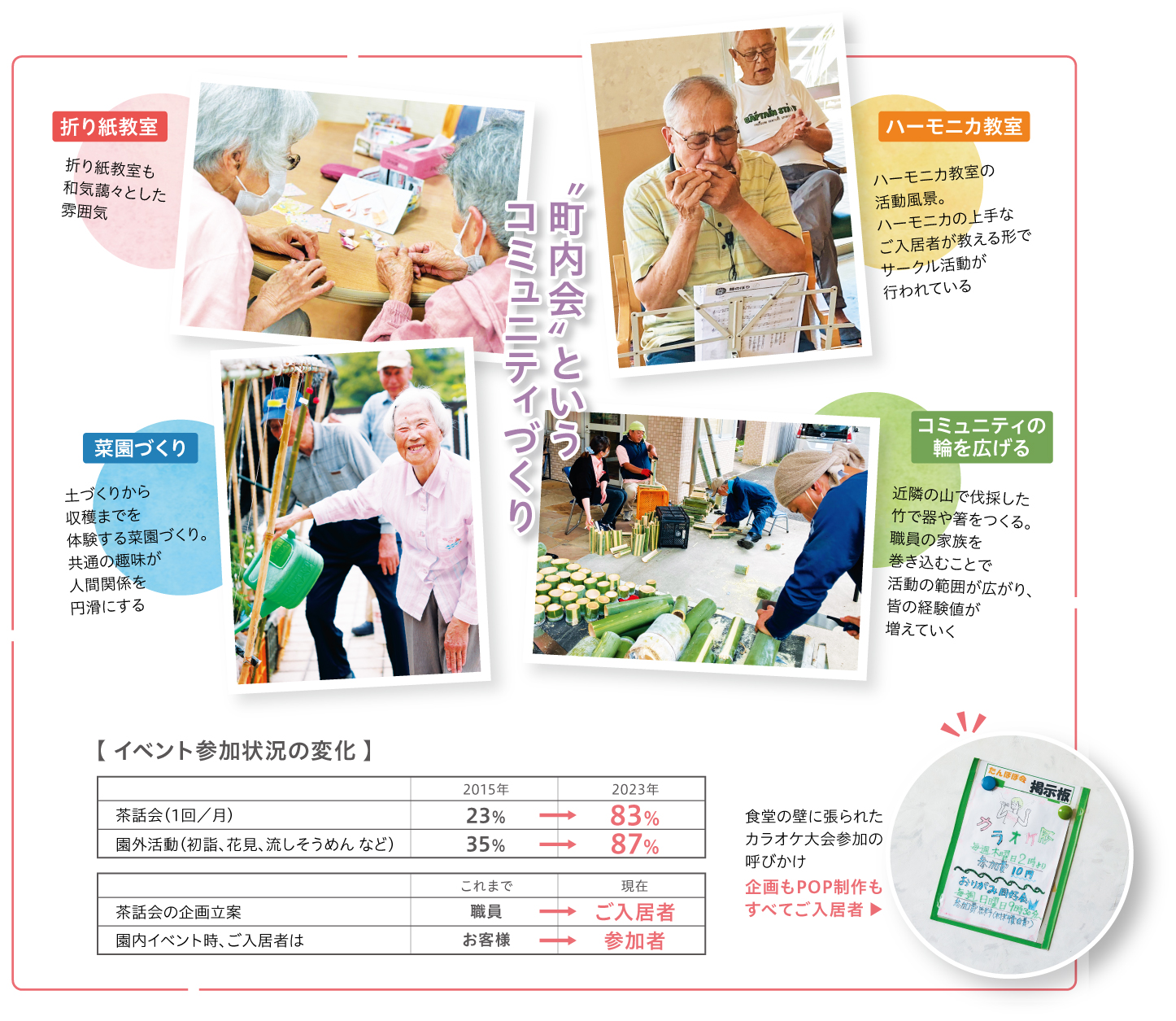

大きく4つあります。まずは「幅広い世代の人材配置と関係性づくり」です。うちでは10代から90代まで幅広い年代の職員が働いています。それぞれの世代の強みを生かし、互いに補い合うチームづくりをすればいいのではと考えました。その発想から生まれたのが、職員の家族を巻き込んだ活動です。

―職員のご家族にも協力してもらうと?

そうです。たとえば、私の父(82)は大工の息子なので、もともと手先が器用です。そこで高齢になり、家に引きこもっていた父に施設のちょっとした修繕作業を手伝ってもらうことにしました。すると、得意なことをして人に喜んでもらえると同時に、対価として報酬をいただけるので、以前より元気になりました。ほかにも元寿司職人だった職員のご主人に催事の際に寿司を握ってもらったり、職員の子どもと一緒にタケノコ掘りに行ったり、伐採した竹で器や箸をつくったり、様々な活動をしています。

そして「ご入居者同士の関係性づくり」にも力を入れていて、ハーモニカ演奏や折り紙、菜園づくりなど得意なことを生かして活動してもらっています。

―共通の趣味を介して関係性を構築するのですね

その通りです。たとえば、当園の菜園はご入居者が土を耕すところから、その野菜を使った食事を楽しむところまで体験してもらっています。

3つめは、ご入居者とそのご家族への安心感を提案する意味で「当園を支える仕組みを見える化」しました。当園は標準型ケアハウスで自立した高齢者のための施設ですが、限界まで支えられる体制を構築しています。そこでどんな外部支援を受けられるのかを見える化したのです。

そして4つめが「+α(食事と季節の活動)」です。秋には広いベランダでサンマの炭火焼きをしたり、年末にはお寺から移動式の除夜の鐘を借りて鐘を打ったり、様々なことをしています。

―こうした活動はどんな成果を生みましたか?

大きく変わったのは、イベント参加率です。活動を始める前は20~30%だったのが、この研究発表をまとめた2023年は80%台、今ではほぼ100%の参加率となっています。また最近は、ご入居者が自主的に催事を考えてPOPを食堂の壁に貼って参加者を募ることも増えています。

―理念を踏まえ、ご入居者の自主性を生かした取り組みを実施されているのですね

はい。ほかにも当園では、各階にフロアリーダーとなるご入居者がおられ、避難訓練のときには、点呼確認をしてご入居者の避難をサポートしたり、訓練後の反省会にも参加して「火災警報器の音はもっと大きいほうがよい」といった提案をしてくださったりします。

世間一般的にケアハウスという施設形態の認知度はまだまだ低いのですが、今後は広報活動にも力を入れ、「いってらっしゃい」「ただいま」「おかえり」という言葉が似合う、より居心地のよいコミュニティ(町内会)をつくっていきたいと思っています。

社会福祉法人 旭生会 ケアハウス旭ヶ丘園

●鹿児島県鹿児島市平川町1382 ●tel.099-262-2222 ●定員:30名 ●asahi@kyokuseikai.com

撮影=南 修一郎 写真提供=社会福祉法人 旭生会 取材・文=冨部志保子