福祉施設SX

第11回 新潟県 社会福祉法人 恩賜財団 済生会 特別養護老人ホーム 長和園

社会福祉法人 恩賜財団 済生会 特別養護老人ホーム 長和園

新潟県内12番目の特養として1979年8月、三条市に開設。2019年6月現住所に新築移転。従来型個室・多床室からなる4階建て。運営法人は、医療による生活困窮者の救済を目指して1911年に設立された済生会

DX化で科学的な根拠に基づく

介護サービスを

地域の医療・保健・福祉の 一大ゾーンのなかに

今回の訪問地は、金属加工や刃物、板金などの伝統文化が根付くものづくりの街、三条市。社会福祉法人 恩賜財団 済生会が運営する特別養護老人ホーム 長和園(以下、長和園)は、最寄り駅、燕三条から車で約8分、信濃川の支流、五十嵐川を越えてすぐの嵐南(らんなん)と呼ばれる自然豊かな地区にあります。長和園の周辺には新潟県央基幹病院や済生会三条病院、病院運営の保育園といった済生会グループの施設が建ち並び、地域の医療・保健・福祉のゾーンが形成されています。

「複数の医療施設が近くにあることで、緊急事態が発生した際の迅速な対応が可能になるなど、さまざまな利点があります」と話すのは、長和園 統括施設長の近藤 弘さん。

お話をうかがいながら同園の建物内をご案内いただきました。そのとき印象に残ったのは、内部の明るさ。暗くなりがちな中央部に光庭を設け、採光性を確保。さらに2~4階はフロアを十字に貫く通路の先を全面ガラス張りにすることで、それぞれの窓から街並みや大きな空を眺めることができます。さらに、上階からは新潟県の象徴的存在、弥彦山の勇姿を見ることも。季節の変化やその日の天候を、屋内に居ながら感じとれるような設計が特徴的です。

目指したのは 特養らしくない特養

「以前の建物は暗くて狭かったこともあり、2019年、この場所に新築移転する際は、ご入居者一人あたりのスペースを広くし、とにかく明るい空間にしたいと思いました」と話す近藤さん。その思いの原点には、高齢者福祉への思い入れがあります。

「特養に来る方は、介護力・介護量・介護度の3つが合わさり、やむなく入居される方ばかりです。そのため、親を施設に入れることに対して、周囲の目を気にする方もおられます。だからこそ、この建物は特養らしくない特養にしたいと思いました。そうすることで〝こんなところに入れられて〟ではなく〝いいところに入れてよかったね〟と思ってもらえれば。その言葉で、ご家族は救われますから」

❶陽の光を効率よく屋内まで取り入れる光庭。クリスマスの時期には、ここに高さ3メートルのクリスマスツリーを飾るなど季節感の演出にも一役買っている ❷2~4階は、東西南北の突き当たりを全面ガラス張りに。夏にはすぐ近くで開催される地元の花火大会の特等席にもなる ❸最上階の4階はブルー、3階はグリーン、2階はオレンジと、キーカラーが設定された各フロア。水害対策のため、居室は2階以上に配置されている ❹間接照明がやわらかな印象を醸し出す廊下。窓からの陽差しが心地よい

❶陽の光を効率よく屋内まで取り入れる光庭。クリスマスの時期には、ここに高さ3メートルのクリスマスツリーを飾るなど季節感の演出にも一役買っている ❷2~4階は、東西南北の突き当たりを全面ガラス張りに。夏にはすぐ近くで開催される地元の花火大会の特等席にもなる ❸最上階の4階はブルー、3階はグリーン、2階はオレンジと、キーカラーが設定された各フロア。水害対策のため、居室は2階以上に配置されている ❹間接照明がやわらかな印象を醸し出す廊下。窓からの陽差しが心地よい

「常に新しいことを考えながら

介護の質を高めたい」

ユニットケアの時代、 だからこその多床室

100名を定員とする長和園は、4人部屋の多床室が20室、個室が20室という構成です。

「今は完全個室ユニットが推奨されていますが、当園ではそれに反して、従来型の多床室としました」

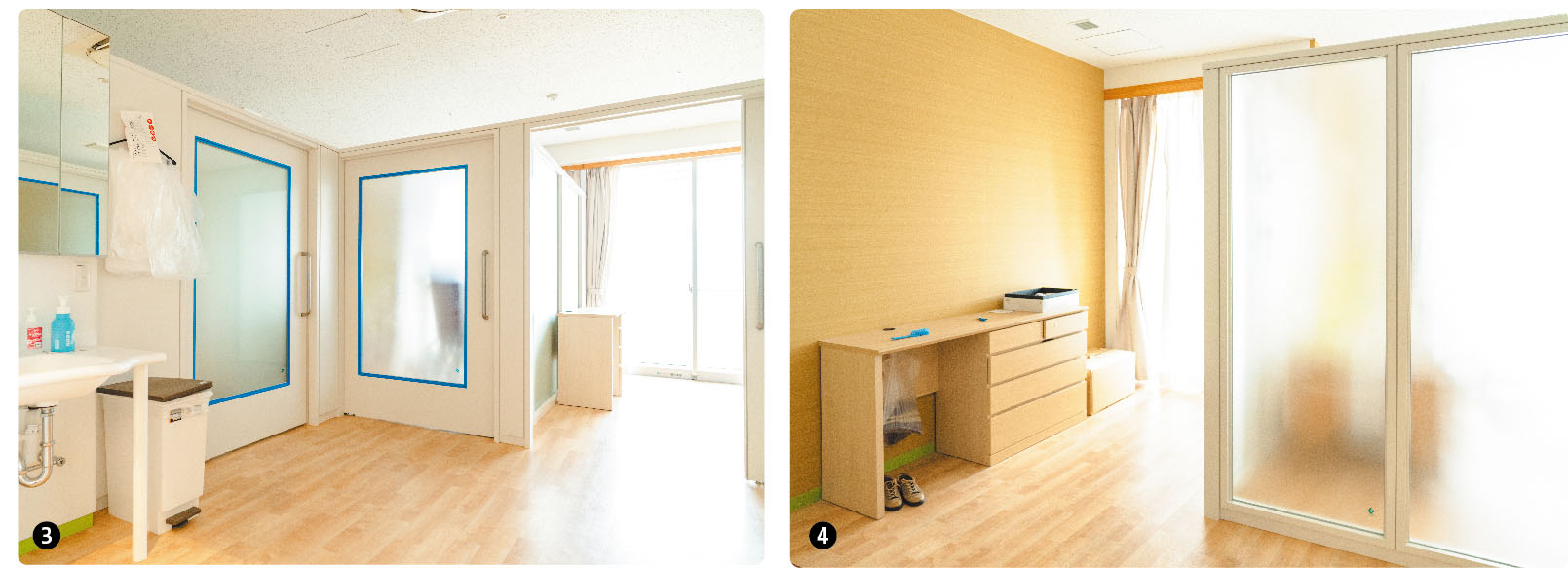

内部を見学すると、4人部屋の共用入口から各居住空間は、半透明のパーテーションで区切られ、どの居住空間も明るく、それでいて独立した部屋として整えられています。単純に一つの部屋を4分割するのではなく、それぞれの居住空間の採光性を考え、またプライバシーを配慮したうえで空間づくりや使用する部材などが選ばれているのがわかります。

「家内工業が多いこの地区では、誰もが高い利用料を払えるわけではありません。そのため、4人部屋の利用料金で個室並みの快適性が実現できないかと、設計会社と一緒に居室づくりを熟考しました。この設計は本当によかったと思っています。当園には個室もありますが、人気があるのは、なんといっても多床室です」

また、施設づくりでは空調とWi︲Fi環境の整備にも注力したと話します。

「高齢者施設の匂いは建物が古くなるほど強くなるので、空気の流れは最初にしっかりつくっておかなければと思い、空調にはお金をかけました」

また、DX化を推進するため、新築時に全館Wi︲Fiを導入。さらに移転後速やかに「眠りSCAN」と「眠りSCAN eye」を全床に採用するにあたり、有線LAN工事も実施したといいます。このことからわかるように長和園が今、力を入れているのが、デジタル技術やIT技術を活用して業務改善を図る介護DXの取り組み。そのメリットには、周知のとおり、業務の効率化や職員の負担軽減のほか、介護情報基盤を整備することによる情報共有の迅速化などが挙げられます。

「人材不足が叫ばれるこの業界だからこそ、任せられるところは機械に任せ、介護職は専門職として力を発揮すべき部分に注力する。今はそのための業務仕分けをしている段階ですね」

DX化と人事考課で目指す 人材の定着・育成

「介護業界は精神論で仕事をしがちですが、それでは全体業務の効率化にはつながりません。それぞれの経験と勘に頼るのではなく、具体的な数値で根拠を示し、みんなで統一化を図りながら科学的介護を行うことが大切です。すべてにおいて機械に頼るということではありませんが、今後も要不要を見極めながらDX化を進めていきます」

DX化は人材確保においても重要で、「眠りSCAN」やタブレットをいち早く導入したことは採用にプラスに働いていると分析します。

「今の学生は横のつながりで情報をやりとりしますから、機器を入れている施設に行くというより、入っていない施設には行きません。ですから当園も、常に新しいことを考えていかなければ」

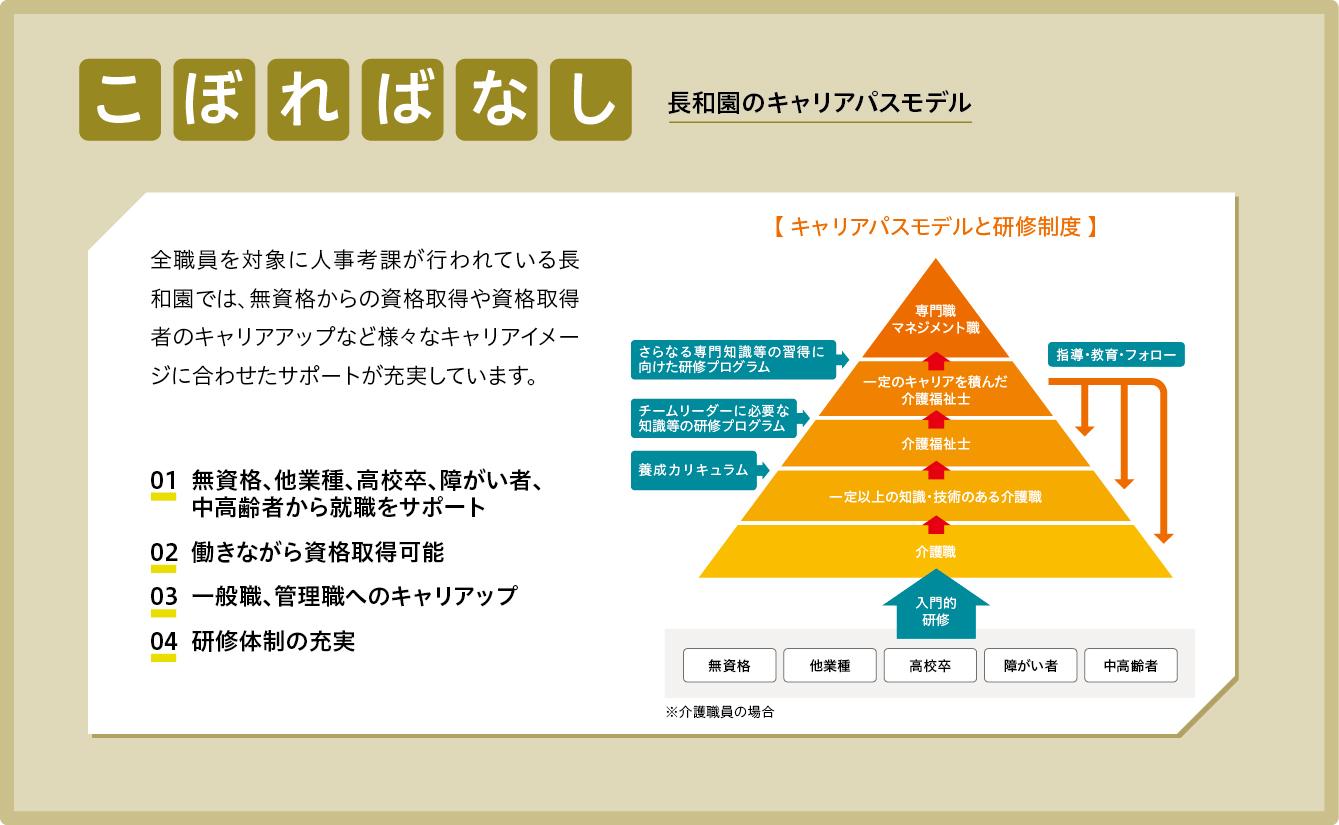

こうした思いのもと、2004年には介護業界ではまだ少ない人事考課制度を導入。年2回以上の個人面談を通して職員のやる気をサポートしています。

「今の課題は、考課者の教育ですね。このあたりはコンサルから助言を得たり、研修などを行ったりしながら改良していきたいと思っています」

❶各フロアに複数台ある職員用のタブレットには、全床に採用した「眠りSCAN」によって、ご入居者一人ひとりの睡眠状況や呼吸数などがモニターに映し出される ❷居室では、ベッドマットレスの下に「眠りSCAN」を、そして天井に連動カメラシステム「眠りSCAN eye」が設置されている

❶各フロアに複数台ある職員用のタブレットには、全床に採用した「眠りSCAN」によって、ご入居者一人ひとりの睡眠状況や呼吸数などがモニターに映し出される ❷居室では、ベッドマットレスの下に「眠りSCAN」を、そして天井に連動カメラシステム「眠りSCAN eye」が設置されている

❸❹ すべての居住空間が明るくなるよう、半透明のパーテーションで区分された多床室

❸❹ すべての居住空間が明るくなるよう、半透明のパーテーションで区分された多床室

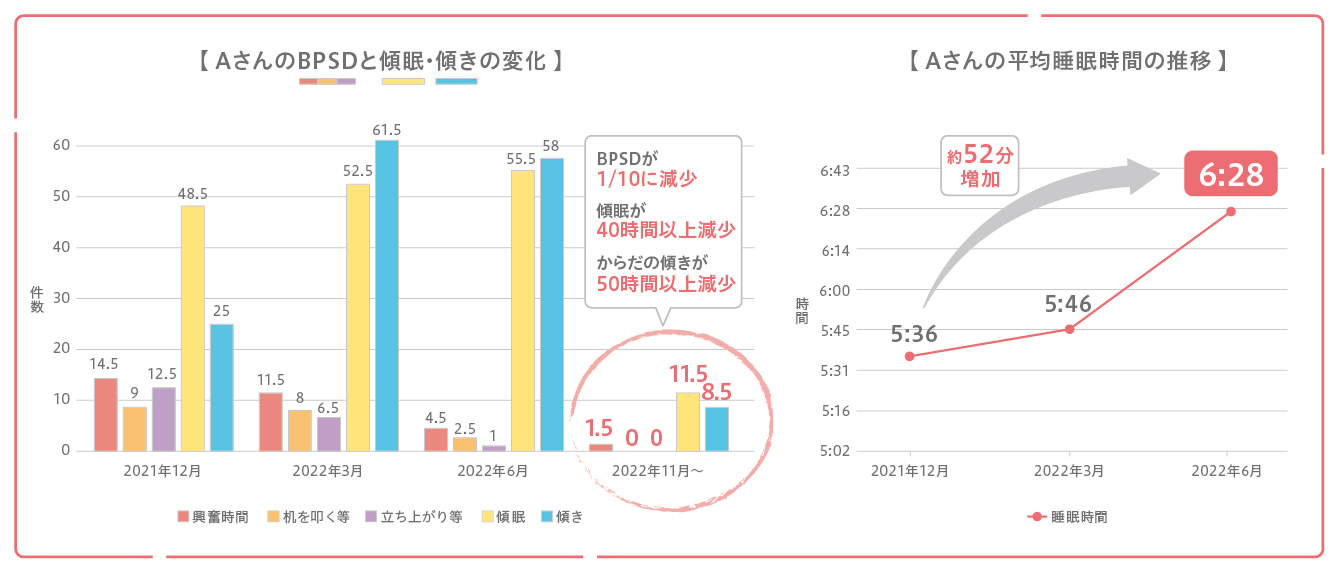

2023年に開催された「第2回JSフェスティバルin岐阜」において特別養護老人ホーム 長和園の『睡眠の改善と危険予知強化 ~自立支援につなげた取り組みについて~』が奨励賞を受賞。ここでは実践研究に関わった同園の主任介護職・石川 俊さんにその取り組みや成果などについてお話をうかがいました。

―このテーマを選んだ理由などを教えてください

当時、私が担当していたご入居者のなかに82歳の女性Aさんがおられたのですが、日中の暴言・暴力や椅子からの立ち上がりなどBPSDが頻回に現れていました。また、夜間はよく眠っているはずなのに翌日、傾眠やからだの傾きが見られ、穏やかに施設で生活していただくにはどうしたらいいか、職員一同、対応に苦慮していたんです。ちょうどその頃、「眠りSCAN」を全床に採用したこともあり、Aさんの睡眠状況を見直してみることにしました。そこから見えてきたことを広く伝えたいと思い、テーマに選びました。もちろん、事例発表については、内容をご本人やご家族に説明し、同意を得ています。

―「眠りSCAN」の活用事例ということですね

はい。「眠りSCAN」はマットレスの下に敷いて使用できるセンサーで、職員のパソコンやタブレットと連動し、リアルタイムでご入居者の睡眠状態や体動(寝返り、呼吸、心拍など)が把握できます。また、「眠りSCAN eye」と一緒に使うことで、「眠りSCAN」で検知したご入居者の状態の変化を、映像として確認することができます。

この2つを活用してAさんの睡眠状況を見てみると、目を閉じてベッドに横になっていても、実は熟睡していないことがわかりました。そこでチェック表をつくり、覚醒と傾眠やBPSDの関連を継続的に調べたところ、睡眠時間が少ないときに暴言・暴力の回数が多いことがハッキリとわかったんです。

―そのことに、どのように対応されたのですか?

十分な睡眠時間が確保されていない翌日は、BPSDが出現しやすい時間帯(10~11時、16時以降)にお菓子をご提供する、傾眠しやすい時間の前にベッドで横になってもらう時間を設けるといった対策をとりました。その結果、半年間で夜間の睡眠時間が1時間近く増え、傾眠やBPSDが減っていきました。そして約1年後には、最初に比べてBPSDが10分の1に、傾眠が40時間以上も減少しました。

データをもとに対策を進めるなかで多職種間での連携がスムーズにとれるようになり、以前はAさんのことを苦手に思っていた職員も、原因がわかることで苦手意識がなくなるなど、Aさんと職員双方によい効果がもたらされたと思います。

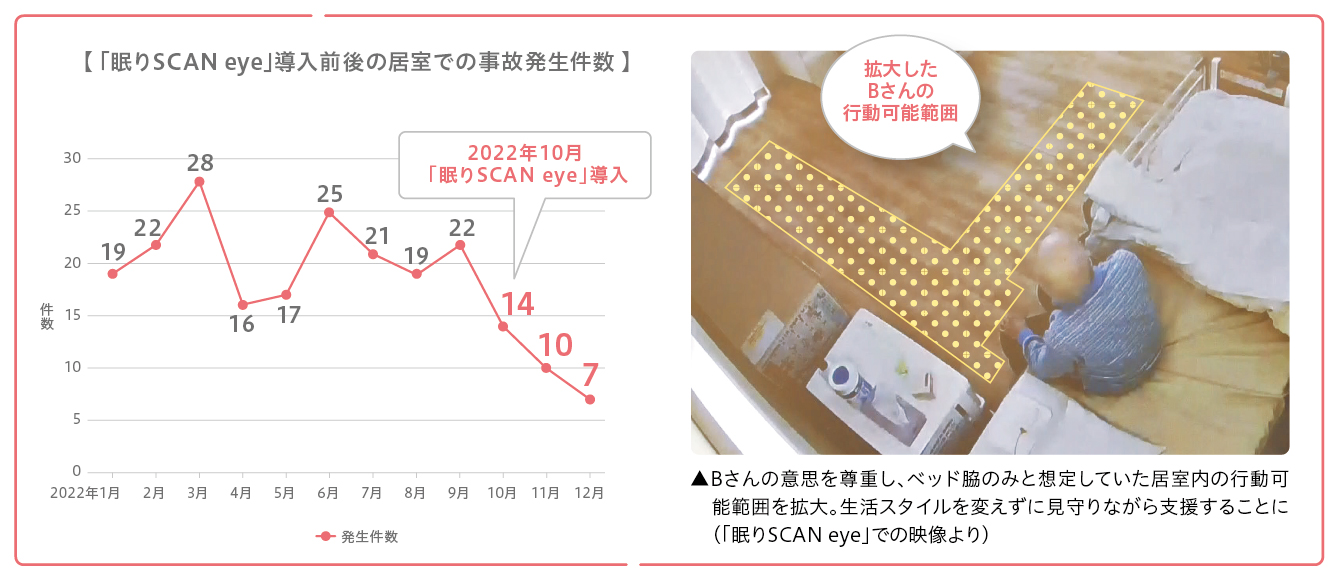

―データを視覚化できることも、大きな利点といえるのでしょうか?

そうですね。こんな事例もあります。94歳で要介護度3の女性Bさんは普段は車椅子ですが、ある日訪室したら居室内を一人で歩行しておられたんです。事故があったら大変なので、「眠りSCAN eye」で居室でのご様子を観察すると、ベッドから起きて一人でチェストのところまで行き、服を選ぶ様子が見て取れました。その映像から居室内での行動範囲がわかったと同時に、Bさんの〝自分でできることは自分でやりたい〟という意思を感じました。そのお気持ちを尊重し、居室内での行動可能範囲を広げる方向で支援することになりました。もし、「眠りSCAN eye」がなければ、ヒヤリハットにつながるチェストを居室から出すといった、Bさんのご意向と真逆のことをしていたかもしれません。そう思うと、ご入居者の意に沿う対応ができてよかったと思います。

―機器の導入で業務はどう変わりましたか?

導入前は、センサーやコールがあると職員が必ず訪室していました。それらが重なって鳴ったときは何を優先するかの順位付けが難しかったのですが、リアルタイムで画像やデータが見られることで、それが容易になりました。また居室内の事故についても、カメラがあることで状況がわかり、ご家族への説明や事故対策を具体的に行えるのもよかった点です。もはや業務の効率化には欠かせません。

▲「『眠りSCAN』や『眠りSCAN eye』のほか、記録支援ソフトなども使いながら介護記録のICT化に取り組んでいます」と石川さん。近藤施設長とともに

▲「『眠りSCAN』や『眠りSCAN eye』のほか、記録支援ソフトなども使いながら介護記録のICT化に取り組んでいます」と石川さん。近藤施設長とともに

社会福祉法人 恩賜財団 済生会 特別養護老人ホーム 長和園

●新潟県三条市大野畑6-86-7 ●tel. 0256-35-2131 ●定員:入所100名(従来型特養) ●tyouwaen.com

撮影=臼杵峻輔 写真提供=特別養護老人ホーム 長和園 取材・文=冨部志保子