福祉施設SX

第 3 回 レクリエーションの 舞台裏 音楽プログラム

自分らしく音楽を楽しみ、表現できる

「ミュージックファシリテーション」

専門的な知識や技術を持つ方々が提供してくれるレクリエーションは、 高齢者施設の利用者にとって大きな楽しみの一つ。

今回は「音楽を楽しむ場づくり」を通じて、 利用者やご家族、施設のスタッフの思いをつなげていく、 株式会社リリムジカの柴田萌さんをご紹介します。

ただ演奏するだけではない 人の役に立てる音楽療法の おもしろさにのめりこむ

高齢者施設で「ミュージックファシリテーション」と呼ばれる、音楽療法に基づいたプログラムを提供しているリリムジカ。その代表を務める柴田さんが音楽療法に興味を持ったのは高校3年生の時。幼稚園の教諭で、障害児教育に関心のあったお母さまが買ってきた一冊の本がきっかけでした。

「子どもの頃からずっとピアノやエレクトーンを習っていましたが、プロの演奏者を目指すことは考えておらず、進路をどうしようかと考えていた時に母に薦められて音楽療法の入門本を読みました。そうしたら興味が爆発! 演奏家や教師といった音楽の職業像とは違う、人と人をつなぎ、医療や介護に生かせる音楽療法という分野におもしろさを感じたのです」

そこで急きょ、音大受験を決断し、見事音楽療法コースに合格。しかし実際に勉強を始めると辞めていく仲間もいたそう。その理由は先生から看取りに立ち会った経験を聞くなど、新たな側面を知り、イメージしていたものと違うと感じたからでした。しかし柴田さんは、音楽のキラキラした部分や人生のうわべだけでなく、もっとリアルで深い部分に関わり、人の役に立てることに惹かれ、ますます音楽療法にのめりこんでいきました。

高齢者との触れ合いで 瞬時に心がほどける感覚に

卒業後もこの道を究めていくことを決意した柴田さんでしたが、当時は音楽療法ができる就職先はほとんどありませんでした。そこで「仕事がないのであれば、作る側になろう!」と、卒業と同時に知人とリリムジカを設立。当初は障害児を対象に活動していましたが、ある時、関係者から高齢者施設を紹介されます。

「実は大学時代に実習で施設を訪問した時、高齢者との共通点が見つからず、接し方がわからなくて、それ以来勝手に苦手意識を持ってしまっていたのです」と語る柴田さん。しかし、仕事で初めて訪問したその施設で出会った、認知症の利用者との交流で心境が変化します。

「その方とどうにかしてコミュニケーションを取りたくて話しかけていたら、ふと私の手を取り、さすりながら、『あなたの手、やわらかくてすべすべね』とおっしゃったのです。その時、急にその方と自分が地続きになったのを感じて、難しく考えなくていいのだと心が軽くなりました。その日の仕事も楽しくできて、写真を見たスタッフの方に『皆さんすごくいい表情をしているね』と言っていただいたのもうれしかったです」

この経験をきっかけに、長い人生を歩んでこられた高齢者からしか得られないものがあると感じ、高齢者施設での活動に注力していくことになります。

その人らしさを自由に 表現できる“場づくり”が仕事

リリムジカでは、施設で提供している音楽プログラムを「ミュージックファシリテーション」と呼んでいます。音楽療法との違いを訪ねると、「『療法』は、基本的に相手の変容を迫るもの。しかし、私たちの考えはそうではありません」と、創業から3年ほどたった頃のエピソードを話してくださいました。

「ある高齢者施設で、認知症によって言葉が出づらくなっていた女性が、張り出された歌詞を口にされ、涙をぼろぼろ流されたことがありました。その姿をスタッフの方が見て驚かれ、『あの方にはもう難しいだろうと思い込んでいたけれど、まだこんなにできることがあったんだ』とおっしゃったのです。その出来事によって、私自身も高齢者の方々が自由に表現できる環境づくりこそが大事なのだと気付かされました。また別の施設の方からも、『それは音楽療法というより、場づくりだね』とアドバイスされたこともあり“音楽を通した場づくり”を意味する『ミュージックファシリテーション』と名付けました」

高齢者に主体的に ご参加いただけるような 独自の工夫も

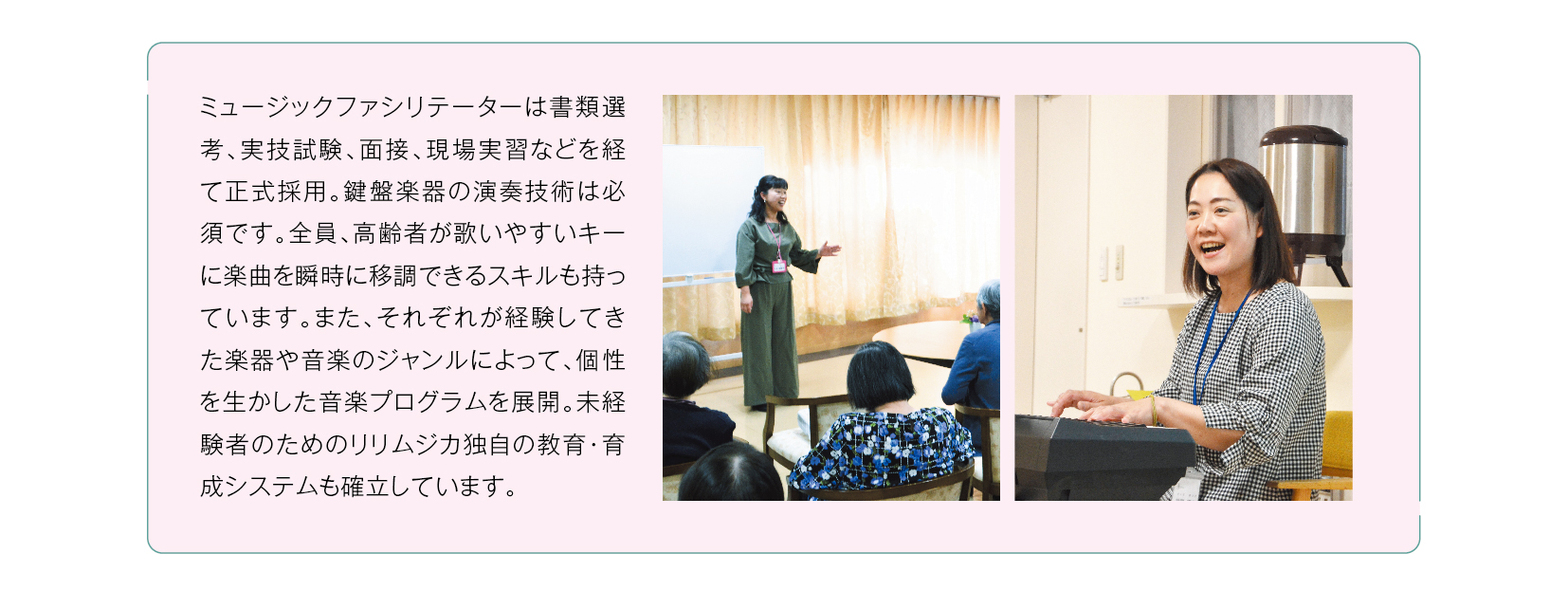

リリムジカの音楽プログラムは「ミュージックファシリテーター」が行います。内容は施設の希望や利用者の傾向を事前にヒアリングしてカスタマイズ。童謡や演歌、流行歌など幅広いジャンルから参加者の好みに合わせて選び、体操や楽器の体験なども交えて進めます。音楽プログラムを行うにあたって最も大切にしているのが、自らの意志で参加していただくことです。

「何かをやらせたり、教えたりするのではなく、対等な立場で皆さんの楽しさを引き出すお手伝いや環境づくりをする、というスタンスなので、例えば歌う前に、音楽教室のような『さん、はい!』という声かけをしないのもこだわりです。また、参加者と積極的にコミュニケーションを取って、雑談の中に見えてくるその方の好みや楽しみから、主体的にご参加いただけるような方法を考えています」

施設のスタッフの方々との 連係や振り返りも 欠かせないポイント

また、「スタッフの方々との連携も大切」だと柴田さんは話します。

「音楽への思い入れや、思い出の曲などは一人一人異なります。音楽は好きだけれど、参加するのは躊躇される利用者さんがいらっしゃったときに、前日にスタッフの方が、翌日行う予定の曲の中からその方が関心のありそうな曲を見つけ、『明日の午後レクリエーションでこんな曲をやるみたいですけど、どうですか?』と声をかけてくださったのです。そうしたら午前中からすごく楽しみに待っていたとお聞きして。その方はそれ以降、進んで参加されるようになったので、スタッフの方々のサポートの大切さを実感しました」

さらにレクリエーション後にはスタッフと一緒に振り返る時間も設けています。

「私たちが見ることのできない、参加者の普段の様子と比べてどうだったのか、などをお聞きして、参加者によりきめ細かいアプローチができるように次回の内容を決めていきます」

利用者からいただく エネルギーや 交流の楽しさがやりがいに

音楽プログラムを通じて、参加者やご家族、スタッフからさまざまな声が届いているそう。

「私たちの音楽ブログラムには、利用者の体や心を変容させたり、認知症に何か効果があるといった科学的なエビデンスはありません。しかし、音楽は心を解放するものだと思っています。音楽でその人らしさを体現したことで、結果的に笑顔や活力が生まれたり、カレンダーに丸を付けて楽しみにしてくださるようになったり、いつもパジャマだった方が着替えて参加されるようになったり、よく眠れるようになったとお聞きするなど、生活習慣まで変化した方がいらっしゃるのも事実です。体を動かせない方でも耳から入る音楽が何かしらの刺激になっているかもしれないと思うと、皆さんの人生に少しでも貢献できていることがうれしいです」

そしてミュージックファシリテーター自身も、参加者との交流を楽しみ、元気をもらっていると話します。

「人生経験豊富な方々のお話はいつも興味深く、今日も楽しかったなと思いながら帰ります。誤解を恐れず言うなら、皆さんとお茶飲み友達や、仲間のような関係性になるのが理想。それが私たちの楽しさややりがいにもつながるのです」

利用者が、最期まで 自分らしく生きられるよう スタッフの一員として お手伝いしていきたい

ミュージックファシリテーションの素晴らしさは、「できないことではなく、できることや、好きなことなど、参加者のポジティブな面を引き出し、その姿を普段お世話しているご家族や施設のスタッフが見られること」だと柴田さんは話します。

「ご高齢になって、いろいろなことが制限されていく中で、『最期までその人らしい生き方をしてほしい』とご家族は願い、それをかなえようとスタッフの方々は介護現場で日々奮闘しています。私たちがご提供している音楽プログラムが、参加者が自分らしさを表現する手段の一つとなり、ご家族やスタッフの方々のそんな思いをつなぐ一助になれたらこれほどうれしいことはありません。施設のスタッフの方々と肩を並べる気持ちでタッグを組み、これからもお役に立てるようさまざまな角度から活動を続けていきます」

持ち前のチャレンジ精神で、今後は「一人一人の利用者に一層寄り添うことのできる個人向けの音楽プログラムや、利用者の看取り時や葬儀での音楽のご提供も考えていきたい」と展望を語ってくださいました。

取材・文=箭本美帆