福祉施設SX

第10回 高知県 社会福祉法人 秦ダイヤライフ福祉会 特別養護老人ホーム あざみの里

社会福祉法人 秦ダイヤライフ福祉会 特別養護老人ホーム あざみの里

2001年、現・理事長の福田善晴氏が社会福祉法人 秦ダイヤライフ福祉会を設立し理事長に就任。翌02年、四国初のユニットケア型特養として、あざみの里を開設。以後、ヘルパーステーション、グループホーム、介護付有料老人ホーム、小規模多機能ホーム、デイサービスセンター、グループホームなど高知県を中心に地域密着型の福祉サービスを提供

ご入居者も、職員も。

「皆さまは、私たちの家族です」

自分らしく生活できる 福祉拠点を街なかに

高知駅から車で約10分。住宅街のなかに、今回の訪問先である特別養護老人ホーム あざみの里(以下、あざみの里)があります。今から23年前の開設時、理事長の福田善晴さんが目指したのは、「地域の声が聞こえる、地域の声が届く福祉拠点」。地域住民の暮らしのなかにある施設は、その思いのもとに誕生した四国初のユニットケア方式を採用した特養です。

「当時は集団ケアの時代。先陣を切ってユニットケア方式を採用するにあたり、集団処遇をしている老健や特養を見学しました。そのなかで目にしたのは、廊下に並んだ複数のご入居者のオムツを順番におろしていったり、お風呂場の前の廊下で何人ものご入居者がタオル1枚で待っているご様子。それまで福祉の仕事に本格的に携わってきていなかった私は、とても驚きました」と話すのは、理事長から他者の話を〝聴く力〟を評価され、施設長の要職に就くこととなった、妻の福田晃代さん。

以後“在宅・施設にかかわらず、今までの暮らしを継続し、自分らしく生活できる場所こそ家である”という理事長の考えを踏まえて施設を建設。「皆さまは、私たちの家族です」という基本理念を掲げ、理論と実践にもとづく個別ケアを深めてきました。

各分野の第一人者から 直接学ぶ、という姿勢

ユニットケア方式を実践するうえで福田施設長が大切にしたのは、各分野の第一人者から直接学ぶという姿勢でした。

「今もそうですが、この分野について知りたいと思えば、まずは数名の専門職とともに研修会に参加します。そのご縁から『ぜひ、うちの職員たちにもお話しください』と講師にお願いをしてご来設いただき、施設のなかでお話をしていただきます。一部の職員が外部研修に行き、それを施設のなかで伝達研修するのではなく、職員全員で直接受講することが刺激になると思っているからです」

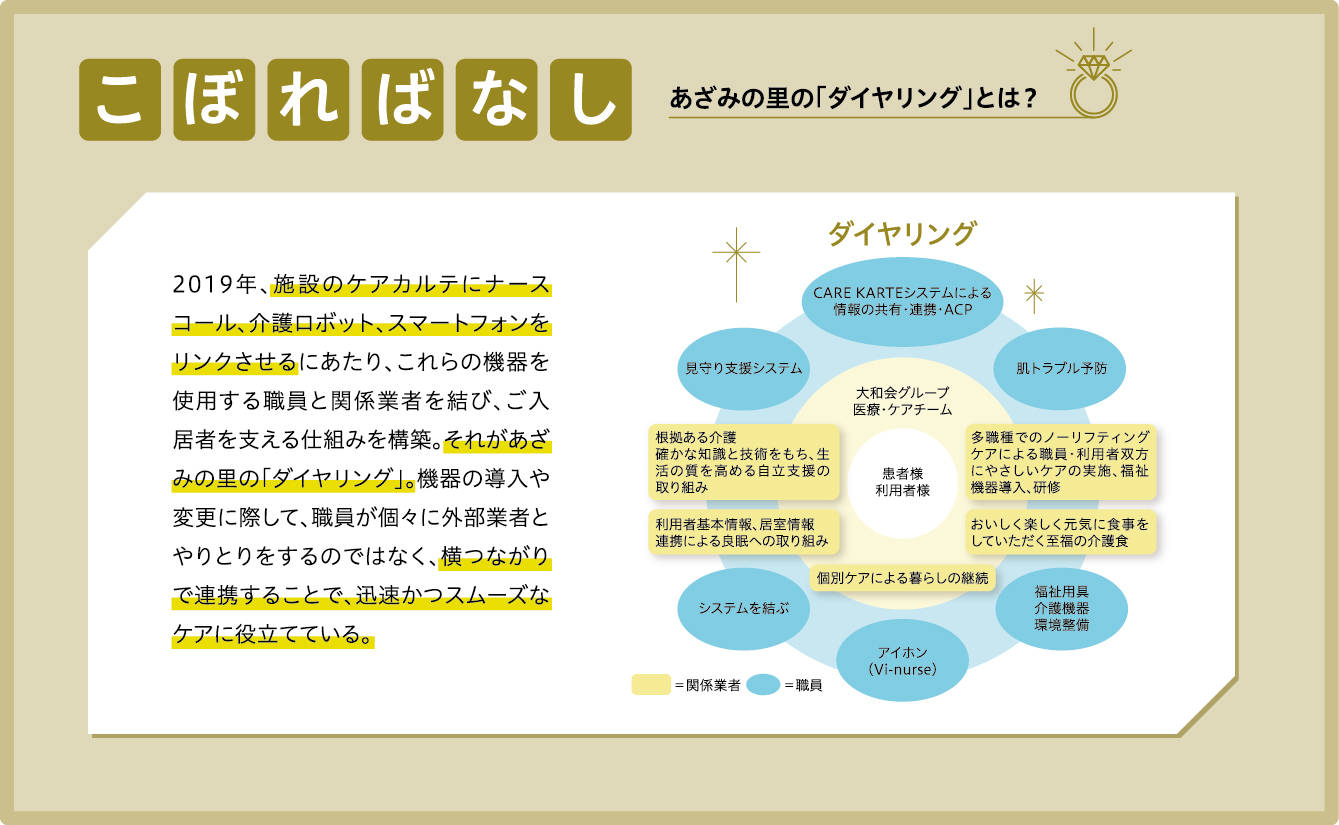

ユニットケアはもちろん、ICT化や自立支援、そして23ページでご紹介するノーリフティングケアなども同様の方法で学び、施設に定着させたという福田施設長。学びをベースとした課題解決の方法は、20年以上の時を超え、今も継続中です。

❶1グループ10名で構成される各ユニットには玄関や食堂、談話ホールなどが設置されている ❷明るい日差しが差し込む広々とした談話ホールでは、ご入居者の皆さんが思い思いに自分の時間を過ごされている ❸生活相談員、看護師、管理栄養士、ケアマネージャー、介護職員、機能訓練指導員。あざみの里を支える多職種の皆さん ❹インドネシアからの技能実習生は、取材時には4名。日本語でのコミュニケーションにも「もう慣れました」と笑顔で話す

❶1グループ10名で構成される各ユニットには玄関や食堂、談話ホールなどが設置されている ❷明るい日差しが差し込む広々とした談話ホールでは、ご入居者の皆さんが思い思いに自分の時間を過ごされている ❸生活相談員、看護師、管理栄養士、ケアマネージャー、介護職員、機能訓練指導員。あざみの里を支える多職種の皆さん ❹インドネシアからの技能実習生は、取材時には4名。日本語でのコミュニケーションにも「もう慣れました」と笑顔で話す

「課題を解決して今がある。

何事も凡事徹底です」

大事なことに 向き合い続けて今がある

実は、小誌があざみの里を取材するのは今回で2回目。初回訪問は13年前の2011年でした。

その際、ボリュームを割いて誌面でご紹介したのが、看取り介護ケアの実践です。取り組みの開始は2006年。つまり、前回取材時には6年間の実績があり、入所前のカンファレンスで看取りの理念を明確にするなど「最期のときまで、あざみの里で」という看取りの文化がすでに形成されていました。

「ただ、看取り介護をするなかで、迷いや悩みを抱える職員もいました。そこで、先ほどお話ししたように講師を招いて職員皆でお話を聞き、施設でどう生かすかを考えました。この試みの結果、一体感が生まれ、職員皆が同じ方向を向いて頑張れるようになったと感じています」

いち早く導入したケアカルテやタブレットなどのICT機器に加え、介護用リフトも駆使しながら、これまでに300名以上を看取ってきたといいます。

「看取り介護への取り組みやICTの導入などが早かったのは、ひとえに〝これは大事〟と思うことを行った結果。それが全部、今につながっています」

なお、あざみの里では〝最良の一日を積み重ねる延長線上にあるのが看取りである〟との想いのもと、看取り状態と診断されたご入居者は個室を出て、皆のいるホールで過ごすことが多くなります。こうした取り組みは、地元の新聞でも連載記事として取り上げられ、大きな反響を呼びました。そして今は、看取り事例やご家族からの言葉などを職員同士で共有するなど、職員の心のケア(グリーフケア)にも取り組んでいるそうです。

「なぜ、これをするのか」 本質の部分を継承したい

新しいことを始めるにあたり、あざみの里で大切にしているのは「なぜ今これをするのか」を職員全員に伝えること。そして、それを折に触れ繰り返し伝え続けることが、始めたことを長く継続させる秘訣だと福田施設長は話します。

「『なぜ』がわかれば、やらされている感がなくなります。今では当たり前に実践しているノーリフティングケアですが、それについても『なぜ採用するようになったか』を、経験豊かな職員たちが後輩たちに伝えてくれています。そうやって次の世代が育ってきていることが、私たちにとっては何よりもうれしいですね」

世代が変わっても、大切なことを継承していくために大事にしているのは、「職員の話に耳を傾けることと、普段から何気ないコミュニケーションをよくとること」だと福田施設長。職場に話しやすい雰囲気があることで皆が意見を言いやすくなり、そこから課題が見えることもあると言います。

「この先、人口が減少するなかで生産性向上も踏まえた、働きやすい環境づくりは今後も継続して取り組んでいくべきことだと考えています」

その足もとを照らすのは、「皆さまは、私たちの家族です」という創業時からの理念です。

「理念のなかにある『皆さま』はご入居者だけではなく、職員も含まれます。『あなたが私の家族ならどうするか』という想いこそが、私たちの道しるべだと思っています」

その言葉に、他者への真摯な姿勢を感じました。

❶人力で抱え上げないケアは職員の健康を守るだけでなく、ご入居者にとっても余計な緊張を与えない質のよいケアの提供につながる ❷ユニフォームはなく全員私服。この日、職員の皆さんが着ていたのは「NO LIFT CARE」と書かれたオリジナルTシャツ

❶人力で抱え上げないケアは職員の健康を守るだけでなく、ご入居者にとっても余計な緊張を与えない質のよいケアの提供につながる ❷ユニフォームはなく全員私服。この日、職員の皆さんが着ていたのは「NO LIFT CARE」と書かれたオリジナルTシャツ

❸全床に採用した「眠りスキャン」によって、ご入居者一人ひとりの睡眠状況や呼吸数などがパソコンのモニターに映し出される ❹あざみの里では吊り上げリフトのほか、ご入居者の立位をサポートするスタンディングリフトなど20台ほどが稼働中

❸全床に採用した「眠りスキャン」によって、ご入居者一人ひとりの睡眠状況や呼吸数などがパソコンのモニターに映し出される ❹あざみの里では吊り上げリフトのほか、ご入居者の立位をサポートするスタンディングリフトなど20台ほどが稼働中

昨年開催された「第2回JSフェスティバル in 岐阜」において特別養護老人ホーム あざみの里の『ノーリフティングから始める辞めない職場づくり~労働安全衛生に関わってきた12年~』が優秀賞を受賞。ここでは実践研究にかかわった同施設の機能訓練指導員・西野梨江さんにその取り組みや課題などについてお話をうかがいました。

―改めてノーリフティングケアを始めることになった経緯について教えてください

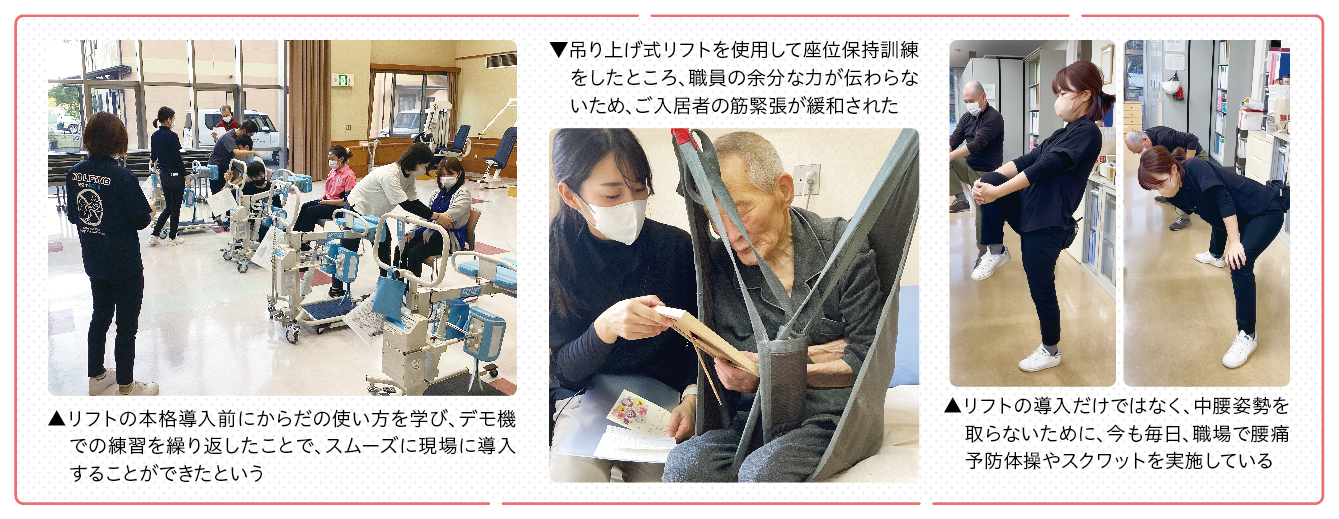

移乗や排泄介助など介護の現場は腰に負担がかかることが多く、その解消を図るために2013年に介護用リフトを導入しました。導入にあたってアンケートをとったところ、介護職員の約7割にあたる30人強に腰痛があったんです。そこで機能訓練指導員、看護師、介護職員といった若手職員で県主催の研修会に出席し、腰痛予防の取り組みを始めたのが、ノーリフティングケアを始めるきっかけです。

―それまでの腰痛予防の取り組みとは?

私が入職した2011年に行ったのが、腰痛予防体操です。背中やハムストリングス(太ももの裏側)、腹筋、体側のストレッチを日課にするように提案しました。ただ、当時は20代前半と若かったので、職員全員への伝達力が乏しく、成果は上がりませんでした。そんななか、2015年に高知県がノーリフティングケアの推進事業を始めることになり、あざみの里がモデル施設の認定を受けることとなりました。そこで推進チームのメンバーを多職種で構成し、約1年間の研修を受講しました。研修最後の実践発表会で優秀賞をいただいたことが、取り組むうえでの励みになったと思います。

―ノーリフティングケアに現場に定着させるために、どのようなことをされたのでしょうか?

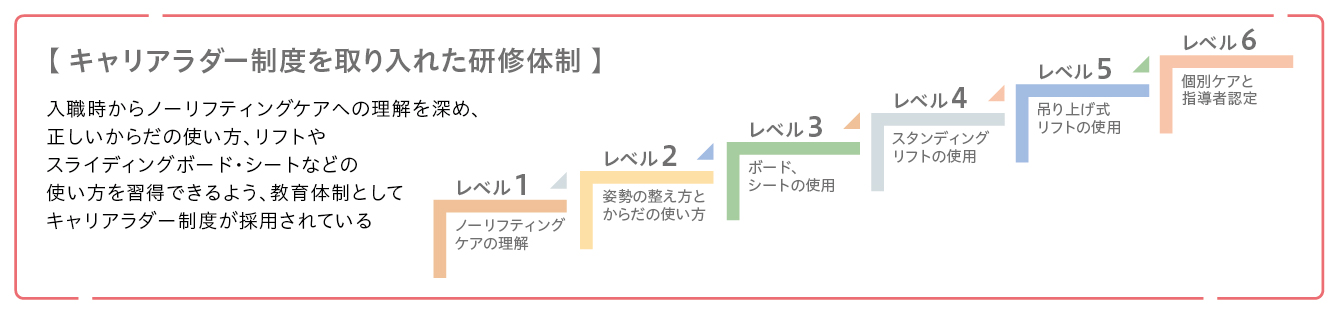

キャリアラダー制度(キャリアアップのための道筋を示す教育システム)を取り入れた研修体制を整備し、ノーリフティングケアのマニュアルをつくったり、専門分野の方に来ていただいて勉強会を開いたり、いろんなことをしました。同時に、ノーリフティングケアはご入居者と職員の双方にやさしいケアだということを、職員の皆さんに繰り返し伝え続けました。

―やはり伝え続けることが大事なのですね。キャリアラダー制度を取り入れた研修体制とは、どのようなものですか?

ノーリフティングケアとはどういうものかを理解することから始めて、腰痛やケガなどを予防する靴の選び方やリフトの使い方、適切な個別ケアの方法など、必要な知識を6つのレベルに分けて学びます。キャリアの違いはあっても、全員まっさらなところから始めつつ、職員ごとに必要な教育が何かを明確にするために、この研修制度を設けています。

―ノーリフティングケアを始めて、介護職員の皆さんの健康状態は改善しましたか?

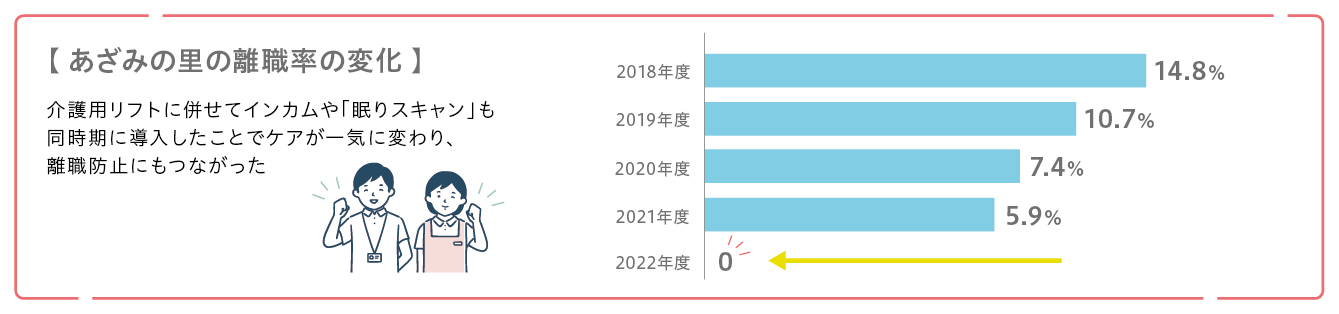

ノーリフティングケアを学びたいと就職を希望する職員のなかには入職前から腰痛がある人もいるので、なかなか腰痛保持者をゼロにするのは難しいのですが、介助が楽に行えるようになったと言ってもらえています。また、2022年度は介護職員の離職率がゼロ%になりました。離職者をなくすことを目標にノーリフティングケアを推進してきたわけではありませんが、一つずつ積み重ねてきたことが成果となって現れたと思っています。

―取り組みを振り返ってみて、ほかにどのような変化を実感されますか?

先ほど施設長が話した看取り介護をするうえでも、ノーリフティングケアは有用だと感じています。身体レベルが低下してきても、リフトがあることで最期まで入浴してもらえたり、少しでも車椅子に座ってレクリエーションに参加してもらえたり、日常生活を続けてもらうことができますから。

―今後の課題も、ぜひ教えてください

繰り返し伝え続けてきたことで職員の意識は変わりつつありますが、職場の労働安全衛生を考えると終わりはなく、常に職員が安心・安全に働くことができるような環境整備や職員教育を行う必要があります。そのための施設づくりが今後の課題ですね。

社会福祉法人 秦ダイヤライフ福祉会 特別養護老人ホーム あざみの里

●高知市薊野北町2丁目25-8 ●tel. 088-803-1122 ●定員:入所80名 ●https://hata-dialife.jp

撮影=横畠 圭 写真提供=社会福祉法人 秦ダイヤライフ福祉会 取材・文=冨部志保子