福祉施設SX

第9回 宮城県 社会福祉法人 青葉福祉会 ケアハウス青葉ハイツ

社会福祉法人 青葉福祉会 ケアハウス青葉ハイツ

1965年の法人設立以来、高齢者施設をはじめ、児童施設や学生寮、自立支援施設など幅広い福祉活動を実践。ケアハウス青葉ハイツは、1978年軽費老人ホームB型として仙台市内にて開所し、東日本大震災による影響を受けて2014年に現在の場所に移転

地域になじむ福祉施設であるために

東日本大震災を機に 移転し、複合型施設に

自然と調和した都市としての景観と、城下町の文化を色濃く残す宮城県仙台市。今回訪ねたケアハウス青葉ハイツ(以下、青葉ハイツ)は市の中心部にほど近い青葉区にあり、周辺には伊達政宗ゆかりの大崎八幡宮など、多くの文化財や古い街並みが藩政期の歴史を物語ります。

「もともと同ハイツは軽費老人ホームB型の施設として、広瀬川の向こうにある川内三十人町という地区にありました。1978年に完成した建物は、当時としてはモダンで新聞にも取り上げられたようですが、建設から歳月を経て老朽化が進み、そこに東日本大震災のダメージが加わったため、震災から3年後の2014年に移転し、現在の形になりました」と話すのは、青葉ハイツ 園長 髙橋佳世さん。

建て替え後の建物は4階建て。1階がデイサービスセンターを始めとする在宅サービス部門、2階が2ユニット18室のグループホーム、3~4階が青葉ハイツという高齢者の複合型施設となっています。

「移転前、この場所には母体である社会福祉法人 青葉福祉会の職員寮やヘルパーステーションがありましたが、その建物も老朽化していたことから、仙台市の中心部で施設入所から地域の高齢者までの多様な支援を行う複合型にしようとなったのです」

乳幼児から終末期まで幅広い事業を展開

大崎八幡宮の緑と隣接した現在の複合型施設を核として、建物の隣には青葉福祉会が運営する学生寮があり、さらに市内各所には乳幼児の保育・教育を行うこども園や保育園、路上生活者等の生活支援を行う自立支援施設などが点在。「生涯福祉」という理念にのっとり、同法人では乳幼児から高齢者まで、つながりをもった事業を展開し、幅広い分野の福祉活動を実践しています。なお、「生涯福祉」の考え方は、地域社会に対する青葉福祉会の貢献とも深く結びついています。髙橋さんいわく、「社会福祉法人として、高齢者施設の事業をきちんと行いながら地域の課題にも目を向け、地域に溶け込むことを大切にしたい。そのために何をすべきかを模索しています」。

次ページからは、その想いをクローズアップし、取り組みの内容についてご紹介します。

❶建物1階のデイサービスセンターでは、書道や絵手紙サークル、英会話教室などさまざまな活動があり、ご利用者自身が選択して参加できる ❷共有スペース(写真)と30室の個室からなる青葉ハイツは一般型ケアハウス ❸建物内には、ご入居者専用のマッサージサロンもある。「マッサージでリラックスしてもらいながらお話ができるようにしたいと8年前からスタートしました」(髙橋さん) ❹壁にはご入居者の日常を切り取った写真のコラージュが。ただ写真を貼るのではなく、見せ方にひと工夫されているのが印象的

❶建物1階のデイサービスセンターでは、書道や絵手紙サークル、英会話教室などさまざまな活動があり、ご利用者自身が選択して参加できる ❷共有スペース(写真)と30室の個室からなる青葉ハイツは一般型ケアハウス ❸建物内には、ご入居者専用のマッサージサロンもある。「マッサージでリラックスしてもらいながらお話ができるようにしたいと8年前からスタートしました」(髙橋さん) ❹壁にはご入居者の日常を切り取った写真のコラージュが。ただ写真を貼るのではなく、見せ方にひと工夫されているのが印象的

「地域との交流は、新しい

福祉サービスを生み出す土台」

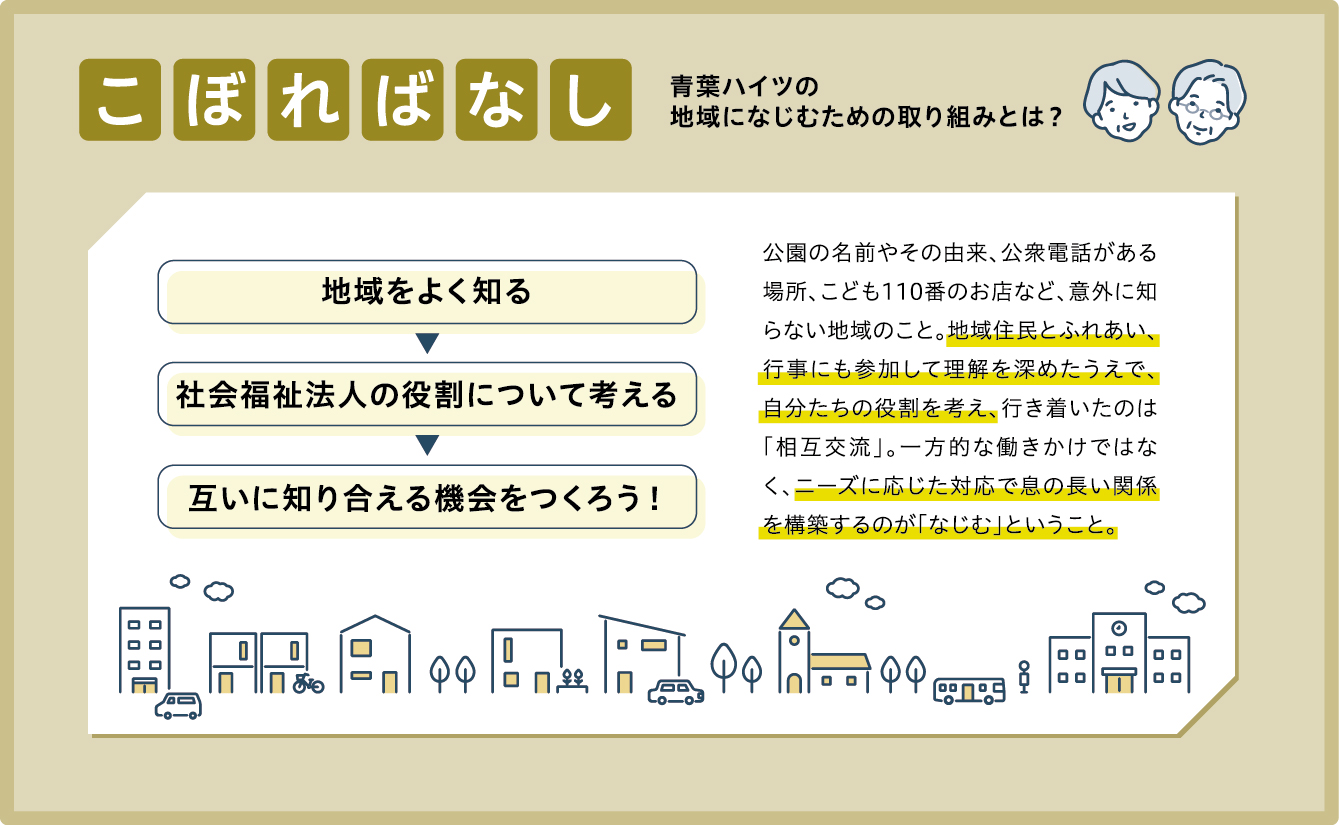

地域になじむために 地域のことをよく知ろう

「震災を機に移転するにあたって目指したのは、福祉施設が地域のなかで“特異”な存在にならないようにすることでした」と話す髙橋さん。

そこには地域福祉の担い手である社会福祉法人は、福祉サービスの利用者だけではなく、地域に暮らす人たちの“生きる”を支えることも役割のひとつだという想いがあります。

「つまり、地域のニーズに応える取り組みを実践し、そこから新しい福祉サービスをつくり出すことも、社会福祉法人には求められていると思ったのです。そこで私たちは、町内の消防避難訓練や祭事などにもご入居者と一緒に積極的に参加するなどして、地域を知ることから始めました」

そのうえで、改めて社会福祉法人の役割について考えたといいます。地域に暮らす人たちの“生きる”を支えるとはどういうことか、地域のニーズに対して社会福祉法人は何を還元できるのか――。

この模索を通して始めたのが、施設の一角に図書室をつくること、でした。

施設のなかにつくった図書室を地域に開放して

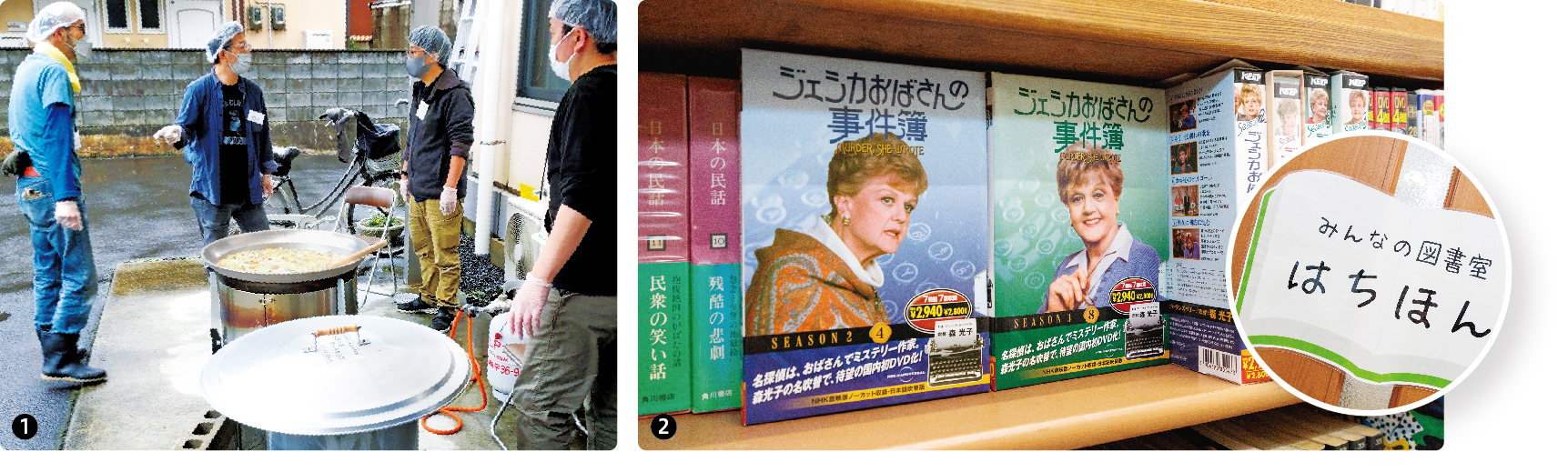

家庭のなかで不要になった本を地域の方から寄付で譲り受け、児童書から小説までさまざまなジャンルからなる古本ばかりの図書室が施設内にできたのは、今から約10年前のこと。

「最初はご入居者のための図書室でした。施設に入居される際、本を手放す方がほとんどなので、施設内に本を読める場所があれば、好きなときに利用できていいだろうと。でも考えてみれば、それは施設の外で暮らす方にとっても同じこと。家には行き場のない本がたくさんあり、それでも新しい本が読みたい。じゃあ、この図書室を開放したらどうかと。一般的に、福祉施設に足を踏み入れる機会はなかなかないものです。だからこそ地域に開放することで、施設と地域の間にある“見えない垣根”がなくなり、同時に、交流することで地域が抱えるニーズも拾えるのではないかと思いました」

外部に門戸を開くうえで管理に手間のかからない方法を探った結果、図書は貸し出すのではなく、気に入った本を自由にもっていってもらうスタイルを採用。そして、2019年に誕生したのが「みんなの図書室 はちほん」です。

「開設当初は順調でしたが、残念なことにわずか1年後にコロナ禍となり、施設は閉鎖状態。図書室も当然ながらクローズとなってしまいました。致し方のないことでしたが、当時は地域のなかで施設が隔離されてしまったような危機感を覚えたものです」

そこで今度は、図書室の本をまるごと外に出して、自由にもっていってもらう「あおぞらほんや」をスタートすることに。敷地内の駐車スペースにブルーシートを敷き、そのうえに古本を並べ、「ご自由にどうぞ」と張り紙を出したところ、地域住民の注目を集め、人気は上々。コロナ5類移行後は参加者も増え、かなりの賑わいを見せるようになりました。

「こうした活動を通して地域の方や学生などたくさんの方が施設にボランティアに来てくれるようになり、高齢者介護という仕事に対する理解を深めるきっかけになっていると感じています」

地域の一員として町内会にも入り、地域住民との交流にも積極的に取り組む青葉ハイツ。社会福祉法人としての役割の模索は、これからも続きます。

❶「あおぞらほんや」などの開催時には、ボランティアの手を借りて参加者や地域の子どもたちの食事も用意するという(写真は仙台名物「芋煮」) ❷古本を寄付してもらい、施設の一角に地域住民も利用できる図書室を開設。絵本から専門書まで常に変わる蔵書は持ち帰り自由

❶「あおぞらほんや」などの開催時には、ボランティアの手を借りて参加者や地域の子どもたちの食事も用意するという(写真は仙台名物「芋煮」) ❷古本を寄付してもらい、施設の一角に地域住民も利用できる図書室を開設。絵本から専門書まで常に変わる蔵書は持ち帰り自由

❸敷地内の駐車場で開催されるお祭りは、地域の子どもたちを始め、支えてくれるボランティアなど多くの方々で賑わう ❹好きな本を自由にもち帰ってもらう「あおぞらほんや」の試みは地域住民に喜ばれ、さらに多くの物品が寄付されるようになった

❸敷地内の駐車場で開催されるお祭りは、地域の子どもたちを始め、支えてくれるボランティアなど多くの方々で賑わう ❹好きな本を自由にもち帰ってもらう「あおぞらほんや」の試みは地域住民に喜ばれ、さらに多くの物品が寄付されるようになった

昨年開催された「第2回JSフェスティバルin岐阜」においてケアハウス青葉ハイツの『地域になじむ ~地域共生社会を目指して~』が優秀賞を受賞。ここでは実践研究に関わった髙橋佳世さんに、前ページでご紹介した「あおぞらほんや」以降の取り組みや課題などについてお話をうかがいました。

―先ほどお話をうかがった「あおぞらほんや」ですが、継続の秘訣は何でしょうか?

活動が職員の負担にならないように継続を義務化せず、できるときに、できる人がやるというスタンスを大切にしていることでしょうか。そうやって続けるうちに、私たちのもとに本のほか、おもちゃや文房具などが県内外から届けられるようになりました。それを地域に還元するために始めたのが「あおぞらおどうぐばこ」という取り組みです。

―「あおぞらおどうぐばこ」はどんな活動ですか?

いわゆる学習用品の無料譲渡会です。自宅に眠っている使わなくなった文房具やサイズの合わなくなった子ども服なども、「あおぞらほんや」と同じように好きなものを好きなだけ自由にもって行ってほしいという想いを込めて、この名前をつけました。子どもたちは値段を気にすることなく、自分の欲しいものを手にすることができて喜んでくれています。

―これらの活動には、どんな方が関わっているのでしょう?

職員のほか、地域の方や大学生、高校生がボランティアで参加してくれています。こうした活動を通して施設への理解が深まったことで、施設の避難訓練に参加してくれる方や大雪の日に雪かきを手伝ってくれる方など、地域の方に助けてもらうことが増えました。介護というものを知らなかった人たちに介護業界について知っていただく大きなチャンスだと捉えています。

―介護業界を知ってもらうことで、どんな変化・効果を実感しますか?

学生のなかには福祉という仕事に興味をもち、ボランティアから就職につながったケースもあります。そしてこれは意外な効果でしたが、公益的な取り組みに参加することが、職員のやりがいにつながることも実感しています。直近のデータでは青葉福祉会の介護事業の離職率は4・7%で、医療・福祉の離職率の全国平均である14%より、かなり低くなっています。やりがいや充実感を感じる機会は離職を防ぐ意味でも効果があるのではないかと感じます。

―活動を行ううえで大切にされていることは?

まずは、地域の方と顔見知りの関係になることです。「○○さん」と名前で呼び合える関係を目指したいですね。そして、活動を気負うことなく、今ある素材から始めること。例えば、施設のご入居者や地域の方の家にある古本集めから始めたように、身近なものからやってみるということです。また、ルールや方法などをあまり難しく考えずに、まずはやってみて、経験しながらブラッシュアップするというスタンスも大切にしたいと思っています。

―最近では、こども食堂も始められたそうですね

はい。「つながりや」という名前でスタートしています。これは当法人の多職種と学生ボランティアが主体となって、経済的に困難な状況にある家庭や、地域でつながりを必要とする家庭を支援するもので、夕食を食べた後、子どもの宿題を見てあげたり、お絵かきをしたり、子どもの興味のあること、知りたいことに寄り添うという活動です。 私たちの施設があるエリアは、転勤族や学生も多く「お隣さん」という顔なじみの関係がつくりにくいのです。昔のように子どもたちの成長を地域で見守り支え合うことが難しいため、私たちが人と人をつなげていく役割ができたらいいなという想いがありました。

―今後の展望と課題も、ぜひ教えてください

地域の方の日常の困りごとを支援するという本来の目的からいかに離れないようにするかが課題です。目立つものに人は集まりますが、私たちの活動がイベントとして目立つようになると、本当に困っている方が参加しにくくなってしまう。そうなると、本末転倒です。今後も支援の仕方を工夫しながら、粛々と続けていきたいと思っています。

社会福祉法人 青葉福祉会 ケアハウス青葉ハイツ

●仙台市青葉区八幡4-7-6 ●tel. 022-341-1402 ●定員:入所30名(全室個室) ●aofuku.jp

撮影=松岡嗣時 写真提供=社会福祉法人 青葉福祉会 取材・文=冨部志保子