福祉施設SX

「もしものとき」どのように過ごしたいか? 介護施設にいる認知症高齢者にとってのACPを考える vol.1 Q&Aで知る「介護施設でのACP」

監修:浜松医科大学臨床看護学講座 老年看護学 教授 鈴木みずえ

監修:浜松医科大学臨床看護学講座 老年看護学 教授 鈴木みずえ

「ACP」とは

ACP(Advance Care Planning)とは、人生の最終段階において自分自身がどんなケアや医療を受けたいかを、あらかじめ自分の家族やケアチームに意思表明しておくことで、平成19年に厚生労働省により「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」として策定され、平成27年に「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」 に 名称変更されました(平成30年に改定されて今に至る)。

介護の現場でのACP

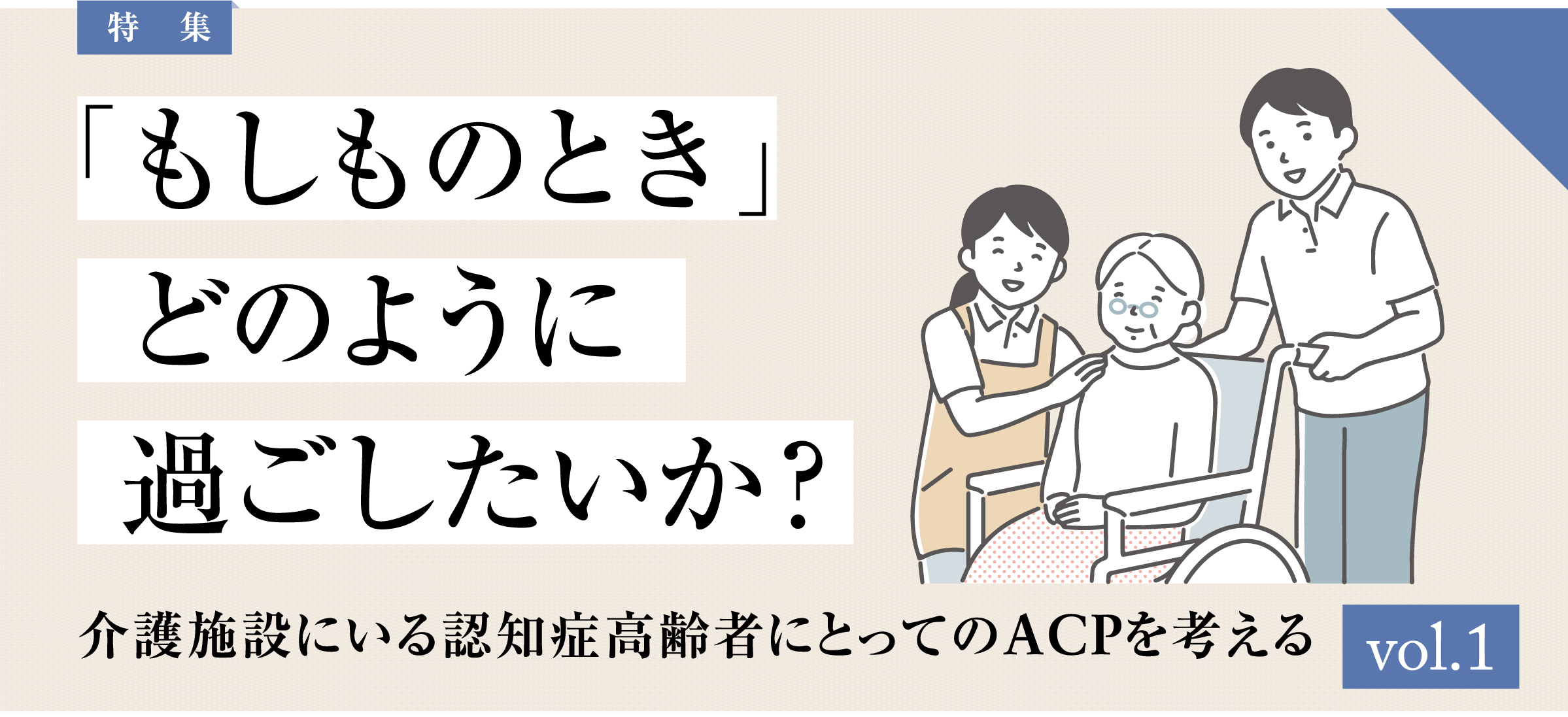

ACPというと緩和ケアを受けている人の延命治療を想像しがちですが、今は在宅医療や介護の現場にもACPの考え方を取り入れる動きが始まり、介護従事者もACPに関わるチームの一員であることが明確化されています。 右の図は、ACPの普及啓発のための厚生労働省のホームページで公表されたものです。自分の「もしものとき」についての話し合いの進め方例ですが、元気なシニアや高齢者だけでなく、施設にいる認知症高齢者にもこうした話し合いをすることが大切であるという考え方が広まってきています。 そこで今回は、介護施設にいる認知症高齢者のACPをどのように進めればよいかを解説します。 なお今回のケーススタディーは全国老人福祉施設協議会令和3年度 調査研究助成事業「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に お け る 高齢者の生きる意欲を引き出すアドバンス・ケ ア・プランニング(ACP)に関する実態調査と実践ガイドの開発」による助成を受けて研究されました。

「もしものとき」の話は切り出しにくくないですか?

「もしものとき」のことを話し合うのは後ろ向きな話ではなく、介護の質を高める前向きな行為と捉えて。

ACPは治療の決定が目的ではなく、家族やケアスタッフと最期までいかに生きるか についての大切な対話であり、これを行うことは、ご利用者の生活の質を高めることにつながります 。 「看取る」という行為は介護者目線でご利用者のためを思うことで、看取りに必要な技術や心構えを学ぶことはとても大切です。ACPではご利用者側の視点に立って「もしものときにどうしたいか」をともに考えることで、これは 1月に施行された認知症基本法に盛り込まれた「認知症の人の意思を尊重する」ことの延長線上にあります。また介護者の気持ちの負担を軽減することにもつながるのではないでしょうか。

聞き出すのは介護スタッフだけの役割ですか?

ご家族や医療職とも連携するなど、チームづくりをして取り組んで。

ACPを1人のスタッフだけで担おうとすると気持ちのうえで負担になりすぎたり、ご利用者の意思をくみ取り損ねてしまうことがあるので、ご利用者に関わる人がチームをつくり、情報共有をしながら進めるところが増えています。またご家族からもご利用者が最期を迎えるにあたってどんな希望をもっていたかなども聴いておきましょう。家族からの情報収集は、ご利用者の生活価値観や希望を把握するためにとても重要です。 施設内での看取りを希望されても、施設内では医療行為はできないため、医療職の協力も必要となります。介護職、看護職、医師、理学療法士、ケアマネージャー、ご家族など多様な人と意見交換しながら最終段階のケアを協働することが望まれます。

いつから聴いておけばいいですか?

そのうちに、と後回しにせずに入所された時から、折々に聴いておきましょう。

ACPのポイントともなる、〝食事は最期まで口から食べたいか〟〝最期は施設、病院、自宅などどこで過ごしたいか 〟などについては、少しでもお元気なうちから伺っておきましょう。高齢者の気持ちは時間の経過とともに変わることもよくあるので、1回聴いて終わりでなく、折に触れて繰り返し聴いておくことが大切です。 ご家族にも時間の経過とともに本人の気持ちが変わっていないどうかを確認し、リビングウィル(尊厳死の宣言書や最終段階の治療に関する指示書)など、本人の意思が確認できるものがないかをお尋ねしておきましょう。

意思が表明しにくい認知症高齢者からどのように聴き出せばいいですか?

体調や機嫌がよい時がチャンス。本人の気持ちにノックして反応を見てみましょう。

認知症の高齢者から「もしものとき」のことを聴き出すためには、本人ができるだけ話しやすい雰囲気、場所、時間、体調を選ぶことが大切です。音楽が好きな方なら音楽を聴いた後に。からだを動かすのが好きな方なら散歩の後など。1対1でお話を聴くなら介護者は正面に座らず横隣に座って、軽くタッチケアをしながら伺うのも効果的です。 ご利用者と介護者の相性も重要なので、日頃から〝この介護者がノックすれば心を開く〟という担当者を見つけておくことも一考です。

入所された時から意思の表明が難しい場合はどうしたらよいでしょうか?

できるだけご利用者の気持ちに寄り添うことがACPにつながります。

人生の最終段階の意思決定支援は、日常生活と切り離せません。逆にいえば「もしものときにどうしたいか」を聴き出せないのであれば、食事、入浴、排泄、整容など、日常からできるだけご利用者の意思を尊重しておくことで、少しでも気持ちに寄り添えるのではないでしょうか。 また、認知症高齢者の最終段階は突然にやってくるため、その前兆に気づくことが重要です。食が細くなった、口数が少なくなったなど、日々の生活の中で本人の微細な変化を捉えたら家族や医師とコミュニケーションを増やし、たとえ本人への確認が難しいとしても、周囲の人たちとの意見統一をはかっておきましょう。 最終段階での治療では、表情や行動から意思をくみ取ることも可能なので、たとえば、緩和ケアを行ったうえで点滴を繰り返し自己抜去するのは、本人が点滴を希望していないのかもしれないと推定し、医師など他職種とディスカッションをしましょう。

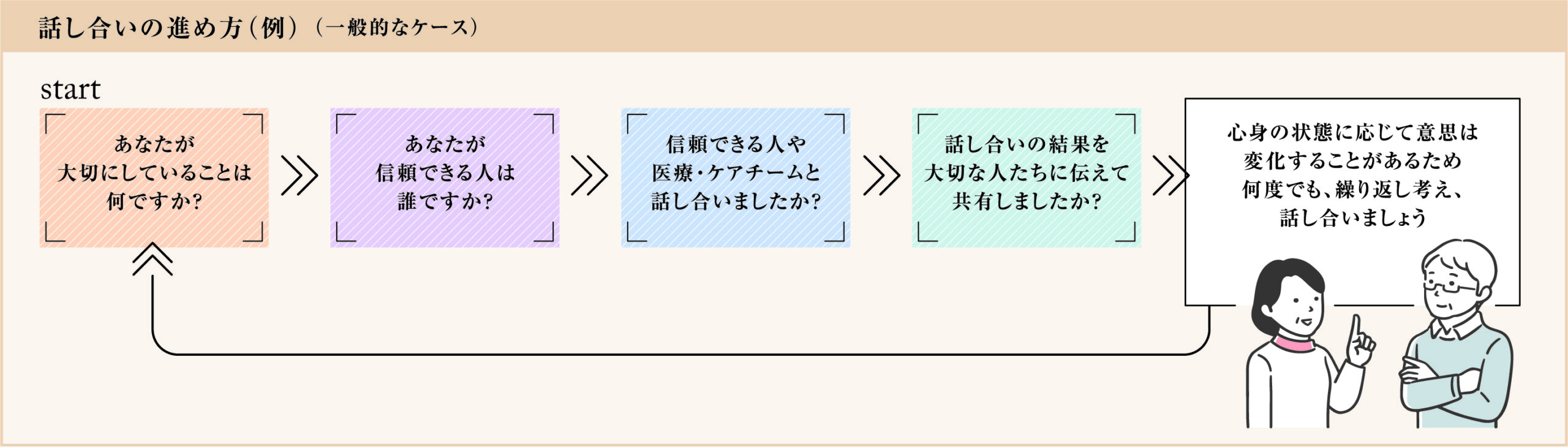

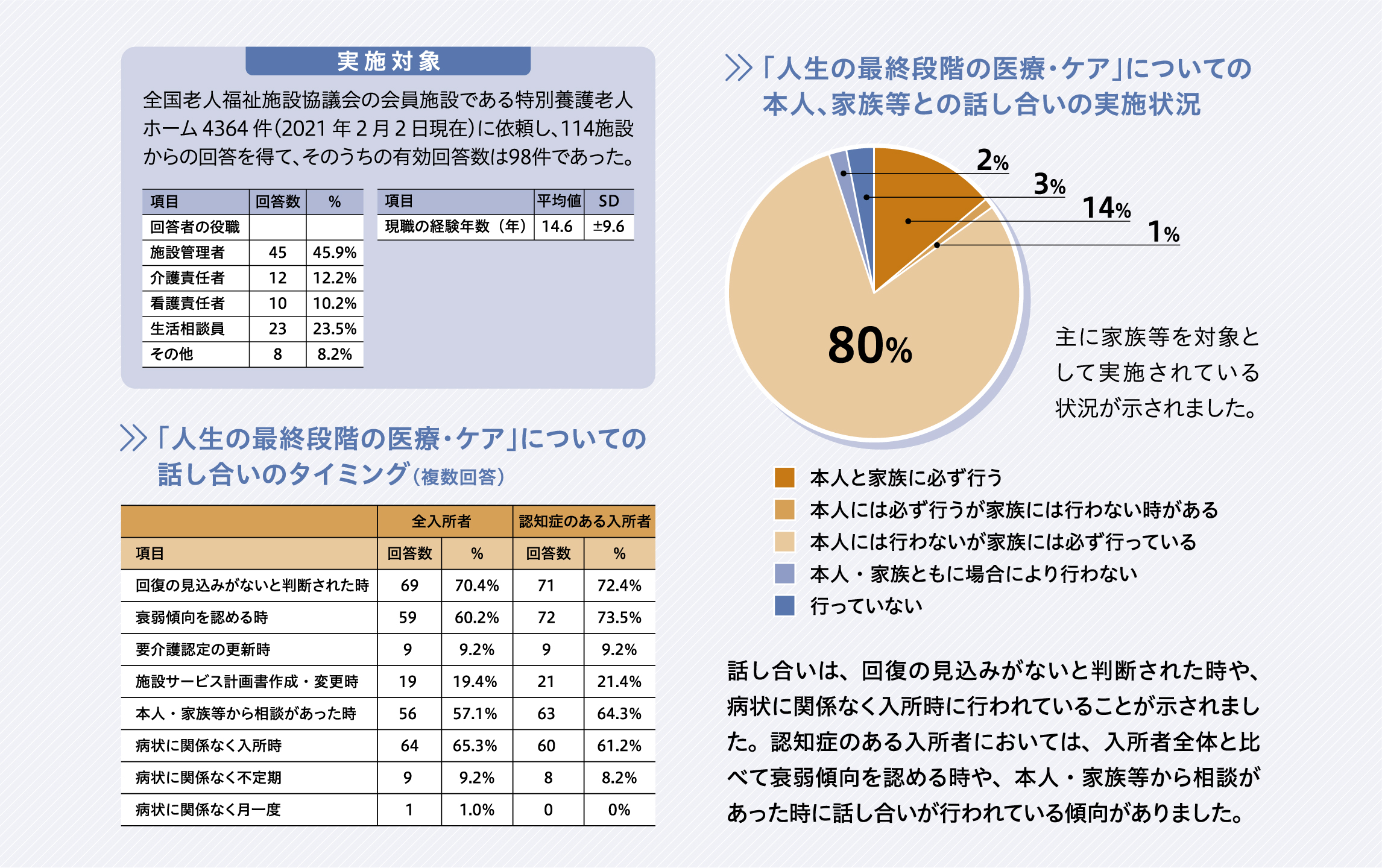

アンケートで見るACPの実施状況

「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における高齢者の生きる意欲を引き出す アドバンス・ケア・プランニング(ACP)に関する実態調査 研究報告」より(抜粋)

文=池田佳寿子