福祉施設SX

第8回 北海道 社会福祉法人 北海道友愛福祉会 特別養護老人ホーム 静苑ホーム

社会福祉法人 北海道友愛福祉会 特別養護老人ホーム 静苑ホーム

1973年法人設立。「静苑ホーム」の事業開始。1999年現在の場所に新設移転。居住系高齢者サービス5施設のほか、在宅サービスや児童福祉施設など道内6つの拠点で20か所の福祉施設を経営。法人理念である「和顔愛語」の精神で、ご入居者や地域の方々に喜びを感じてもらえる福祉拠点づくりを目指す

「和顔愛語」の精神で、

その人らしい人生をサポート

先代の理事長から 継承された仏教の精神

今回訪ねたのは、大都市・札幌に隣接する中都市、江別市にある特別養護老人ホーム静苑ホーム。経営母体は北海道で約半世紀の歴史をもつ社会福祉法人北海道友愛福祉会です。視覚障害者を対象とする盲養護老人ホームからスタートした同法人は、歴史のなかで従来型特養の静苑ホームをはじめ、デイサービス、保育園など事業の範囲を拡充し、子どもから高齢者、障がい者など“その人がその人らしく生きる”ためのインクルーシブな社会の実現に向けて取り組んできました。そのなかで大切にしているのは、「和顔愛語(わげんあいご)」という精神。やわらかな顔=「和顔」と、やさしい言葉=「愛語」からなるこの仏教語には、笑顔を絶やさず慈愛のこころで語ろうという、福祉事業への想いが込められています。

静苑ホームの施設長、石田康司さんは、「この理念を掲げたのは先代の理事長で現・名誉理事長の中田 清です。住職でもあった中田の想いを現・理事長の市川茂春が継承し、今に至ります」と話します。

コロナ禍があって現在は休止しているものの、かつては理念を実践している職員に「和顔愛語大賞」を与えて国内旅行などの賞品をプレゼントしたり、全職員に「和顔愛語手当」を付与したり、職員のモチベーションアップにつなげていたといいます。

「ご入居者のADLが低下するなど、コロナ禍は当施設にとってもなかなかの痛手でした。少し落ち着いたこれからは、コロナ前にあった施策を復活させたいと思っているところです」と石田さん。

地蔵菩薩と 従業員エンゲージメント

ゆったりとしたエントランスからなかに入ると、広々としたホールや食堂があらわれます。そして、その一角にある中庭には、柔和な顔の地蔵菩薩が。

「これはこの場に集う人々の深い癒しを願って、コロナ禍のなか、中田が建立し魂入れをしたものです。ご入居者も職員も、中庭の前を通るときは自然と手を合わせたりしていますね」

この地蔵菩薩もまた、理念を体現する存在。ほかにも同苑では、毎年、デザインの異なる和顔愛語Tシャツをつくって職員全員にプレゼントするなど、従業員エンゲージメントに取り組んでいます。

❶広くて明るいホールにはピアノも設置。ここでは季節の催事やレクリエーションを行うほか、スペースを区切り、地域への貸し出しも行われている ❷職員やご入居者に向けて柔和な表情を浮かべる地蔵菩薩の名前は「愛五郎」。建立月である9月は、毎年、地蔵祭が開催される ❸毎年デザインを変えてつくっているという法人オリジナルの和顔愛語Tシャツ。法人恒例の秋祭りには、職員全員がこのTシャツを着て活躍する ❹施設内には仏間もある。「彼岸の時期には中田が読経を挙げます」と石田さん。葬儀や法事にも対応しているという

❶広くて明るいホールにはピアノも設置。ここでは季節の催事やレクリエーションを行うほか、スペースを区切り、地域への貸し出しも行われている ❷職員やご入居者に向けて柔和な表情を浮かべる地蔵菩薩の名前は「愛五郎」。建立月である9月は、毎年、地蔵祭が開催される ❸毎年デザインを変えてつくっているという法人オリジナルの和顔愛語Tシャツ。法人恒例の秋祭りには、職員全員がこのTシャツを着て活躍する ❹施設内には仏間もある。「彼岸の時期には中田が読経を挙げます」と石田さん。葬儀や法事にも対応しているという

「介護職員の平均年齢の

若さには理由があります」

若手職員を中心とした 取り組みが多数

ここからは、静苑ホームの現在の状況や取り組みをご紹介しましょう。まず、特徴的なのは職員の皆さんの若さです。介護労働安定センターが毎年行っている介護労働実態調査によると、介護職員の平均年齢は53・6歳。それに対して静苑ホームは約30歳と群を抜いて若く、さらに職員の定着率も数年来、約95㌫という高い数字を保っています。

「幸いなことに、当苑では十数年間、新卒の採用が続いています。若い世代にとって入職2年目に後輩ができるかどうかは大きな問題。自分が先輩になることで生まれる責任感もありますから。その意味では、着実に先輩になる環境が提供できているのはありがたいことです」

福祉分野を目指す学生が減少している今、新卒を採用し続けるための秘訣は何なのでしょうか。

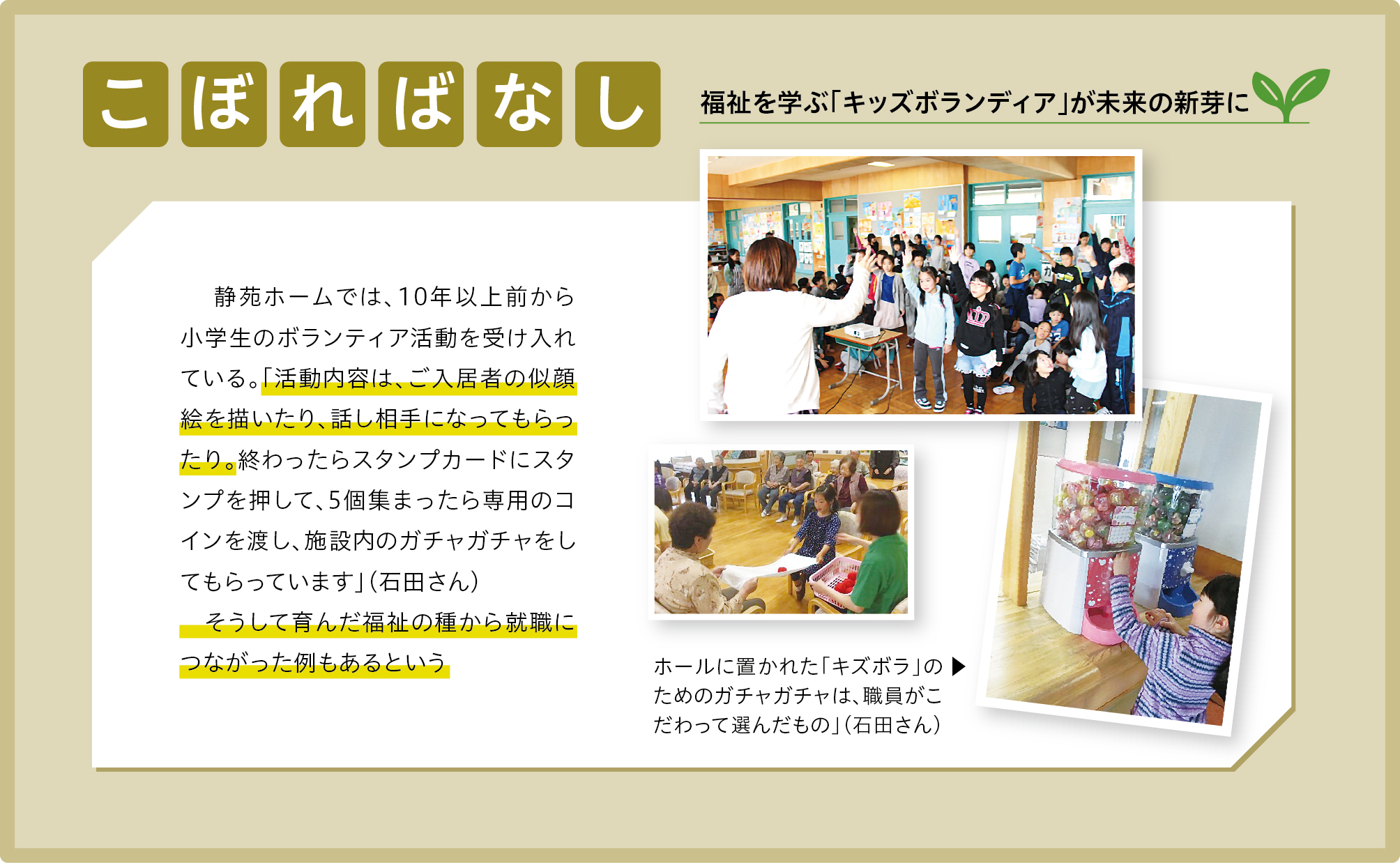

「当苑では、十数年前から実習指導者が道内の大学や介護福祉士養成校からの実習生を丁寧に受け入れてきました。そのため、年中ひっきりなしに実習生がやって来ます。また、20代の若手職員が、介護職を目指す学生を対象に開催している『学生カフェ』(詳細は24ページ)や、地域の小学生に施設の仕事を手伝ってもらう『キッズボランティア』などの取り組みも長く続けており、結果的にそれらが採用に結びついていると思います。やはり、施設のなかに入ってもらわないと、ここがどういうところなのかわかりませんから、まずは足を踏み入れてもらうことが大切だと考えているのです」

そのうえで、石田さんはこう語ります。

「若い職員は、任せられたり承認されたりするとすごくよい動きをしてくれます。その一方で、若さゆえに無鉄砲なところがあるのも事実。まずはやってみようと動いた後、皆でバタバタ倒れてしまっては元も子もありません。ですから、任せる以上は管理者がちゃんと整理をして取り組みを進める必要があります。その意味で、当苑は主任や係長がしっかりしているのだと思います」

今年から始動した 思い出プロジェクト

若手の力を活かした対外的な取り組みとともに、静苑ホームではご入居者に対しても「和顔愛語」を軸とするさまざまな活動を行っています。そのひとつが、今年から始まった「思い出プロジェクト」。

「コロナ禍が明けても福祉に関しては感染予防を徹底させており、ご家族とのご面会にも未だ多少の制限を設けています。そんななか、少しでもご家族の皆さんにご入居者との思い出づくりをしてほしいと感じ、立ち上げたのが本プロジェクトです」

1階ホールに面会スペースを設置し、そこをご家族とご入居者が飲食できるスペースにしたり、かわいがっていたペットとの面会をはじめたり。この秋には苑内にプリクラのマシンも設置し、ご家族の楽しい思い出づくりに貢献する予定。

「ペットに関してはアレルギーなど、ご入居者にとってナーバスな側面も考えられたため、当初は敷地内の外部空間で面会を行っていましたが、結果的には今のワンちゃん、ネコちゃんはとてもきれいで、何の問題もないことがわかりました。ですから今後はホールで行う予定です。若い力を活かしながら、ご利用者とご家族が楽しいと思ってもらえるような取り組みを、これからも実践していきます」

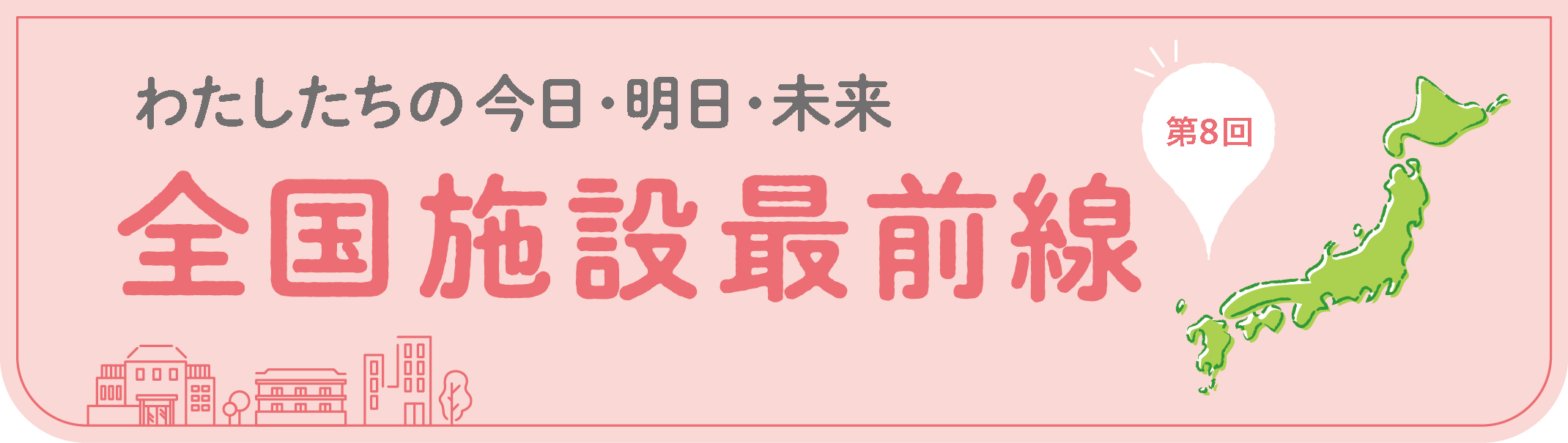

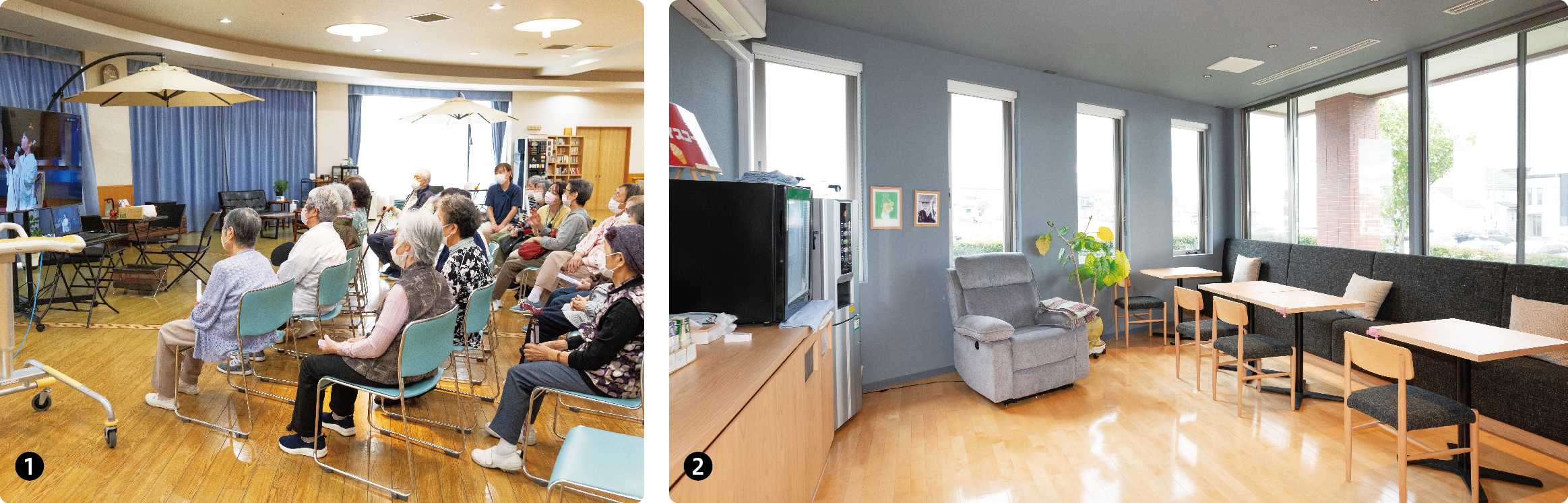

❶コロナ禍が明け、賑わいが戻ってきた施設内。取材当日はご入居の皆さんが熱心に歌番組を鑑賞されていた ❷開放的な雰囲気のダイニングの先にあるリラックススペース。ここには無料のドリンクコーナー(写真左側)が用意され、ご入居者は自由に利用し、くつろぐことができる

❶コロナ禍が明け、賑わいが戻ってきた施設内。取材当日はご入居の皆さんが熱心に歌番組を鑑賞されていた ❷開放的な雰囲気のダイニングの先にあるリラックススペース。ここには無料のドリンクコーナー(写真左側)が用意され、ご入居者は自由に利用し、くつろぐことができる

❸職員からの「スタバが欲しい」というリクエストに応えて生まれた職員休憩室。学生カフェは、この場所で開催されている ❹ペット面会で笑顔を見せるご入居者。「ペットもうれしげにご入居者の膝に飛び乗っていたのが印象的でした」と石田さん

❸職員からの「スタバが欲しい」というリクエストに応えて生まれた職員休憩室。学生カフェは、この場所で開催されている ❹ペット面会で笑顔を見せるご入居者。「ペットもうれしげにご入居者の膝に飛び乗っていたのが印象的でした」と石田さん

昨年開催された「第2回JSフェスティバルin岐阜」において静苑ホームの『学生CAFE 介護の魅力を伝える取組』が優秀賞を受賞。ここでは、その実践研究にかかわった同苑の介護福祉士・鎌仲智人さんに取り組みの内容についてお話をうかがいました。

―研究の概要と、学生カフェとはどういうものなのかについて教えてください

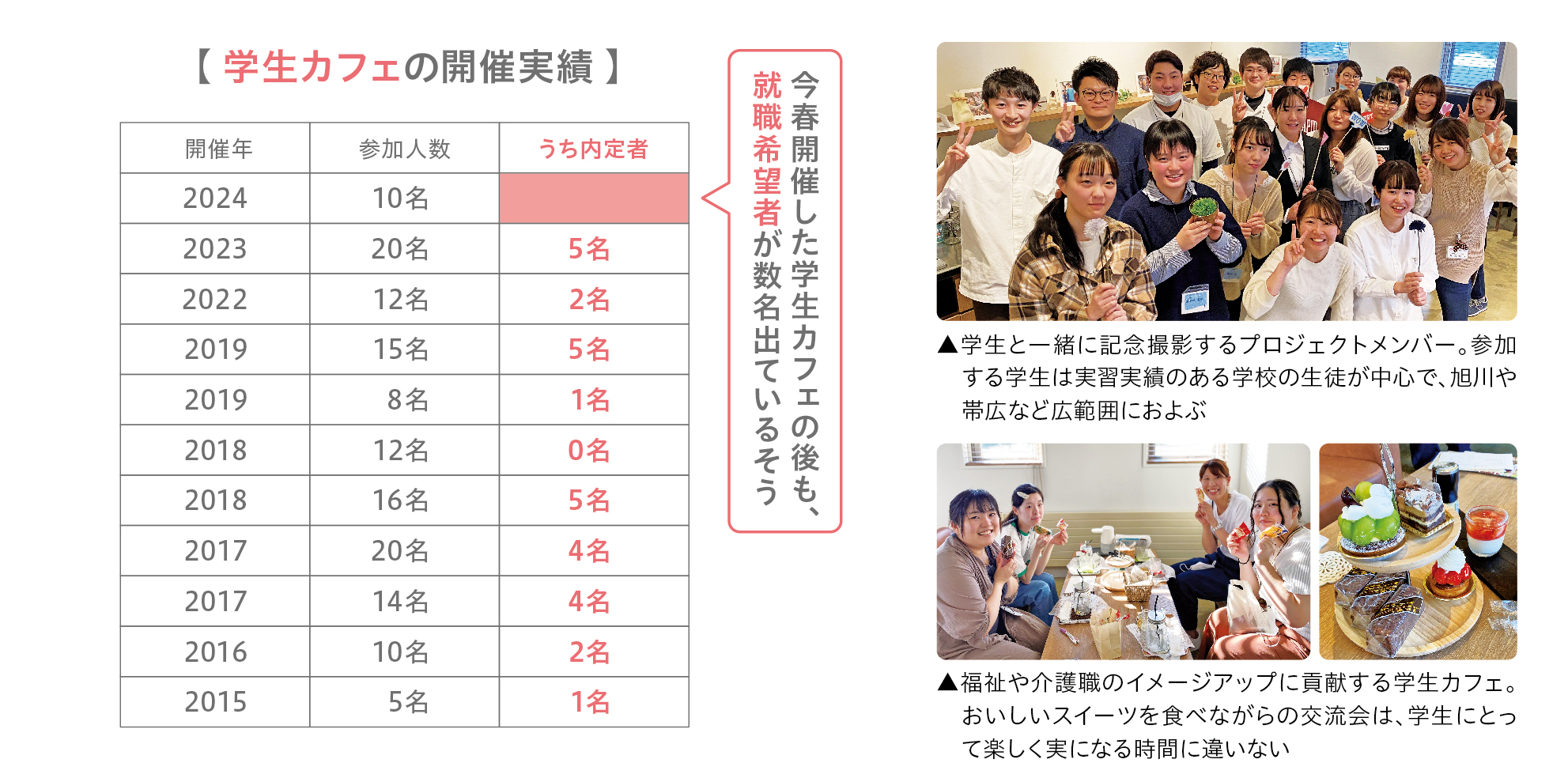

まず、「学生カフェ」とは介護の魅力を伝えることを目的とした当苑の若手介護士と学生(高校、専門学校、大学)との交流会のことで、2015年にはじまり、年1~2回のペースで開催しています。

発案者は先輩職員で、実習生から相談を受けても勤務中はなかなかゆっくり話す時間が確保しづらいため、カフェのようなスタイルでお菓子を食べながらゆっくり話せる会が開けたらと、当時の課長や施設長に相談し、開催することになりました。将来、福祉施設で働くかどうかに関係なく、福祉業界を盛り上げたいという想いではじまった取り組みで、自分たちの日常を見てもらい、介護職に対するマイナスイメージを払拭したいという想いもあります。

―開催時は、どのような進行で行うのですか?

最初は施設内を見学し、その後、グループに分かれ、お菓子を食べながら交流会を行います。13時にスタートして3時間の構成が基本です。

なお、交流会では学生からの質問に答えたり、福利厚生などの説明を行ったりするのですが、同じ学生が複数回参加することもあるので、こちらが話す内容は毎回変えるようにしています。

―学生からの質問で多いのは何ですか?

一貫して多いのは、人間関係や給料面での待遇、福利厚生です。「皆さん、仲がいいんですか?」とはよく聞かれますね(笑)。

―学生が質問しやすい雰囲気があるのですね

そう思います。学生カフェのプロジェクトメンバーは全員20代で介護職員が中心です。若い世代同士で話をするので、そのなかから見学だけではわからない、施設のリアルな雰囲気がわかるのが学生にとっての利点だと思っています。

―学生カフェの開催時期や告知方法は、どのようにされているのですか?

実習で来た学生たちに、さらに新しいことを伝えられるのが、このカフェの役割のひとつだと考えているので、実習生がたくさん来た1か月後に開催したり、あるいは採用が決まって入職するまでの間に顔合わせをかねて開いたりしています。交流するのは職員対学生だけではなく学生対学生という面もあるので、これからも柔軟に開催時期を考えたいと思っています。

また、告知については、学生カフェ開催のポスターをつくり、それを主任や課長が学校に求人票と一緒に持って行き、紹介してもらっています。すでに10年近い開催実績があるので、学校の先生方も協力的なのがありがたいです。あとはSNSも利用しています。。

―SNSへの発信について詳しく教えてください

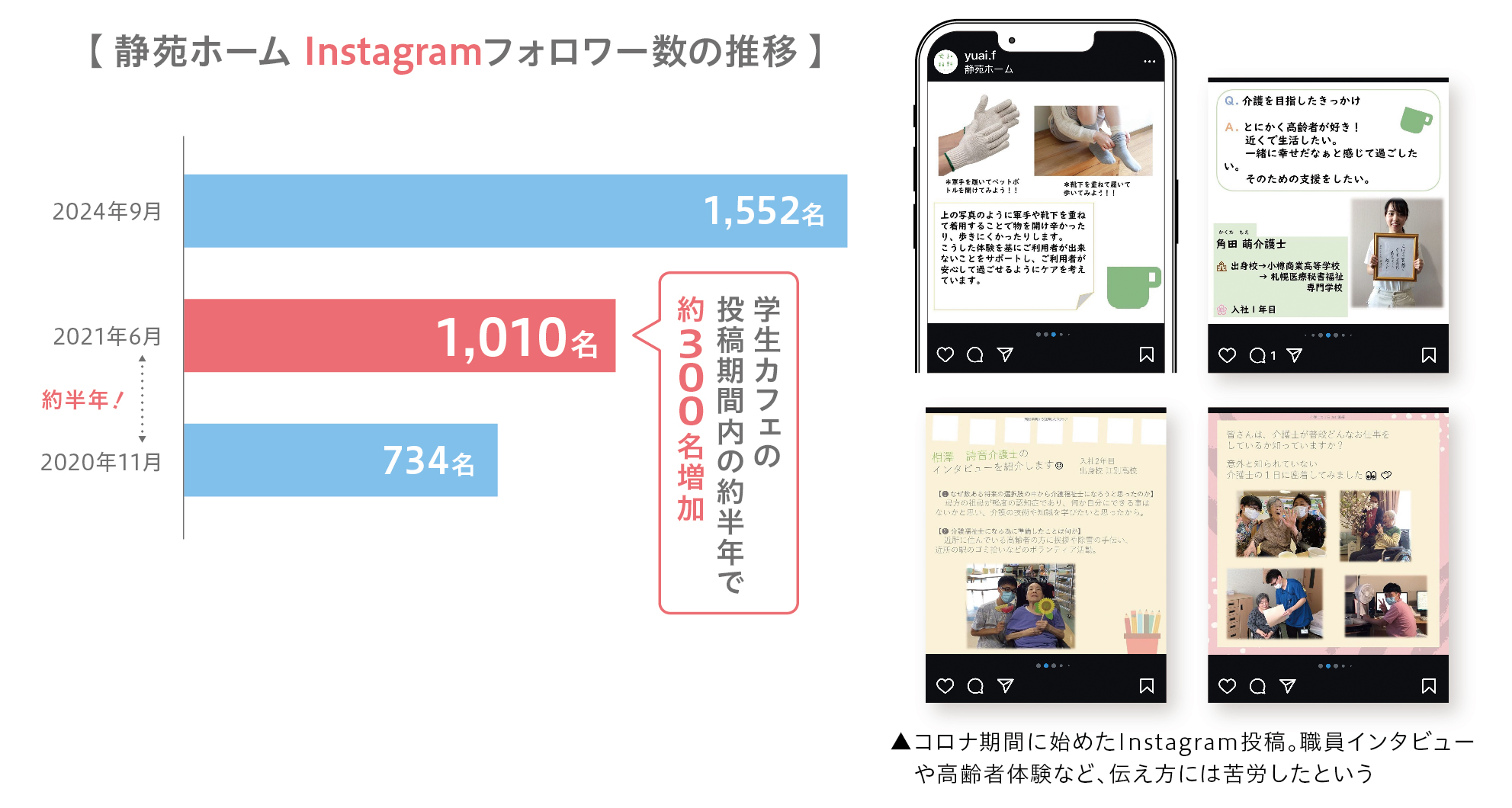

2020年、コロナ禍で学生カフェが開催できなくなったのがきっかけでInstagramへの発信を開始しました。当初は手探りでしたが、職員への事前インタビューや介護士の一日紹介、さらにはクリアファイルをすかして見て白内障を体験するといった自宅でできる高齢者体験の方法など、内容を工夫して投稿していました。その結果、思いがけず約半年で300名もフォロワー数が増え、学生の親御さん世代の方から「介護のイメージがよいふうに変わりました」といったうれしいコメントをいただきました。

―改めて、この取り組みについて思うことを

過去11回の開催で延べ142名の学生が参加し、そのうち28名が当苑に就職しています。これは、単純にうれしいことです。また、実施側の私たちも学生カフェを通して企画力やコミュニケーション力、リサーチ力などが鍛えられてきたという実感があります。私は今年で卒業して後輩に引き継ぐ予定ですが、これからも続いていくことを願います。

▲入職1年目から学生カフェにかかわり、現在はプロジェクトの中心メンバーである鎌仲さん(右)。自身も実習で静苑ホームに来て、雰囲気のよさに惹かれたという

社会福祉法人 北海道友愛福祉会 特別養護老人ホーム 静苑ホーム

●北海道江別市新栄台46-10 ●tel. 011-389-4165 ●定員:入所150名・ショート15名 ●https://yuaifukushi.net/

撮影=亀田則道 写真提供=社会福祉法人 北海道友愛福祉会、一般社団法人えべつ観光協会 取材・文=冨部志保子