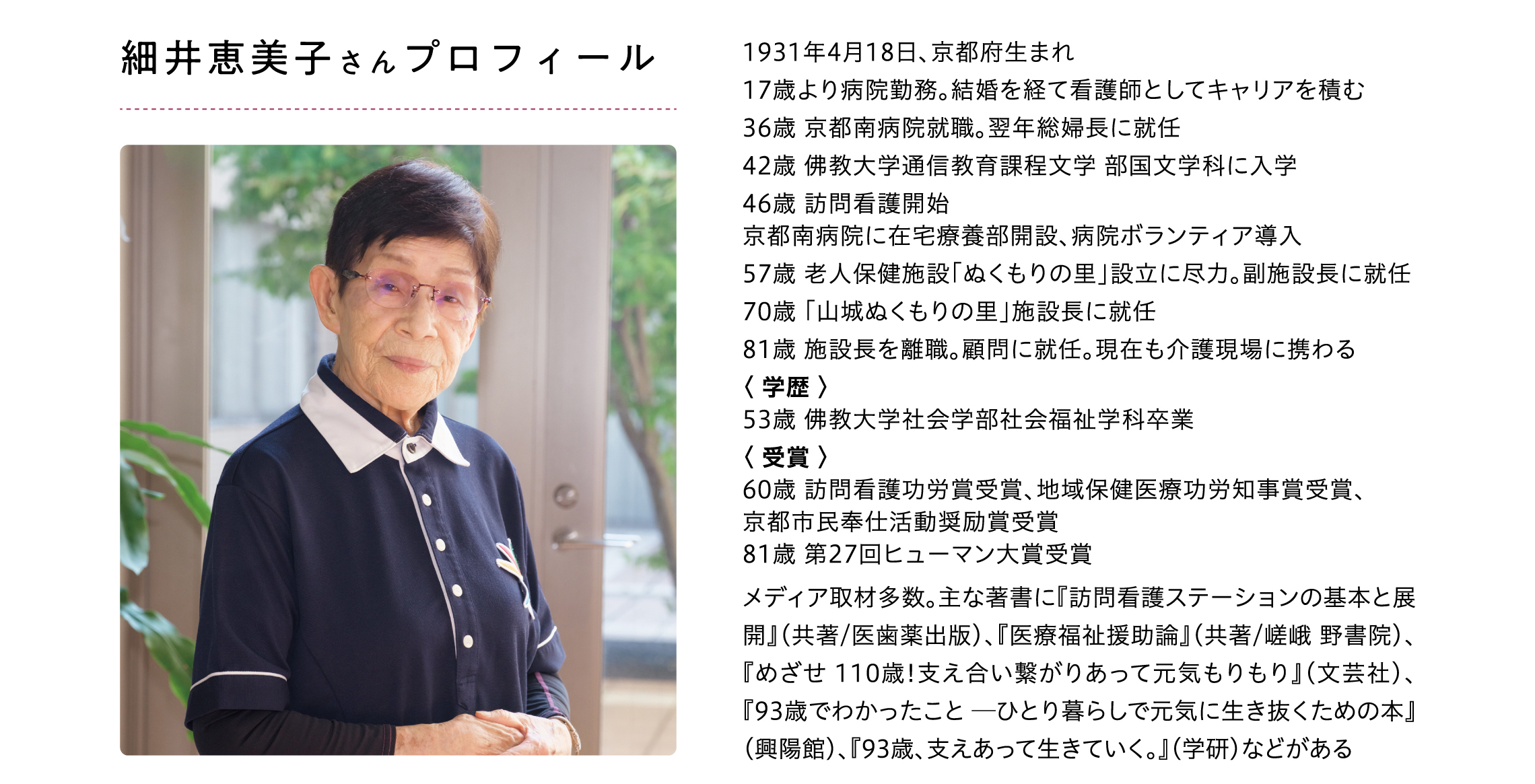

福祉施設SX

第2回 “生涯現役”の働き方 社会福祉法人 楽慈会 山城ぬくもりの里

高齢者福祉をますます発展させていくために、

持続可能な施設運営のヒントをご紹介します。

第2回 “生涯現役”の働き方

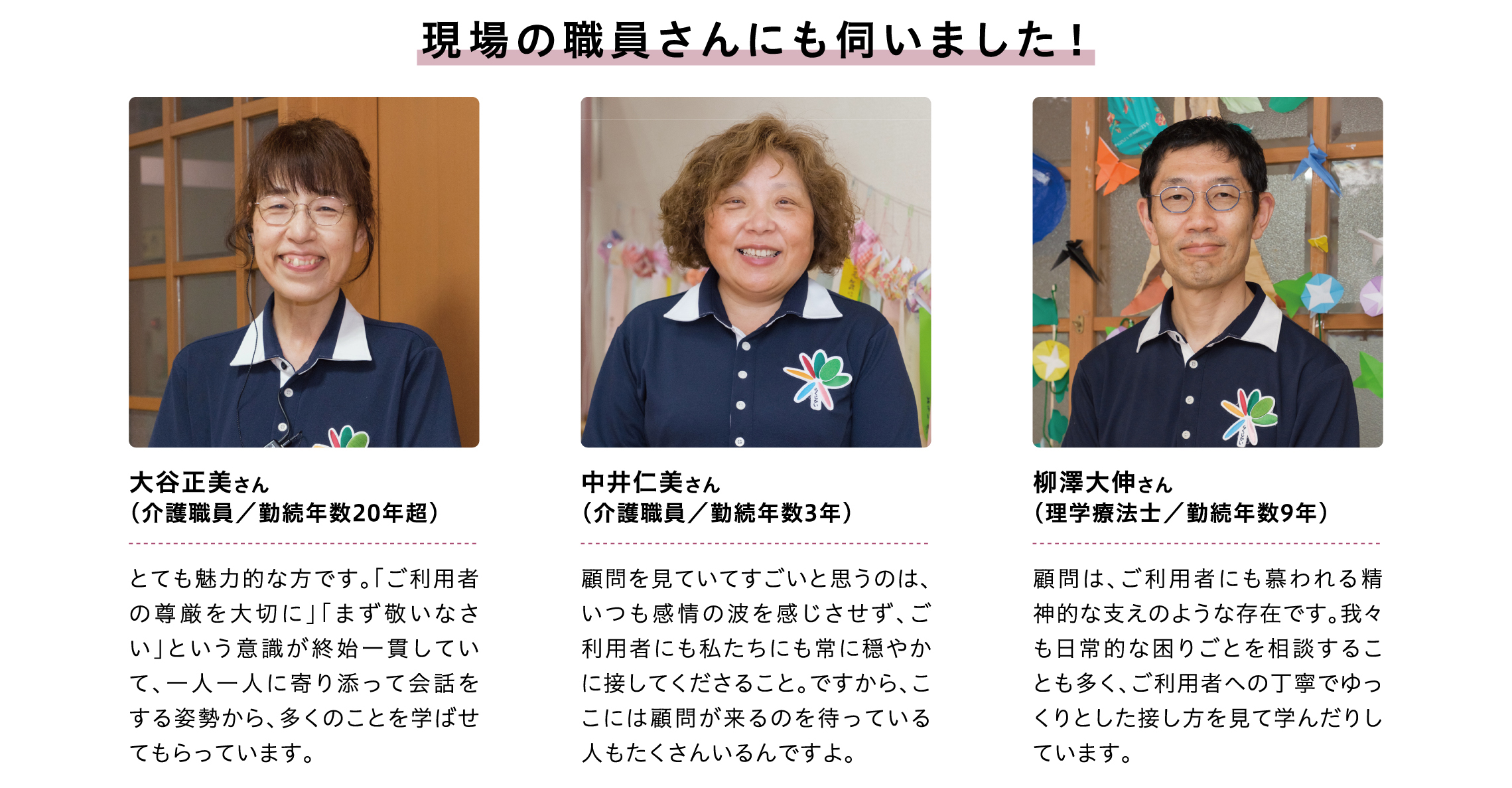

細井さんの職場は、京都・木津川にある社会福祉法人 楽慈会が運営する特養「山城ぬくもりの里」(入所定員50名、平均年齢88歳)。同施設が開設した2001年に69歳で施設長となり、11年後の80歳で顧問に就任。それ以降も自宅から約1時間かけて電車通勤をし、週1回朝から夕方までご入居者の食事介助や話し相手などを行っています。

介護の仕事に就く前は17歳から看護師をしていたという細井さんが、介護の世界に移ったのは60歳のとき。そこにはどのような想いがあったのでしょうか。人生の軌跡から、生きがいをもって働くためのヒントをいただきます。

「介護の仕事を生涯続けよう」 と決めるまでの道のり

「尋常高等小学校卒業後、看護婦養成所に行くように勧めてくれたのは父でした。小さい頃から祖父母の肩をもんだり近所の子どもらのお守りをしたりするのが好きで、母からもナイチンゲールや野口英世の話を聞いて興味を持っていたので、看護の道に進むのは自然なことだった気がします」

国立舞鶴病院付属看護婦養成所を卒業後、引き続き同病院に就職。そこで引揚げ船で帰国する戦傷者の手当に従事することとなりました。

「引揚げ船にはいろんな人がいました。着の身着のままの人、両腕がない人、そうかと思えば戦争が終わっているにもかかわらず、軍服を着て軍歌を口ずさみながら降りてくる人もいて……」

幼少期から感受性が強く、社会的な問題に対する関心も強かった細井さんは、引揚げ船に見る格差に個人の運命や生の重みを感じたと話します。そして、その後に転属した精神科病棟でも、患者の心に沿う大切さを再認識することに。

「多くの患者は部屋の外に出られない状態でしたが、歌の好きな女性患者が『外で歌いたい』と言うので、私が夜勤のとき、ほかの患者とともに中庭に出て皆で歌を歌ったことがあります。皆、自由で楽しそうでした」

何度か歌の会を開催した後、婦長に見つかり、強く叱責されたといいますが、「でも問題や事故は何にもありませんでした。楽しい気分でいるときには、変な行動なんて出ないものです」。

自由を妨げるのは本来の看護ではない。その想いは終生、胸に刻まれることとなりました。

社会の枠に収まらず 先の未来を見据えて

その後、いくつかの医療機関を勤務の後、33歳で京都・丹後中央病院附属准看護婦養成所の教務主任に就任。このときの心境をこう語ります。

「私は先天的に右脚が悪くて走り回るような仕事はできません。でも一見健康そうに見えるから、人にはなかなかわかってもらえません。障がいのある人は皆こうした不自由を感じながら乗り越えています。看護する者はそこをわかるようでなければ。じゃあ、私自身はどうすればいいか。脚が悪く、夜勤を何回もこなすことは難しい。それなら生涯看護婦として働くために管理的な仕事ができるようにならなければいけない。そのためにもっと勉強しよう、そう思いました」

3年間、教務主任を務めた後、さらなる学びと実践のために36歳(1967年)で京都南病院に就職。当時から地域医療に積極的だった同病院で、細井さんは看護職員の受け持ち制や基準看護認可の書類作成など、新たな試みに精力的に取り組みます。

こうした動きに当初、看護婦らは反発したといいますが、将来のために今何が必要かを主軸に、何事にも率先して取り組む細井さんの姿に、やがて周囲の態度は軟化。翌年に総婦長となった細井さんは1972年、全国の民間病院に先駆けて訪問看護をスタートさせました。

「制度や前例がなかった時代なので滞在時間の割り出しなど、すべてが手探り。費用も病院もちでした。でも『あと10年もすれば、これは当たり前の景色になる』と信じて取り組みました」

訪問先では清拭、食事介助、排泄の処理、寝間着の交換、水分補給など必要な看護を提供。最初は訪問看護を嫌がっていたご家族も徐々に好意的になり、老人医療費が無料だった時代にあって『医者が来るより値打ちがある』と車代500円を払ってくれるようになったといいます。

こうした新しいことへの取り組みとともに、学びの意欲が衰えないのも細井さんのすごいところ。総婦長として勤務する傍ら49歳で佛教大学通信教育課程文学部国文学科に入学。さらに卒業後、再び同大学社会福祉学科で学び、53歳の卒業時には「医療と福祉の統合」という、その後の介護保険の世界を暗示する卒業論文を書くなど、福祉への見識を深めていきます。

無限の可能性をもつ 介護の世界に魅力を感じて

さらに57歳(1989年)で京都初の老健施設「ぬくもりの里」が設立されると、60歳の定年以降も同施設の副施設長兼相談員となりました。

当時、同施設は開設1年目で利用者の6割以上が80歳以上、認知症のある人が半数を超えていました。そのケアにあたる介護職員を細井さんは「ライフエイド」と名付け、看護師と色違いの専用キャップとユニフォームを導入。一人につき3~4人の高齢者を受け持つようにしたほか、毎月カンファレンスを開くなどして介護のスキル向上の土壌づくりを行っていきました。

「その頃、地域の人たちは老人問題に関心がなく、家の近くに年寄りの施設ができたら環境が悪くなるなどと言われたこともあります。でも、これからますます子どもが減り、高齢者が増え、介護が必要な時代になることは私のなかでは明確でした。それは敗戦の日にすでに予見できたはず。歩みを止めるわけにはいきません」

現在の職場「山城ぬくもりの里」は、こうした想いのもと、2001年に開設。施設長となった細井さんは身体拘束ゼロの介護に取り組み、顧問となった今もその理念は引き継がれています。

「私が白衣を脱いで介護の世界に行ったのは、介護のほうが本当の看護だと思ったからです。そう確信させてくれたのが、白澤政和教授(国際医療福祉大学大学院)の言葉でした。医療には限界があるけれど、介護はその人の生活の質を高めるために限りなく力量を発揮することができる。そして、その人が亡くなった後もご縁が続き、そのご家族の介護と向き合うこともある。それが介護職の魅力だと白澤先生はおっしゃいました。私自身、この言葉が大きな後押しとなって福祉の勉強をし、今に至ります」

その上で今の介護業界についてこうも語ります。「高齢者の命に対する社会のもてなし方は、その国の文化を象徴するものの一つです。人生100年時代を迎え、今や100年先が予測できる時代になりました。もっと先を見つめて、地球全体を考えなければならないと思います。90歳を超えた私も、これまでの出会いを糧に、医療や介護の現場で見てきた喜びや感動を伝えることを通して、その責務を担っていると思っています」

この言葉に、生涯現役で生きがいをもって働くための秘訣があると感じました。

撮影=高夏数弥/取材・文=冨部志保子