キャリアアップ

介護現場をとりまくハラスメント対策 その1 ご利用者からのハラスメント

介護の現場に必要な「革新」や「確信」や 「核心」をその分野の専門家に伺います。

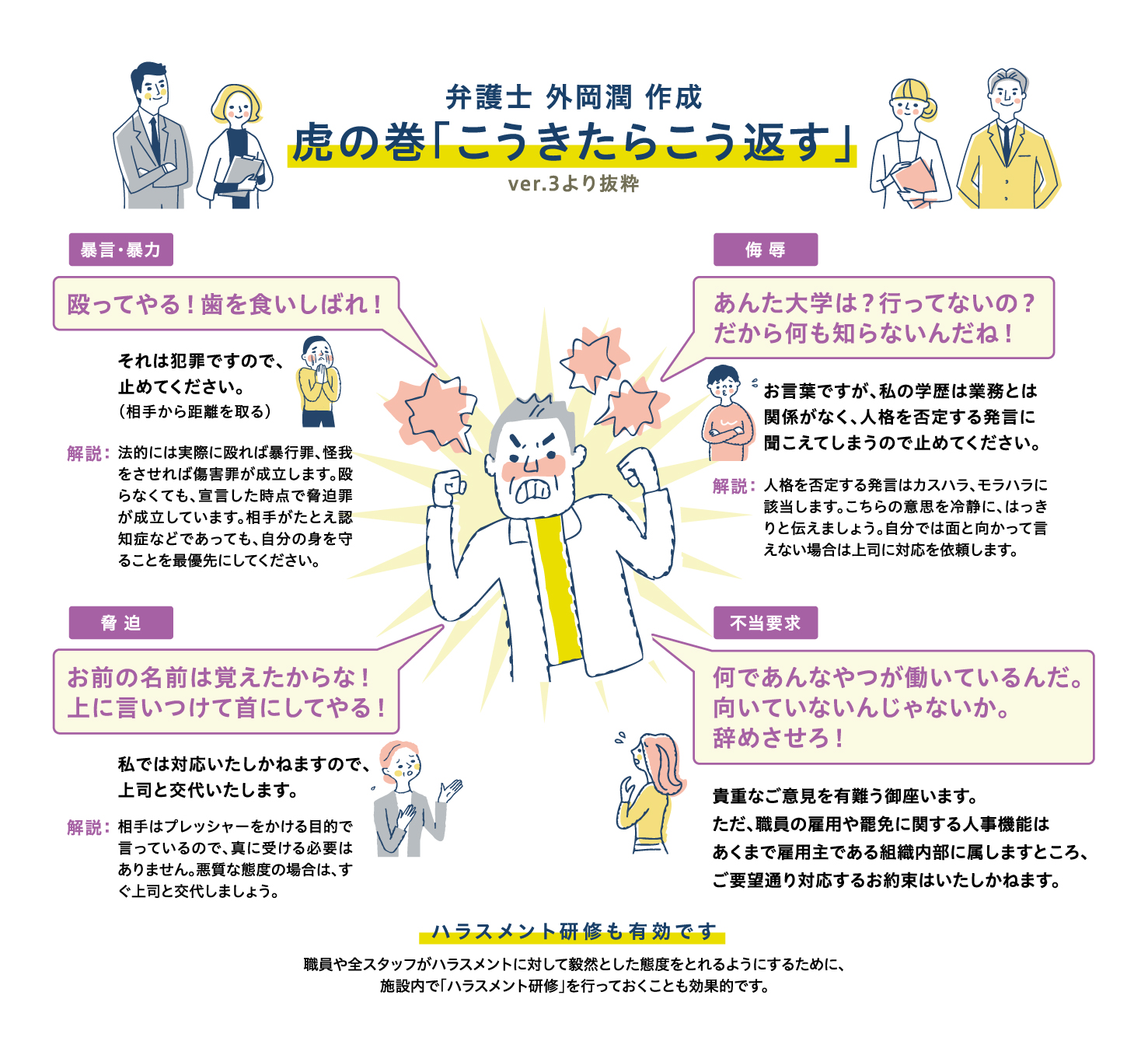

認知症で責任能力は問えなくても犯罪としては成立する

介護の現場でのご利用者からのハラスメントを考えるうえで避けて通れないのが認知症の問題です。ハラスメントを行っている本人に自覚がないので手の打ちようがなく、福祉の精神から追い出すわけにも、他の施設に押し付けるわけにもいかないというのがよくあるケースです。しかこれでは、職員のストレスは溜まるばかりで離職にもつながりかねません。

ここで弁護士の立場からお伝えしたいのは、「責任能力がない」イコール「犯罪にならない」ではない、ということです。暴力や度の過ぎた暴言は犯罪ですから、受けた側はきっぱりと拒否し、訴える権利があります。そして責任能力が問えるかどうかの判断の一つが「ことばのキャッチボールができるかどうか」ということです。これができれば、ていねいにやめてほしいことを伝え、キャッチボールが無理であれば、精神的なケアもできる病院などに移っていただくことも考えないとなりません。

いずれにしろ、「仕方ない」とあきらめてしまわずに、今、どんなことが起きていて、職員が心身にどのようなダメージを受けているのかを明らかにし、施設の職員や管理者、経営者で情報共有することが大切です。

外部の第三者が介入することで好転する場合もある

私の弁護士事務所に相談にいらっしゃる方の多くが、ご利用者からのハラスメントで職員が疲弊してしまい、どうしようもなくなってから行動を起こしています。こうなってしまってからでは遅いので、まずは施設内に相談窓口を作ることをお勧めします。そして解決がつかない場合は、できるだけ早く外部の専門家に相談してみてください。私の経験からも、「弁護士」という肩書きをもった人間が間に入ることで、ご利用者も少し身構えて、納得して話を聞いたり、態度を改めてくださることがあります。

これはご利用者のご家族からのハラスメントにも当てはまることです。「うちの親だけを特別にケアしてほしい」「虐待しているのではないか」など、どう考えても理不尽なクレームをいってきた場合には、きっぱりと反論すべきですが、穏やかに説得しても聞き入れてもらえない場合は、外部の第三者を入れて話し合うのが得策です。

看取りの後にご利用者のご家族からハラスメントを受ける場合もあるでしょう。必要以上に時間をとられることがないように、あらかじめ、何をハラスメントとするかの一線を決めておくことも重要です。

入居契約書のハラスメントに関する項目を確認する

ご利用者からのハラスメントは職員だけでなく、他のご利用者に及ぶことがあり、この点でも施設の経営を脅かします。こうしたハラスメント対策の一つが、契約書にハラスメント要項もしっかりと書き込んでおくことです。契約書が古かったり、使い回しをしていて、「入居者が、他入居者や職員に対する迷惑行為があった場合は契約解除」など、ハラスメントについての記述がないようなら、この機会に見直しを行うとよいでしょう。発生したトラブルを教訓にして、契約に追記をしておくことも大切です。

ご利用者のご家族に対しても、終末期の迎え方など、こちらからの相談には必ず応じてもらえるように契約書に明記しておけば、連絡が取れずに看取りのときに困ってしまうなどのトラブルも避けることができます。 「契約書に書かれていることが、その施設のルール」です。