福祉施設SX

第 4 回 レクリエーションの 舞台裏 大道芸・浪曲

日々の暮らしにささやかな楽しみや 刺激をもたらすレクリエーション。

今回は、笑いや語りを通じて高齢者に寄り添う 3名の表現者に取材しました。

それぞれの芸と人生が交わる 舞台裏をのぞいてみませんか。

「笑い」と「驚き」で ほどける日常。 大道芸人が届ける “楽しむ力”

「関西の笑い」との出会いから

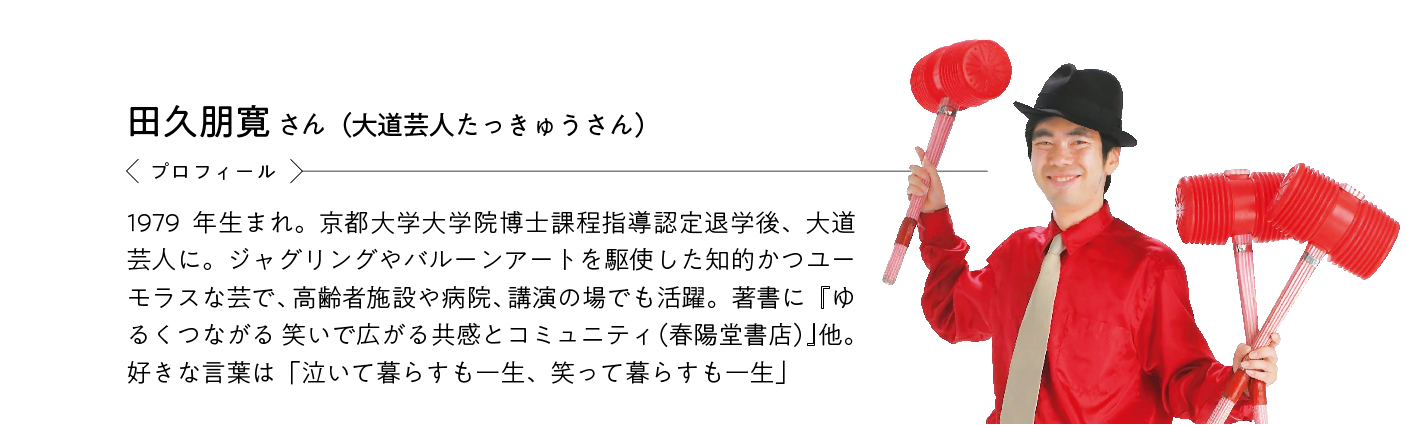

京都大学卒業後、「大道芸人たっきゅうさん」としての道を選んだ田久朋寛さん。そのきっかけは、浪人生時代にテレビ番組で観たジャグリングでした。ジャグリングとは、大道芸やサーカスなどで見られる「道具を巧みに操る」芸のこと。

「単純に面白そうだなと思いました。あとは関西の“ベタな笑い”文化に衝撃を受けて、笑いを分析したくなったんです」

そこで大学ではジャグリングサークルに所属。観客との掛け合いや失敗を笑いに変える即興性に魅了され、ジャグリングを取り入れたコメディをやりたいという想いで現在まで来たと話します。

大学卒業後、路上ライブを経て、現在は病院や高齢者施設への訪問パフォーマンスが活動の中心となっています。

響かせるのは共感と空気感

「最初は小児科病棟でのパフォーマンスが出発点でしたが、高齢者へのニーズが高いことに気づき、11年前から高齢者施設や高齢者大学などでパフォーマンスや講演をするようになりました」

なかでも中高年向けに実践するのが、「ユーモアセラピー」。ジャグリングや、笑いと体操をミックスした「笑いヨガ」、そして「笑いと健康」に関するレクチャーを組み合わせたプログラムです。

「笑っていれば病気にならない、とは言えませんが、笑うことでこころが緩み、人間関係が豊かになるのは事実。健康の三本柱〝からだ・こころ・人とのつながり〟において笑いが果たす役割は大きいことを伝えたいですね」

その想いから、京都の保健福祉センターと協議を重ねてつくり上げたのが「山科わっはっは体操」。口腔ケアに必要な動作を楽しく行えることを目標としたこの体操は、笑いとオーラルフレイル予防を結びつけたユニークな取り組みとして注目されています。

“笑える失敗”は成長のもと

高齢者向けのパフォーマンスでは、ゆったり楽しめる構成に切り替え、反応を強く求める演出は控えているという、たっきゅうさん。

「ただし、空気感を共有するため、一人ひとりの手もとに鈴を用意して、面白かったらチリンと鳴らしてもらうなど、無理のない方法で反応をもらっています」

印象に残るのは、終演後、車椅子のご入居者から「今日楽しかったよ」と声をかけられたこと。

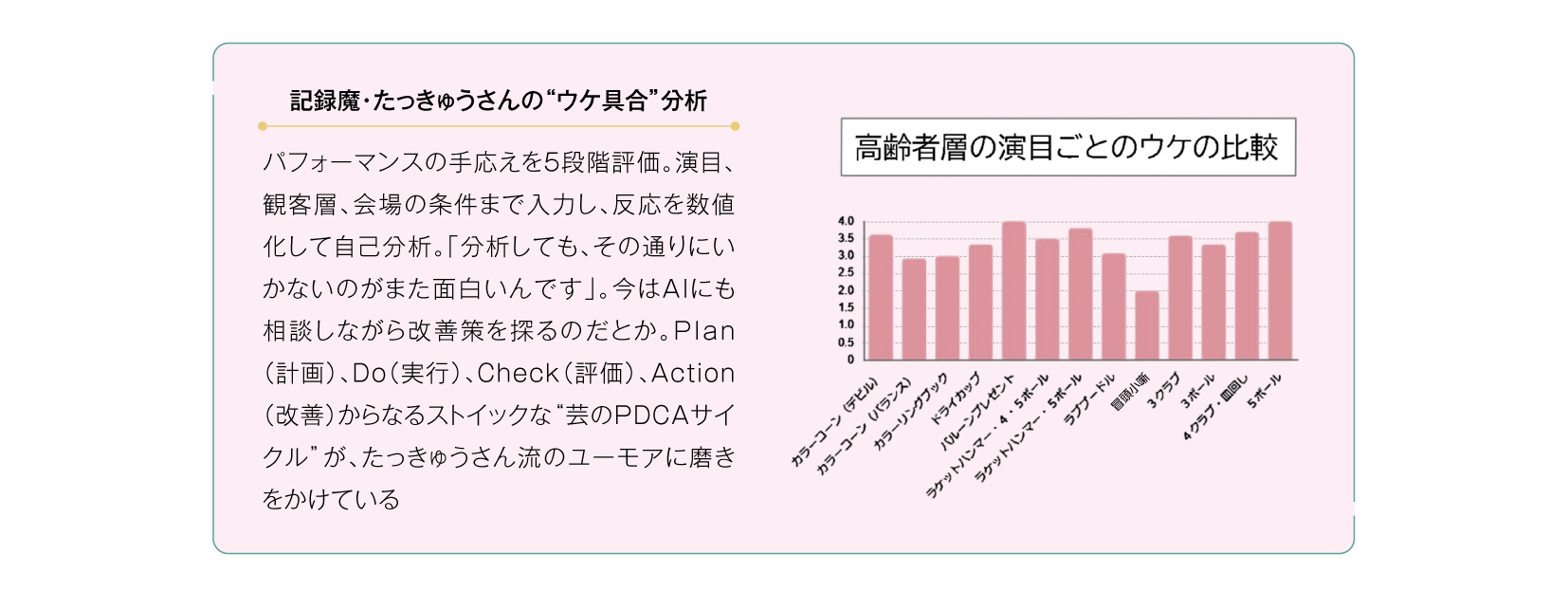

「高齢者は反応が薄いことが多いからこそ、逆に、ほんの一言で救われることもあります。この一件以来、喜んでもらえた確信がもてなくても、何かが届いていると信じるようにしています」 そして、終わってからはその日の内容を記録して分析。5段階評価で記入できる自分専用のグーグルフォームも自作したのだとか。

「やっぱり分析が好きなんですね。あまり気にしすぎるのもどうかとは思いますけど。失敗しても、後から笑い話にできれば芸の糧ですから」

笑いと驚きで、誰かの日常にそっと寄り添う。たっきゅうさんの舞台は、これからも続きます。

介護の現場で育まれた、語りの力

語りの土台は介護の現場

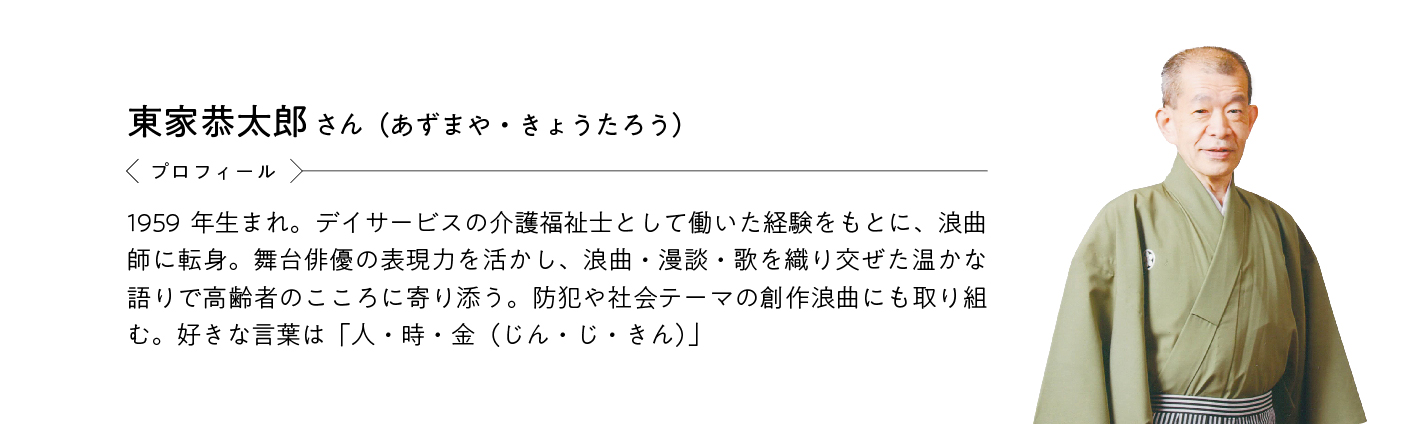

東家恭太郎さんの芸には、デイサービスで介護福祉士として働いた経験が根づいています。

「当時、職員として週に何度も漫談をしていました。なかには認知症の方もおられますから、集中力が1時間も続きません。でも一人ひとりの顔を見ながら話すと、わりあい聞いてくれるんです」

浪曲との出会いは30代の頃。好きで聞いていた「あきれたぼういず」という音楽ギャググループの歌が、浪曲界のスター・広沢虎造の技術に基づいていると知り、興味をもったのがきっかけです。また、介護職に就く前に取り組んでいた芝居の経験が活かせるとの直感もありました。

「浪曲師と三味線弾きの掛け合いは、即興のセッション。まるで一人ミュージカルのようだと感じました」

通じ合う語りを目指して

現在は浅草木馬亭などの寄席に出演するほか、高齢者施設にも足を運び、口演を披露。その際は、最初に漫談を入れて場をほぐし、「清水次郎長伝」や「壺坂霊験記」など馴染みのある演題を選ぶそうです。

「先日も、都内のデイサービスで『清水次郎長伝』をやりました。すると参加していた百歳近い男性が聞き入ってくださり、帰宅後に『浪曲を流して』と家族に頼んだそうです。懐かしい記憶に届いたんだと思うと嬉しいですね」

ご利用者個々に向き合ってきた経験から、「この方は認知症だから伝わらないと思わず、信じて語ること」を大切にしていると話します。

「相手を信頼しないと、こちらの話は届きません。話芸とは、まずこころを通わせること。これは私自身が介護の現場で教わったことです」

出会った人と過ごす時間こそ、人生で一番大切なもの。そう語る恭太郎さんは、今日も人と人の間に話芸で橋をかけています。

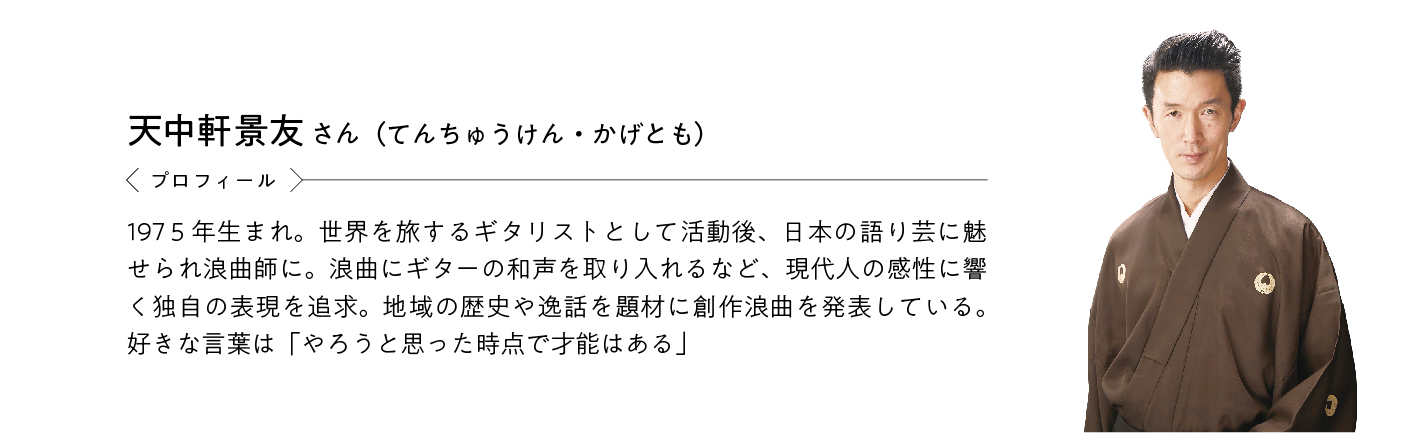

放浪と音楽が導く、浪曲の可能性

放浪の果てに出会った語り芸

天中軒景友さんは、語り芸を通じて〝こころの旅〟を届ける語り手です。幼少期から物語づくりに魅了され、世界を放浪しながらギターを手に各地で演奏。その後、日本文化の源流に触れるなかで語りと音楽を融合させた浪曲に出会い、浪曲師の道へと進みました。現在は浪曲にギターの和声を加えるなど独自の表現を追求しつつ、地域の歴史や逸話を題材としたオリジナル演題を創作。高齢者施設でも定期的に口演を行っています。

伝統を現代に、そして未来へ

「浪曲って、90代の方にはまだ耳馴染みがあるんです。例えば、『清水次郎長伝』という演題は、かつてラジオで聞いていたという方もいて、終演後に『続きが聞きたい』と声をかけられることもあります」

一席披露した後はギターの弾き語りも。選曲は懐かしい歌謡曲やフォークソングが中心です。

「浪曲で30分かけて届ける物語を、ギターでは数分で感情に効かせることができる。反応が直接的で、皆さんの表情が緩むのがわかります」

そう話す景友さんの原点にあるのは、「しんどい経験を無駄にしたくない」という想いです。

「辛いことを経験して社会や他者を斜に構えて見るようになると、せっかくの経験が台無しになってしまいます。そうならないためにも、経験を物語として昇華させたいと思っています」

そうしてできあがった独自の演題の一つが、ギターサウンドを取り入れたオリジナルの浪曲「人斬り以蔵」。幕末4大人斬りの一人、岡田以蔵を調べ、その生涯を描いた物語です。

「これからも、自分の海外での経験を浪曲に仕立てて物語りたいなど様々な夢をもっています」 現代にアップデートされた伝統は、これからも幅広い世代のこころに届いていくことでしょう。

取材・文=冨部志保子