福祉施設SX

第16回 茨城県 社会福祉法人 征峯会 特養 しらとりデイサービス

社会福祉法人 征峯会 特養 しらとりデイサービス

1986年法人設立。地域に開かれた家庭的な“施設らしくない施設づくり”を基本に、障がい者と高齢者の福祉サービスに取り組む。特養しらとりは2005年の開設後、2009年に現在の場所に新築移転。南国のリゾートホテルをイメージした建物で、まごころを込めたケアを提供している

非言語の信頼関係を、

手のひらから

ふれることが信頼を育む

茨城県筑西市にある特養しらとりデイサービスでは、認知症高齢者の周辺症状への対応にタッチケア(ふれるケア)を取り入れています。

「従来の支援だけでは、私たちの理念『最高の笑顔をあなたに』を届けきれない。そう感じたのが出発点です」と語るのは、施設長の吉田 斉さん。注目したのが、法人内の障がい者部門が先行導入していたタッチケアでした。

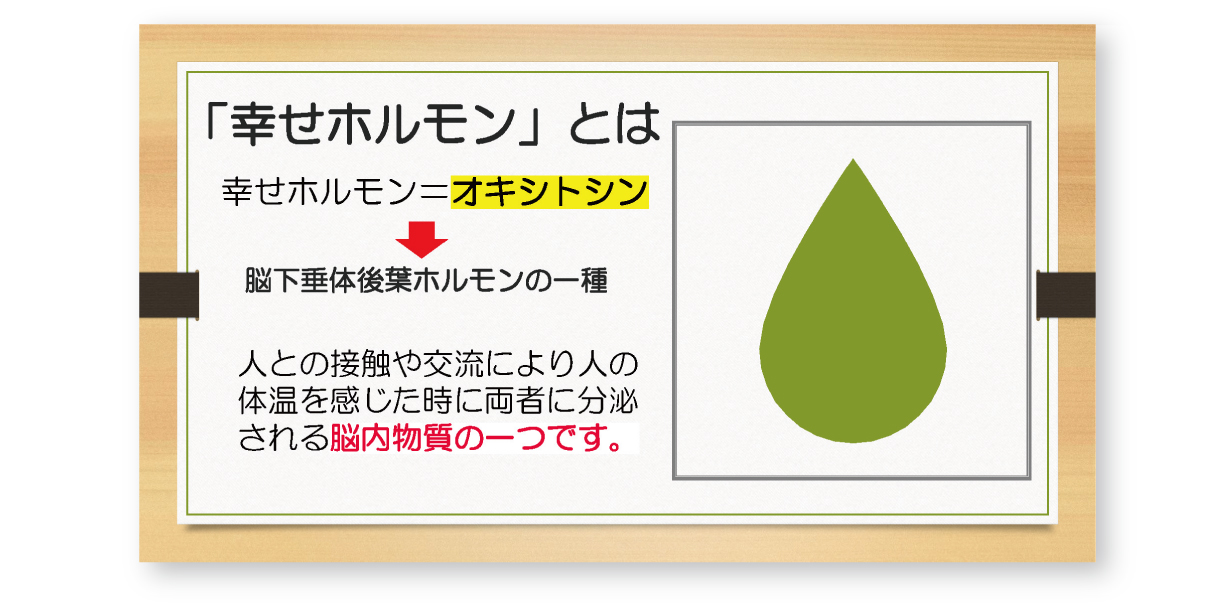

「桜美林大学・山口 創教授の研究を通して、人は一生のうち、老年期にとりわけスキンシップを必要としており、ふれることで分泌されるオキシトシンが安心感や信頼関係の構築に有効だと実証されていることを知りました。また、タッチケアの採用が虐待防止や職員との関係改善につながることも採用するきっかけでした」

吉田さん自身も日本福祉タッチケア協会の認定資格(3級)を取得し、職員とともに実践。

「特別な道具は不要で、肩や背中を手のひらでやさしくさするだけ。これは作業ではなく、関係 を築く行為だと実感しました」と話します。

ICTの活用で生まれる 寄り添う時間

導入以降、しらとりではご利用者の帰宅願望や不穏な言動が和らぎ、レクリエーションや交流の輪が広がっていきました。職員も施術のタイミングを個別に見極め、ご利用者に無理なく自然に寄り添う姿勢を意識するようになったといいます。

「タッチケアは、関わることそのものの価値を思い出させてくれます。伝えたいのは“あなたは一人じゃない”というメッセージです」と吉田さん。

また、DX化が進むなかで直接支援を通じて職員が人と向き合う喜びを再認識するきっかけにもなっていると語ります。

「私たち職員は、無意識のうちに仕事が作業になり、ご利用者と縦の関係をつくってしまうことがあります。タッチケアはそれを見直し、人の役に立ちたいと思って入職したときの気持ちを思い出させてくれるのです」

今後はご家族にもタッチケアの体験機会を広げ、在宅ケアにもつなげていきたいと話します。

❶「施設」というイメージを払拭した、南国リゾート風の明るく開放感のある特養しらとりのロビー ❷ 創設当初から、職員のユニフォームは年間を通してアロハシャツ。「地域でも、しらとり=アロハシャツは定着しています」と吉田さん ❸ 職員とご利用者の関係を良好にし、それによって認知症の周辺症状を緩和、心身の調和をサポートするという効果が期待されるタッチケア ❹ 障がいのある方が描いたアート作品が華やぎを添える施設内。今年からユニフォームのアロハシャツにも障がい者アートが採用される

❶「施設」というイメージを払拭した、南国リゾート風の明るく開放感のある特養しらとりのロビー ❷ 創設当初から、職員のユニフォームは年間を通してアロハシャツ。「地域でも、しらとり=アロハシャツは定着しています」と吉田さん ❸ 職員とご利用者の関係を良好にし、それによって認知症の周辺症状を緩和、心身の調和をサポートするという効果が期待されるタッチケア ❹ 障がいのある方が描いたアート作品が華やぎを添える施設内。今年からユニフォームのアロハシャツにも障がい者アートが採用される

ふれることで、こころがほどける―。 「幸せホルモン大作戦」と名づけられたタッチケアの実践は、非言語的な関わりを通じて、 安心と信頼をゆっくりと育みます。 しらとりの現場で育まれた、小さな奇跡の積み重ねをご紹介します。

■ 幸せホルモン =オキシトシン

オキシトシンは、信頼感や安心感を生み、心の安定に深く関わる物質として注目されています。日々のケアのなかで自然に分泌を促すことで、ご利用者だけでなく関わる職員にも穏やかな変化が現れることが知られています

▼

■ 導入の背景とねらい

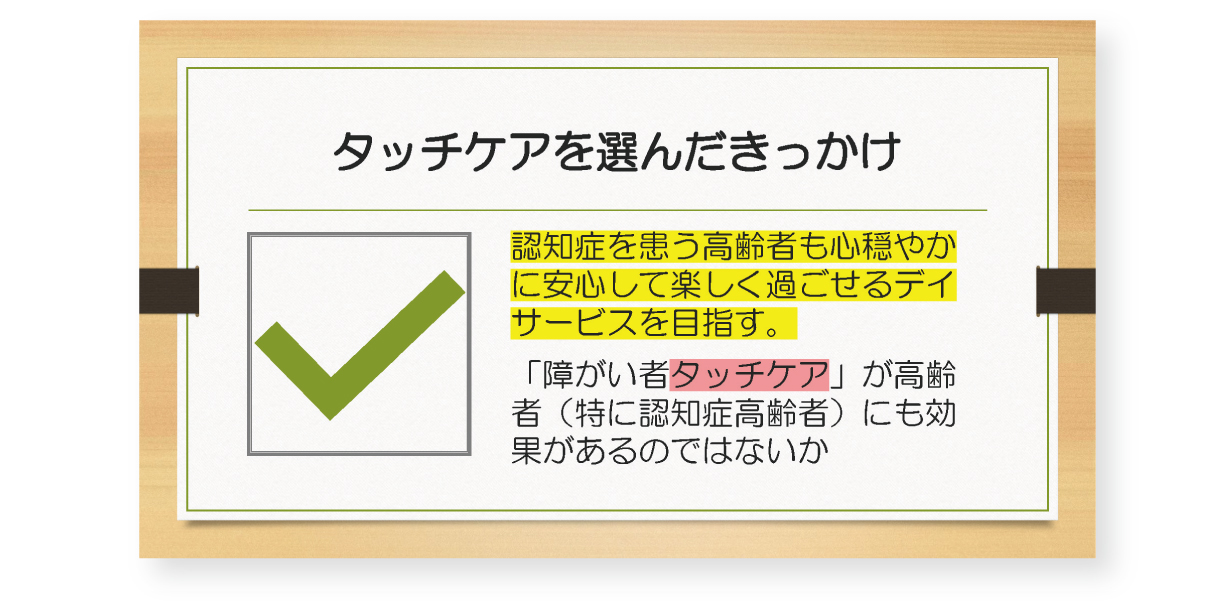

しらとりがタッチケアに着目したのは、「認知症高齢者も安心して楽しめる居場所をつくりたい」という想いから。障がい者領域で効果が認められていた手法を高齢者介護に応用し、「薬に頼らない穏やかな時間」をつくる手段として模索が始まりました

▼

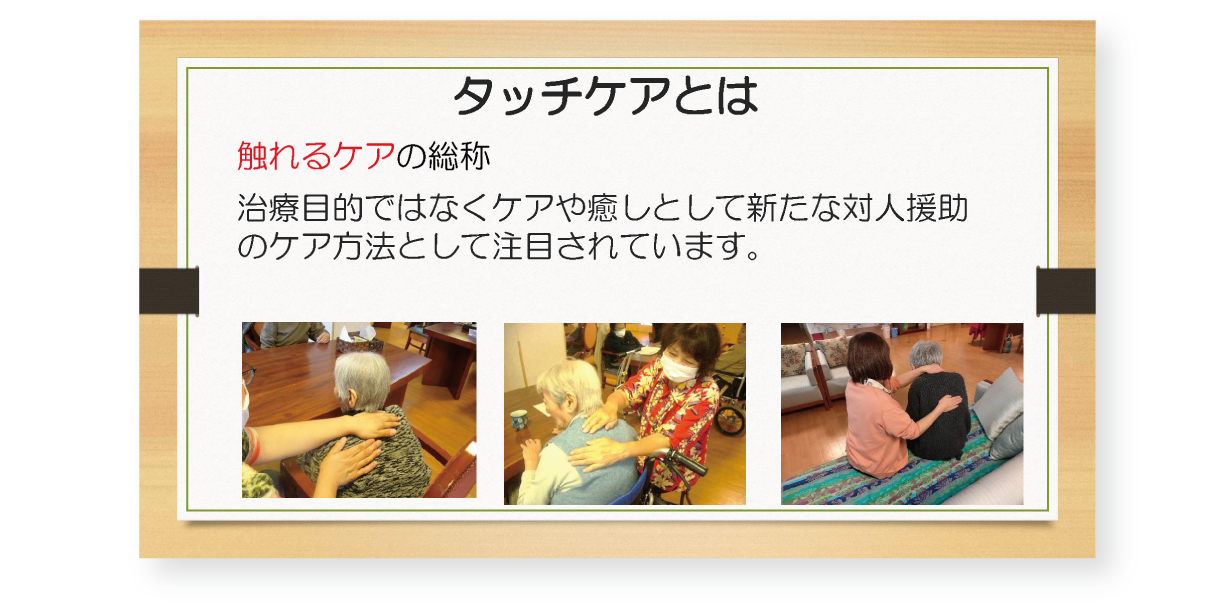

■ やさしく「ふれる」 ケアのかたち

所定の研修を受けた職員が、ご利用者の体に手のひらをやさしくあて、なでたりさすったりして実施します。時間は厳密に決めず、レク中や送迎中など落ち着かない状態でも、いつでもどこでも自然に寄り添うように、タッチケアを行っています

▼

■ ご本人にも 職員にも届く変化

日々のケアにタッチケアを取り入れることで、ご利用者との心の距離が縮まり、穏やかな関係が生まれます。施術者にとっても改めて「ふれること」の意味を見つめ直し、寄り添う気持ちを取り戻す機会になっています

▼

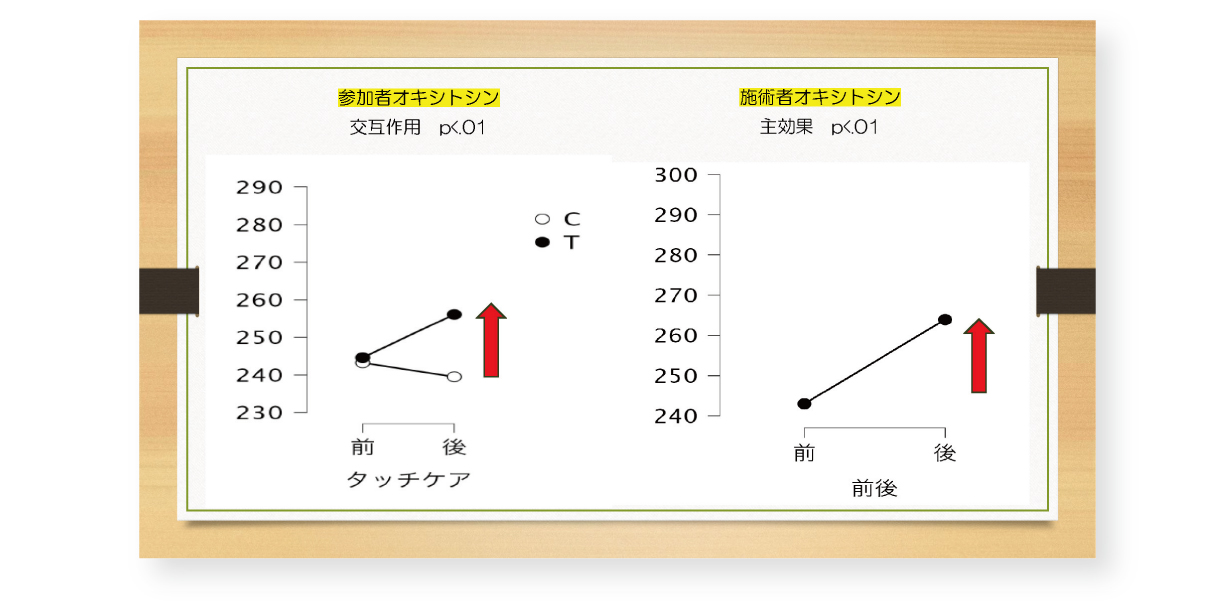

■ 幸せホルモンの 実証試験

タッチケアの実施により、ご利用者と職員双方にオキシトシンの有意な増加が見られました。加えて、「親しさ」や「好意」「心理的距離」など対人関係に関する指標も改善。こうしたデータに裏打ちされた安心感が、日々のケアのなかで実感され、ご利用者との関係性の変化にもつながっています

ご利用者の背中に手を添える、手を握る、 そんな日常のふれあいが信頼関係を深めるケアになる。 特養しらとりでタッチケアを実践してきた小林優希さんに、 現場での手応えについてお話をうかがいました。

ふれあいの積み重ねが 変えた、忘れられない瞬間

「タッチケアは特別な技術ではなく、想いを伝える手段です」

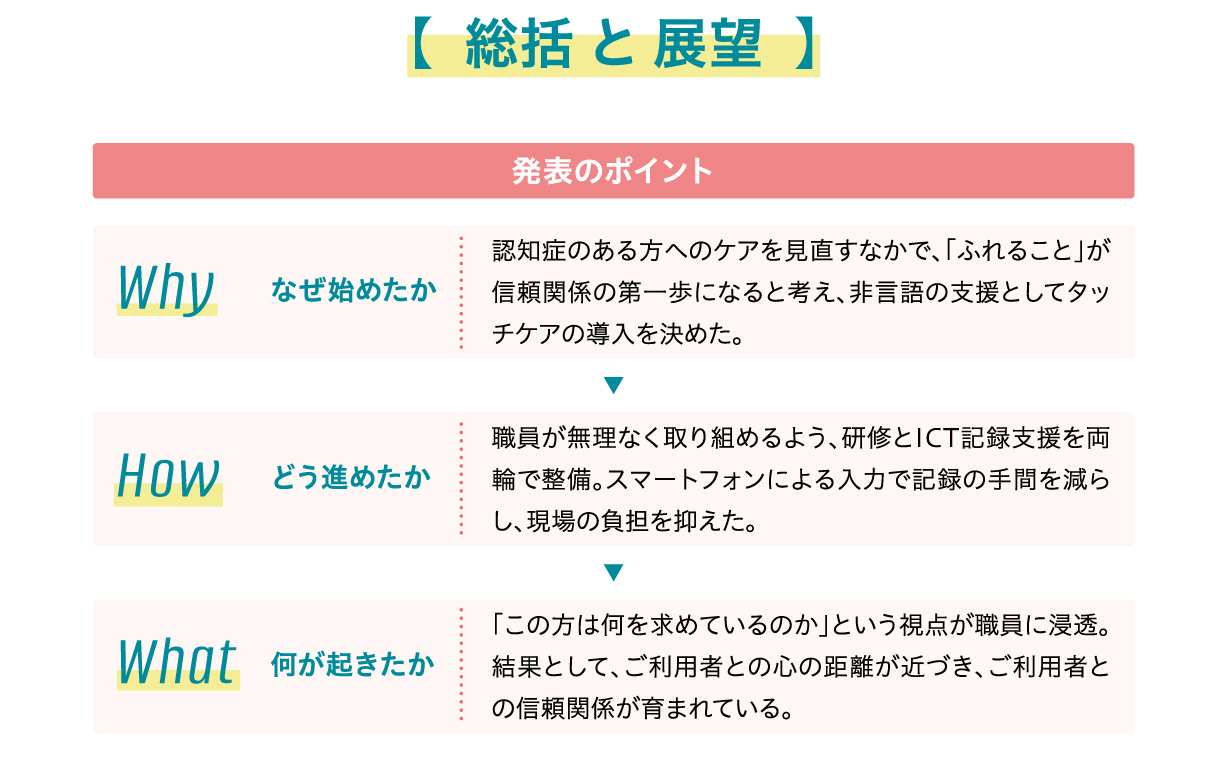

そう語るのは、生活相談員として実践を見守ってきた小林優希さん。印象に残っているのは、トイレや入浴の介助に強い不安を感じていた女性ご利用者との関わりです。

「その方は認知症の影響で状況がつかみにくく、介助に入ると強い緊張が表れていました」

そこで職員は、介助の前にタッチケアを行い、穏やかな空気づくりを意識。施術を続けるうちにご本人の表情は和らぎ、ある日、職員の顔をじっと見つめ、話に耳を傾けてくれるようになったといいます。

「手をふれる温かさから警戒心や緊張感が緩和され、笑顔で職員の手を取って、一緒に浴室やトイレに行ってくださるようになりました。忘れられない瞬間でした」

関係の出発点を“ふれること”に置くことで、ご利用者の心の扉が開いていく―。その実感が、現場に静かに広がっていきました。

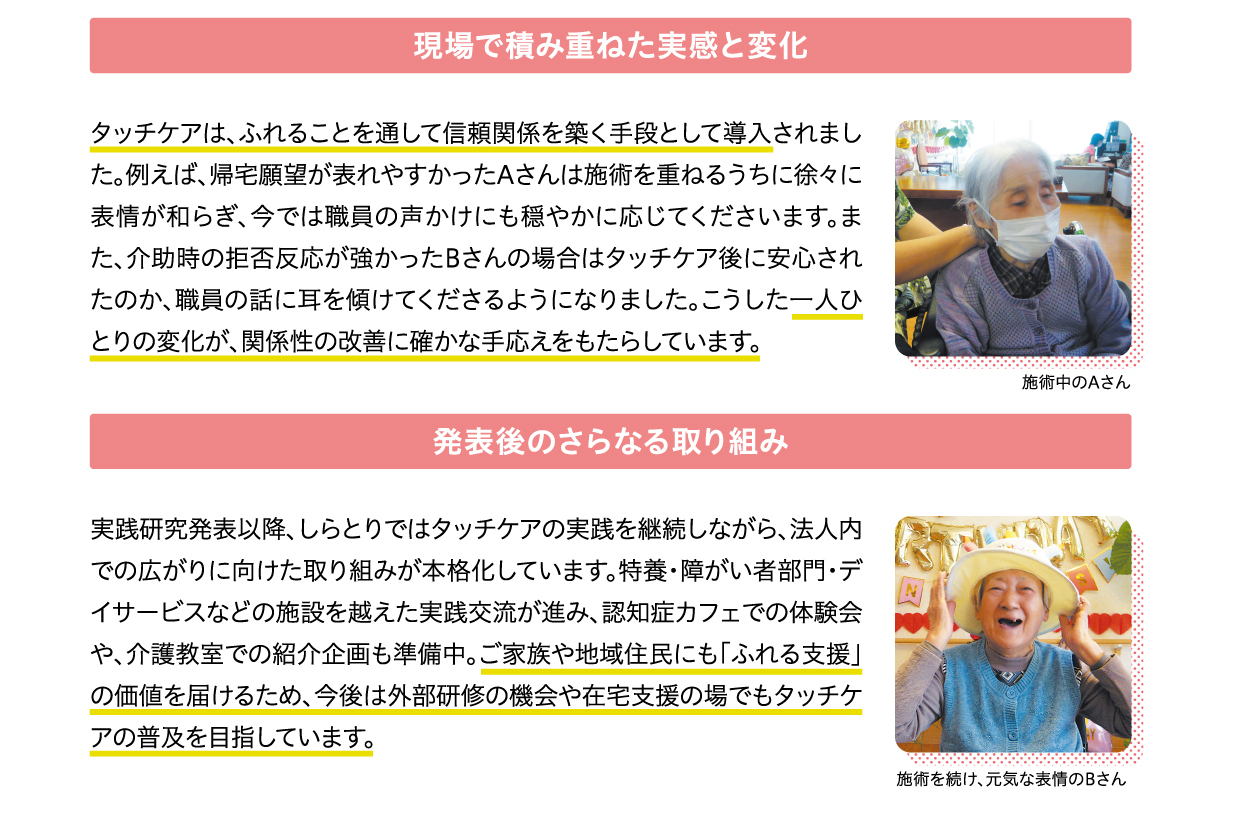

喜びは職員にも広がり 地域へつながっていく

変化を感じたのは施術を受けるご本人だけではありません。先の女性ご利用者のご主人は、タッチケアの様子を見てこう話したそうです。

「自分の妻のように認知症になっている方や、そのご家族にもこのケアの効果を知ってほしい。だから、うちの妻のことを例に出して、多くの方に伝えてもらって構いません」 その言葉に胸を打たれたという小林さん。

「ご主人がそうおっしゃったのは、職員と奥様の間に少しずつ信頼が育っている様子を感じてくださったからだと思います。だからこそ、同じような想いをしているほかのご家族にも伝えてほしいと願われたのではないでしょうか」

この経験は、職員にとって自分たちの関わりがご本人だけでなくご家族にも届いていることを実感し、「日々のケアに意味がある」と確かめ直すよい機会となりました。

「タッチケアは誰でも無理なく始められるケアで、ご利用者の表情が和らぐたび、私たちも力をもらっています。これからも、この温かな輪を広げていきたいと思っています」

社会福祉法人 征峯会 特養 しらとりデイサービス

●茨城県筑西市上平塚590-1 ●tel. 0296-28-1277 ●入居定員: 80名 ●seihoukai-group.jp

撮影=池田英樹 写真提供=社会福祉法人 征峯会 取材・文=冨部志保子