こころとからだ

Vol.11 花粉症対策

日本気象協会の発表によると、今年のスギ花粉は2月中旬くらいから飛散し始め、飛散量は例年の2倍になる予想です。

花粉症ではない人でも症状が出る可能性があります。不快な症状に悩まされないための予防法を知っておきましょう。

今年のスギ花粉の飛散量は全国的にやや多く、特に北陸、東海、近畿、中国、四国、九州地方では例年比が高くなっています。これまで花粉症とは無縁だった人も、症状が出る可能性は十分にあると考えられます。

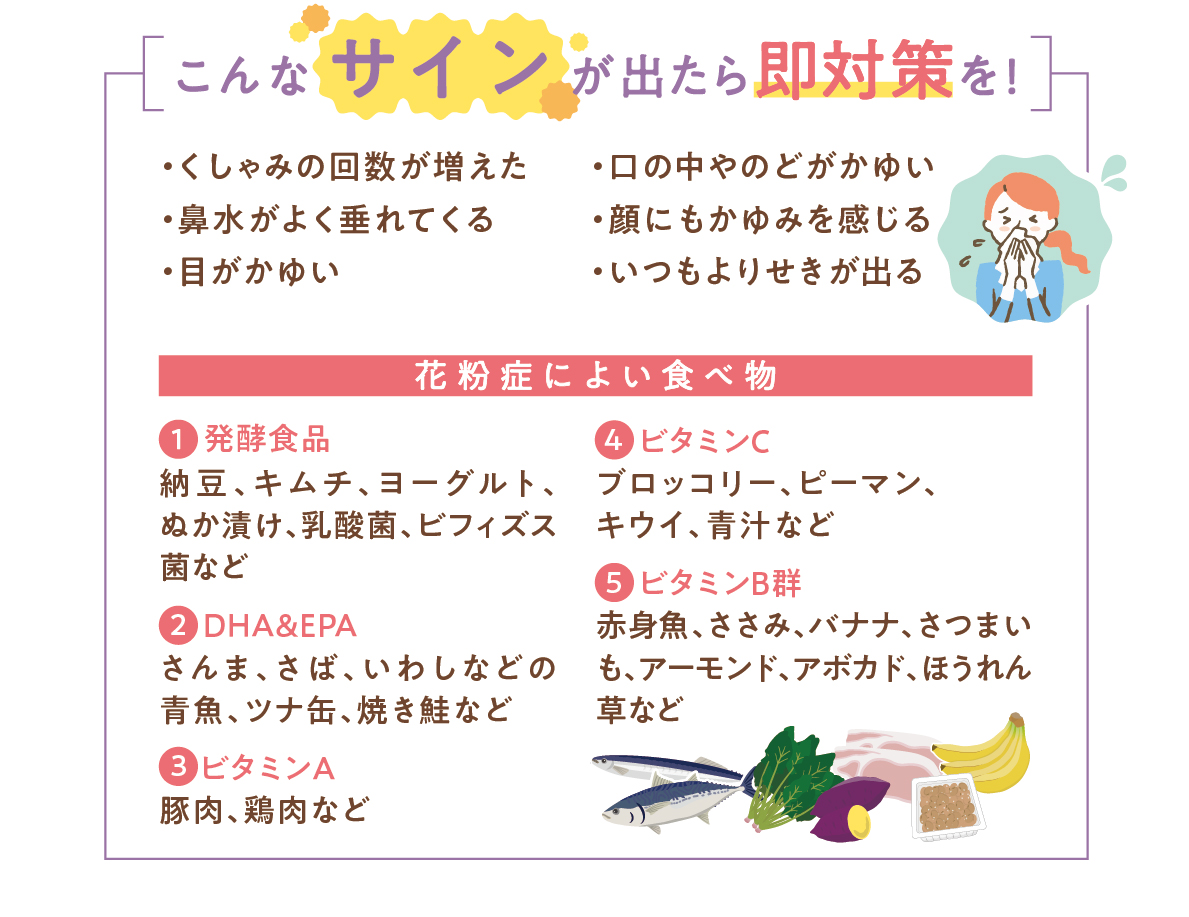

花粉症というと、くしゃみ、鼻水、目のかゆみといった症状が代表的ですが、他にも頭痛、発熱(微熱)、倦怠感、不眠、下痢、イライラ感、胃腸障害や食欲不振などの症状、重症化すると呼吸困難やかゆみによる肌荒れも引き起こされます。

こうした花粉症の辛い症状をこじらせないための秘訣は「早めの対策」しかありません。毎年花粉症に悩まされている人は、花粉飛散期の1~2週間前から薬を飲みはじめましょう。最近は24時間効果が続いて眠くなりにくい抗ヒスタミン薬などが市販されているので、上手に活用してください。また漢方薬では「小青竜湯」が効き目を発揮してくれます。いずれも花粉の時期が終わるまで、毎日継続的に服用することがポイントです。

日常生活では「花粉を吸わない・つけない・持ち込まない」工夫が必要です。外出時にはマスクやゴーグル、花粉がつきにくい衣服を身につけ、帰宅後は入室前に花粉を払ってから浴室へ行き、うがいとともにシャワーを浴びましょう。室内には空気清浄機と加湿器を設置しておけば、万全な対策となります。

さらに、花粉によるさまざまな不快症状を発現しにくくするためには、免疫力をアップする必要があります。腸内細菌を活性化して免疫力を上げる食物繊維、発酵食品、ビタミンC、症状緩和が期待できるDHAやEPA、粘膜の健康維持に役立つビタミンAやビタミンB群などを含む食べ物の摂取を心がけるとよいでしょう。

花粉症の初期症状は、新型コロナやインフルエンザなどの感染症とよく似ています。特に花粉症が悪化すると、鼻やのどに炎症が起きて粘膜が過敏になるため、感染症の罹患リスクが高くなりがちです。自身と周囲の人のために、ぜひ早めの対策を心がけてください。

取材・文=和場まさみ