福祉施設SX

高齢者施設における 災害時BCP

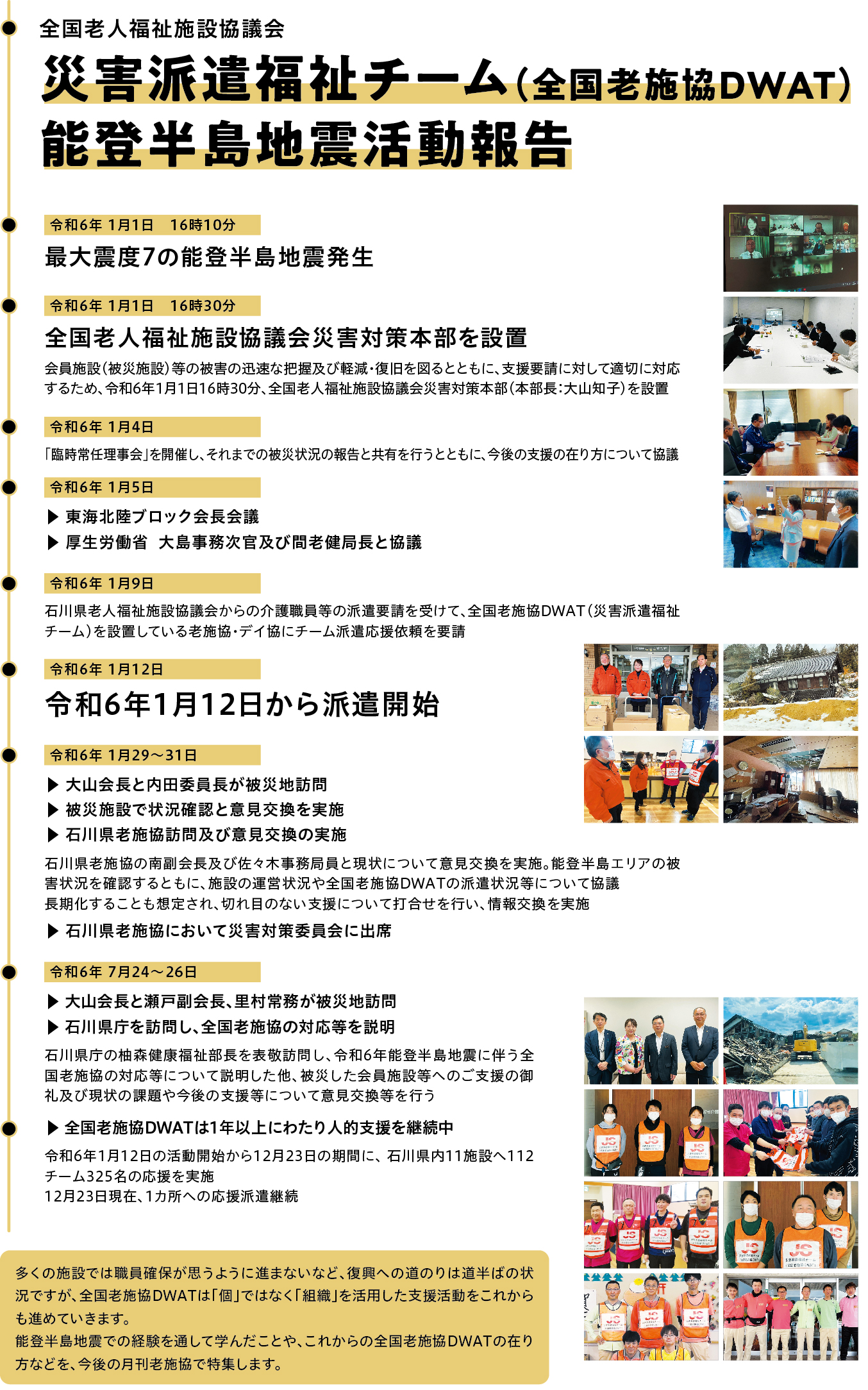

令和6年能登半島地震ではインフラの復旧がなかなか進まず、それが被害を増大させることにつながりました。総務省消防庁ではこの教訓を踏まえて、地域防災計画を改定する際に参考となる基準を見直し、災害時に必要な食品などの備蓄についても「最低3日間分、推奨1週間分」と明記しました。

このように能登半島地震を契機とした防災計画の見直しは、災害脆弱性が高い高齢者施設でのBCP(事業継続計画)のあり方にも影響を与えています。

そこで今回は高齢者施設におけるBCPの策定について、今、見直しておきたい点にポイントをおいて解説します。

自らの施設の災害脆弱性を 知っておきましょう

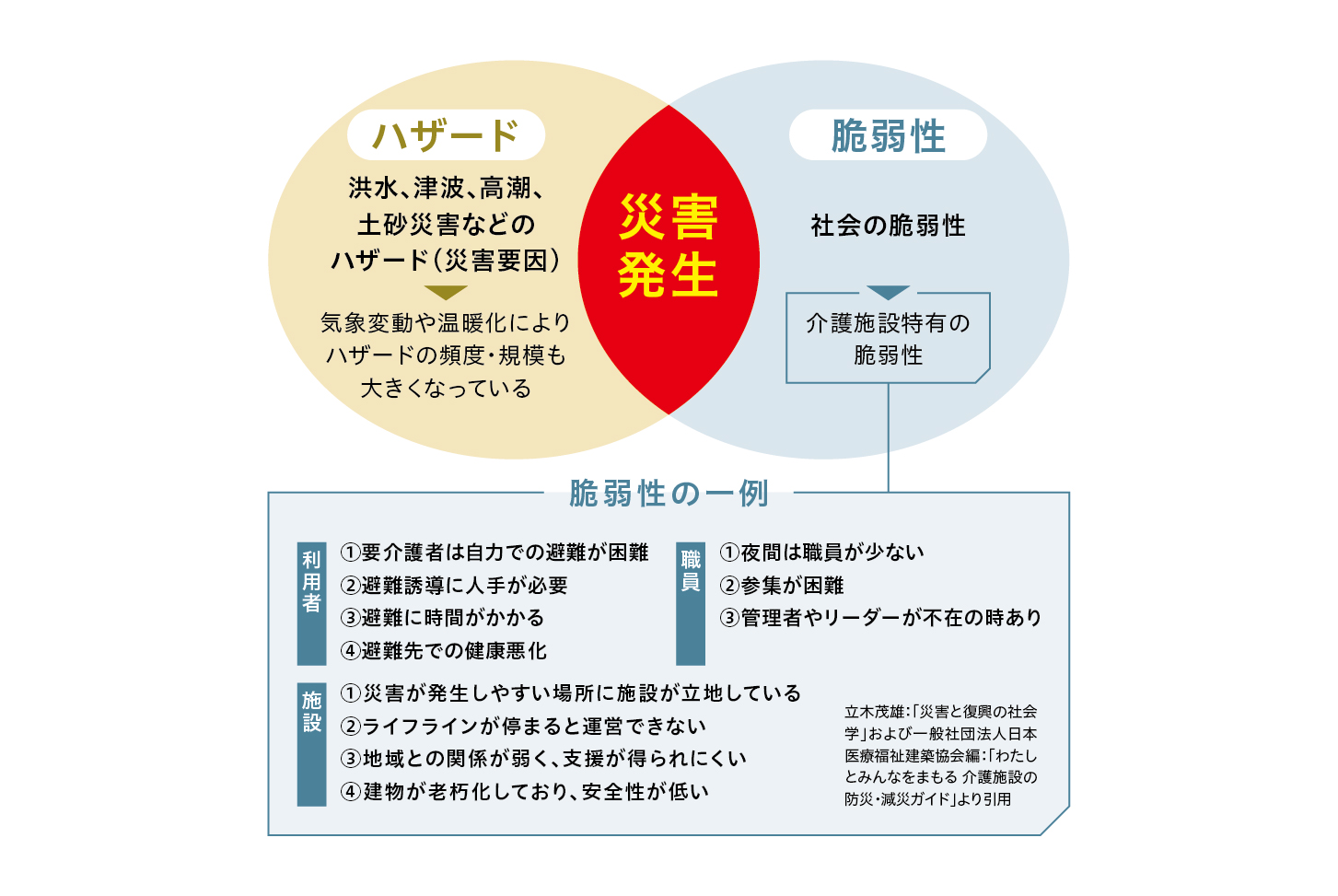

地震や台風などの自然災害はいつ、どこにいても遭遇する可能性がありますが、環境によってその頻度は左右されます。さらに、自然が引き起こす浸水、洪水、土砂崩れなどは立地の影響を受けやすい災害です。

高齢者施設ではこのようなハザードに加えて、ご利用者が要介護者であることや、夜間に災害に遭った場合の対応が手薄になりがちなことなど、社会的な脆弱性も併せもっているため、大きな被害を受けやすくなっています。

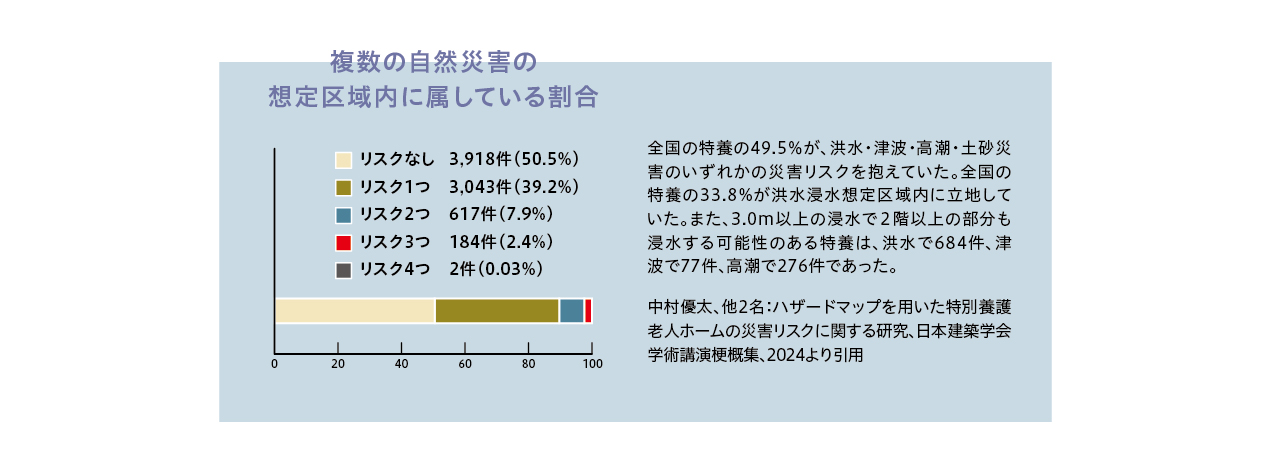

実際、近畿大学の研究室の調査でも、全国の高齢者施設の約半分が洪水、津波、高潮、土砂災害のリスクを抱えていることが明らかになっています。

能登半島地震の経験も踏まえて、高齢者施設でのBCPを考えるうえでは、こうした脆弱性を念頭に対策を進めることが必要になります。

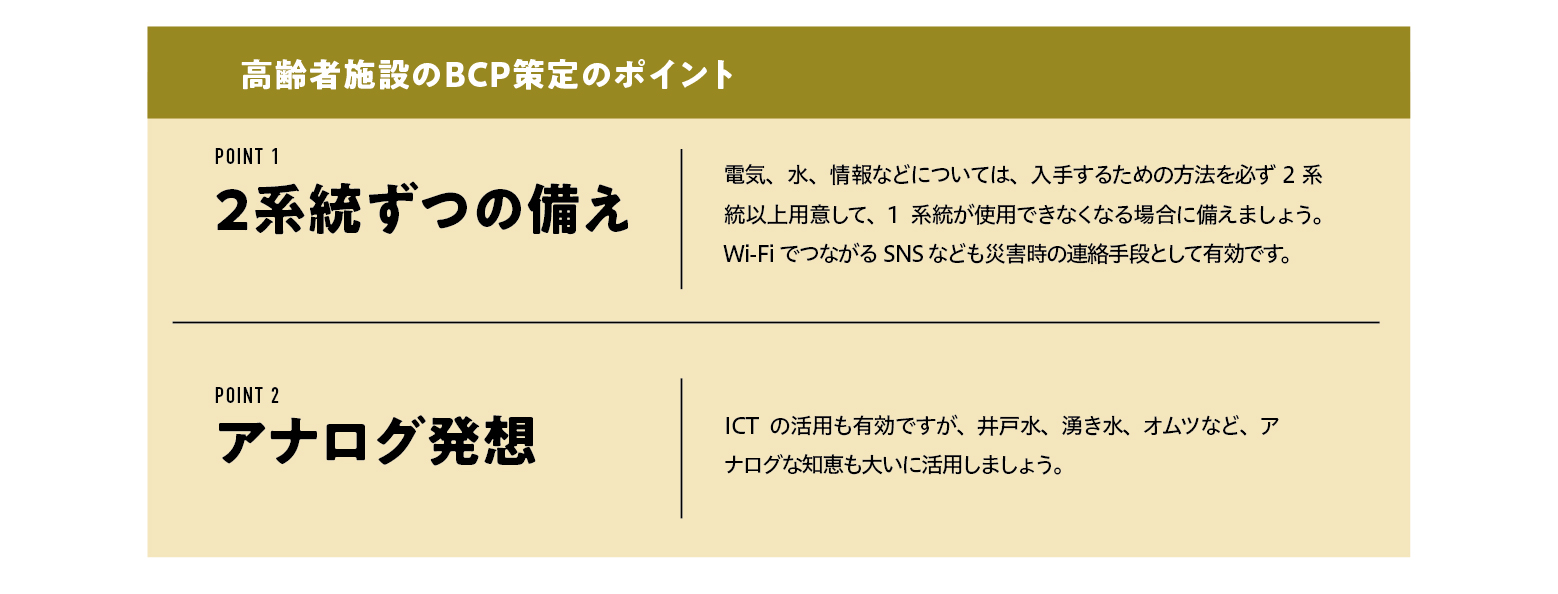

電気、水、情報をどう確保するか?

ポイントは重油の確保と 非常用電源の 使いこなし

能登半島地震でも大きな課題となったのがライフラインの復旧でした。中でも電気が使えるかどうかは、高齢者施設でのBCPに大きく関わってきます。今は広域型施設のほとんどが非常用電源を備えているので、BCPを左右するのは発電のための重油の備蓄状況と、燃料の使い方になります。

大型の非常用発電機の場合は、長時間運転対策として地下等に埋設した燃料タンクを設置しています。燃料タンクに貯蔵されるA重油等の容量が消防法上の危険物の指定数量を超える場合は危険物貯蔵所設置許可申請が必要となります。また非常用発電機の燃料消費量が危険物の指定数量を超えた場合は、危険物取扱所設置許可申請が必要となります。危険物の設置許可申請は電気設備担当者が経験することが少なく、また消防署との事前協議や申請手続きも煩雑で書類作成に時間がかかります。さらに地下埋設の燃料タンクに関わる危険物の検査についても、タンク室の構造体の中間検査やタンク本体の完成検査前検査(申請書含む)、受入検査など、数多くの検査があります。いざという時に燃料切れにならないように、燃料をどれだけ用意し、そのためにどのような準備が必要かを確認しておきましょう。

また、非常用電源はどこにコンセントがあるのかを確認しておくことも大切です。酸素マスクなど命を守るために必要なものを最優先して電源につなげるようにします。冷蔵庫やコンロ、エアコンの代替品になる暖房器具などは電気消費量の少ないものを用意して燃料を長持ちさせてください。

支援物資や救助が遅れた場合や、孤立状態になりそうな時は、限られた燃料をいかに効率的かつ上手に配分していくかを計算しなくてはなりません。2時間動かしたら、5時間止めて、また何時から動かすかなど、日頃からシミュレーションをしておきましょう。電源確保のサブの手段として電気自動車を導入し、蓄電しておく方法もあります。

トイレの断水対策のために 井戸水や沢水、 オムツを活用する

飲料水の備蓄も大切ですが、多くの施設が苦労するのがトイレの排水です。いざという時のために井戸を掘り、停電しても使えるように手動で汲み上げられるようにしておくと安心です。また近くに沢や湧水がある施設なら、どこでどのくらい汲み取れるかをあらかじめ調べておくことをお勧めします。

しかし、いくら水があっても、トイレの排水装置そのものが損壊して使用できなくなる場合が多々あります。使い捨てのオムツやリハビリパンツを常に多めにストックして活用してください。

ご利用者のご家族や行政との 連絡のために携帯電話はフル充電に

災害直後は携帯電話で連絡を取り合うことが多くなります。ご利用者を安心させるためにも、携帯電話の電源や充電ケーブルなどは多めに用意しておくようにしましょう。日頃からポータブルタイプの充電器を一定数確保しておきましょう。 飲料水の備蓄も大切ですが、多くの施設が苦労するのがトイレの排水です。いざという時のために井戸を掘り、停電しても使え 災害直後は携帯電話で連絡を取り合うことが多くなります。ご利用者を安心させるためにも、携帯電話の電源や充電ケーブルなどは多めに用意しておくようにしましょう。日頃からポータブルタイプの充電器を一定数確保しておきましょう。

地域とのつながりが高齢者施設のBCPを支えます

食料はやみくもに備蓄することより 行政とのコネクションを大切に

BCPに必要な食品の備蓄については、全ご利用者、職員(福祉避難所指定の場合は地域住民)の分を用意するとかなりの量になり、備蓄はできて1週間分が現実的なところではないでしょうか。もちろん、避難生活がそれより長く続く場合もありますが、それ以上の備蓄を検討するよりも、できるだけ地域との交流や関係性を深め、必要なものを逐次、調達できるようにしておくことが得策です。

たとえば「近隣のスーパーマーケットと災害時にも食品が調達できるような契約をしておく」「行政との協定で食品などの物資を運び込んでもらえるように決めておく」などです。

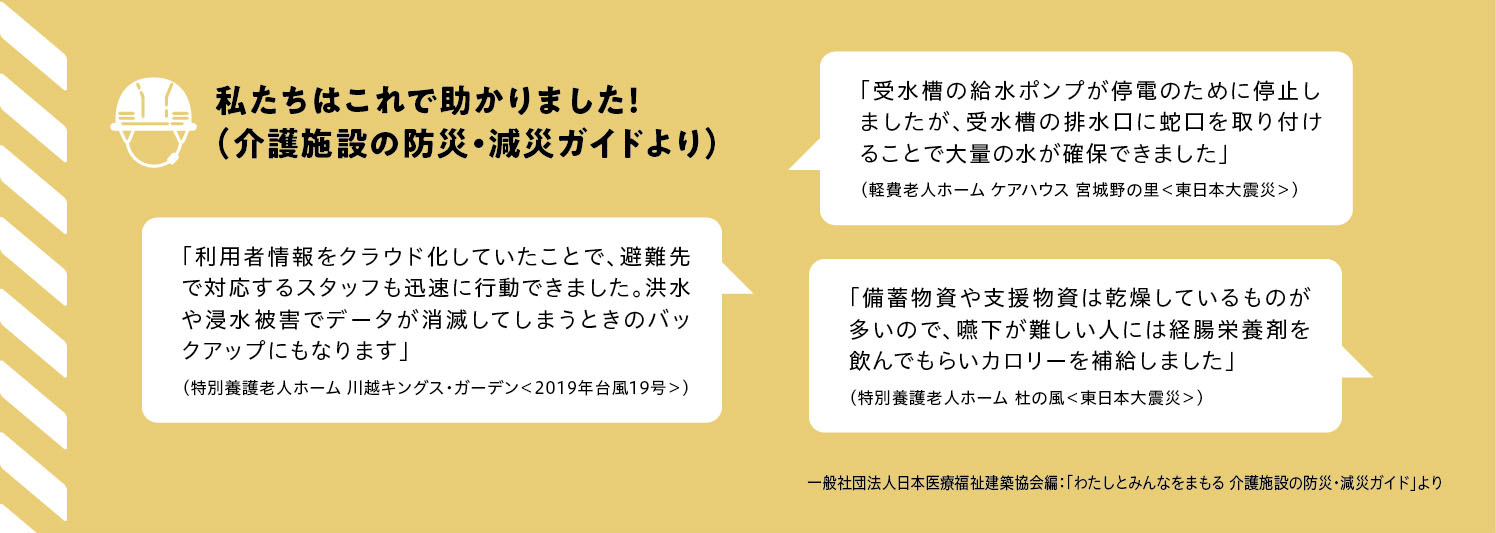

実際に、被害が長引いて食べものに困ったというケースは少なく、むしろ支援物資をどう高齢者向けにアレンジするか、というノウハウが重要になります。液体タイプの経腸栄養剤の中でも経口投与で飲みやすいものはどれかを見つけておくと、バランスが悪くなりがちな災害時の栄養補給にも役立ちます。

福祉避難所となることのメリット そのための条件とは

福祉避難所とは、一般の避難所での生活が困難な高齢者や障がい者、乳幼児などを受け入れる避難所のこと。福祉避難所になるためには、一定の耐震性が求められます。新耐震基準の耐震性が確保されていれば震度6〜7程度での揺れでは倒壊の心配はありません。ただし、耐震性が確保されているからといって安全とは限りません。大空間では天井パネルが落下する可能性もあります。定期的な専門家の確認が必要です。

福祉避難所となるには、耐震基準に加えて「地域交流スペースを設けること」「入居者とエリアを分けて対応すること」「行政と連絡し、支援物資の確保などを行う」などの条件があります。

一方、行政と連携して支援物資の確保が行えることで、備蓄についてバックアップをしてもらえるという利点があります。発災後に地域の中で存在価値を高めるという社会的BCPのためにも、福祉避難所の指定を受けておくことは意義があるのではないでしょうか。

BCPは共通の ハウツーに当てはめるより 自分たちの施設に合わせて作成を

施設に合わせたBCPを作成するためには、まずは自分たちの施設の脆弱性を知り、セルフチェックを行ってハザードに対する状況をしっかりと把握することが大切です。

全施設に共通する標準のBCPを望まれる場合も多いのですが、施設が置かれた自然環境や立地、ご利用者数や建物の築年数にも違いがあるため、共通のハウツーに当てはめても「これで安心」とは言い切れません。自分たちに合ったBCPをオーダーメードで設定して、常日頃から確認やバージョンアップを行っていくことが、事業を継続していくためには不可欠です。

取材・文=池田佳寿子