福祉施設SX

第4回 介護の現場を支える仕事 療法士

ご入居者の「できる」を支え、「その人らしさ」を引き出す専門職である理学療法士、作業療法士、言語聴覚士。いずれもリハビリテーションの専門職でありながら、その視点やアプローチは異なります。本特集では、3人の療法士にインタビュー。支援の本質について語っていただきました。

「理学療法士(以下、PT)になる前、福祉職として特養で働いたことがあり、その経験が自分の原点だと思っています。ですから、いつかまた特養で働きたいという思いがありました」と話す佐藤文孝さん。

大学の福祉学部を卒業後、特養での勤務を経て理学療法士養成校で学び、卒業後はPTとして社会福祉法人白十字会が東京・東村山市で運営する東京白十字病院へ。その後、同法人の訪問看護ステーションで初の常勤PTとして訪問リハビリに従事。20年前に、現在の特養白十字ホーム(以下、白十字ホーム)に常勤PTとして着任しました。以来、ご入居者の生活リハビリをはじめ、多職種の橋渡しや安心して声を掛け合える雰囲気づくりに力を注いでいます。

「今、この人に必要な支え」 を見極めて

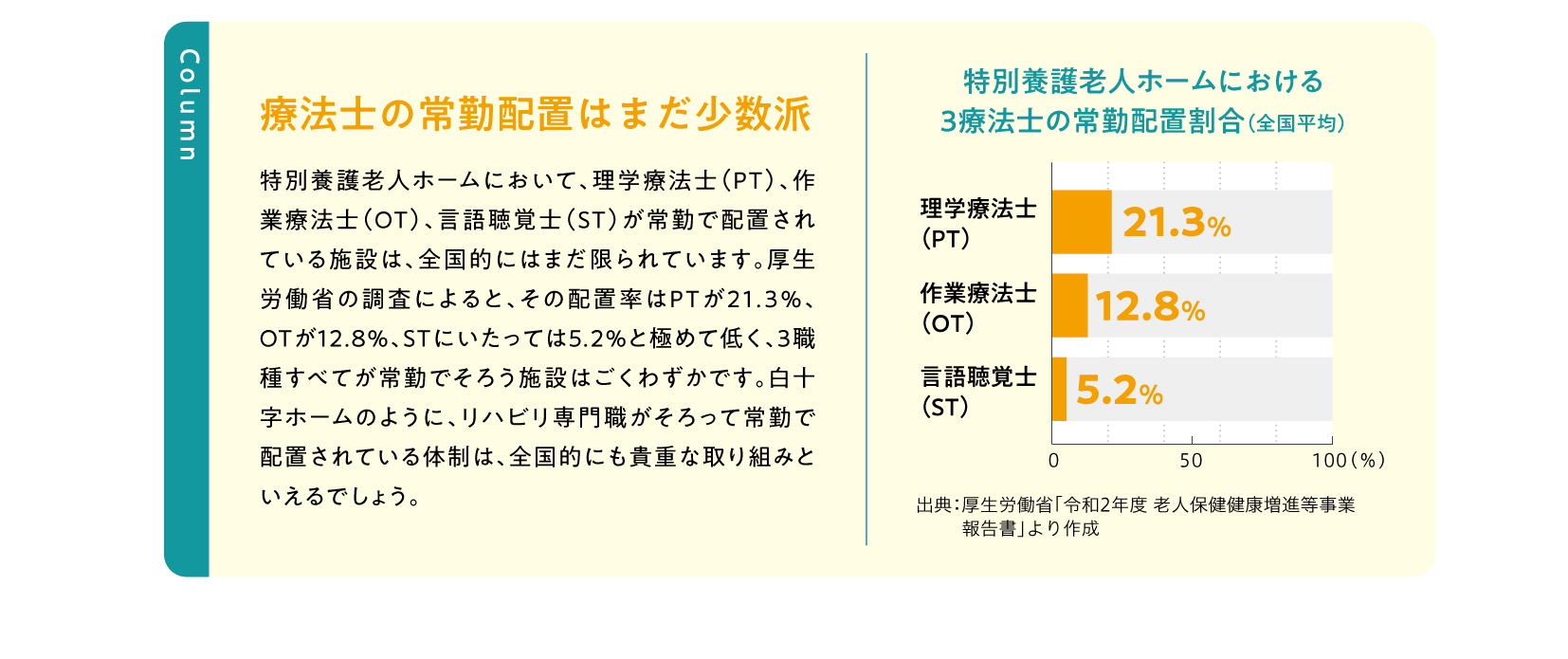

白十字ホームには、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がそれぞれ常勤で1名ずつ在籍し、非常勤のPT2名、ST2名、リハビリ補助員とともに支援体制を整えています。特養では珍しい体制のなか、佐藤さんは週3回のグループ体操、個別の機能訓練、介助方法の助言など幅広く携わっています。特に、新規入居者やショートステイの受け入れ時には、移乗や排泄などの動作をリハ職の視点から評価し、介護職と情報を共有。

「この方は1人介助か、2人が望ましいのか。スライドボードやリフターが必要か。その方の力をどう生かすか、日々試行錯誤しています」

申し送りや記録に気になる記載を見つければ、様子を見に行き、褥瘡リスクのある方には、クッションやポジショニングの見直しを提案することも。

「ご入居者一人一人の体調や安全に細やかに配慮しながら、入浴・食事・排泄といった時間に制約のあるケアを担う介護職は、まさにプロフェッショナル。その一方で、リハビリは比較的自由度が高い支援であることを生かし、〝今この方に必要な支援〟に集中できるよう努めています」

変化ではなく 「気づき」がリハビリの力

特養におけるPTの役割について尋ねると、「ADLの改善だけが成果とは考えていません」と佐藤さん。そう語る背景には、病院と特養という場の違いがあります。

「特養のご入居者は、歩行訓練をしても、必ずしも一人歩きができるようになるわけではありません。ですが〝自分はまだこれだけできる〟と実感することで、表情が明るくなる人もいます」

満足感、前向きな気持ち、ほんの一瞬のその方らしさの発露。それがリハビリの本質なのだと、佐藤さんは感じています。

「反応のなかった方が笑ってくれたり、手を動かしてくれたり。その瞬間に、私たちのほうがその方の力に気づかされます。この仕事のやりがいは、そこにあると思いますね」

再認識したご入居者が 安らげる環境づくり

自身の仕事について謙虚に語る佐藤さんは、最近、知人の両親のもとに〝ささやかなお手伝い〟をしに通っているといいます。その家の奥様はご近所のショートステイに馴染めず断念。現在は定期的に訪問する佐藤さんが、体操の支援や散歩の付き添いをしているのです。

「ご自宅では穏やかに過ごせている方が、施設に来たとたん、混乱されてしまう。このご支援活動を通じて、自宅と施設には大きなギャップがあることを再認識しました」

同時に、長く施設で働くなかで、佐藤さん自身、ご入居者が感じる不安に無自覚になっていたことにも気づいたといいます。

「施設にいるからこそ、見えなくなることもある。この年齢になって、そんな大切なことに改めて目を向けられたのは、大きな収穫でした。今まで以上に、ご入居者がほっとできる環境を整えたいという気持ちがいっそう強くなりました」

佐藤さんの想いは、細部にまで及びます。

「例えば、新しいご入居者を迎えるときには、車椅子もできるだけきれいなものを準備します。古いものであっても、丁寧に拭いて気持ちよく使っていただけるようにしています。小さな配慮ですが、そこは譲れません。これはPTとしてというより、人としてのこだわりかもしれませんが」

その方らしさを支え、少しでも不安をやわらげたい――。ベテランの域に達した今も、佐藤さんは変わらぬ気持ちで現場に立ち続けています。

続いてお話をうかがったのは、白十字ホームで生活リハビリ係を担う、作業療法士(以下、OT)の深谷竜さん。「生活リハビリ係」とは、ご入居者が日々の生活をその人らしく送れるよう、他職種と連携しながら心身の状態に応じた支援や調整を行うのが役割。深谷さんは施設で唯一の常勤OTとして、ご入居者の心身に寄り添った支援を続けています。

ご入居者の日常に寄り添う OTとしての働き方

深谷さんが白十字ホームで働き始めて、今年で6年目。回復期病院での勤務を経て、「もっと長く関わるリハビリがしたい」と生活期リハビリの場として特養を選びました。現在はグループ体操、個別リハビリ、車椅子の座位評価・ポジショニング調整、介護職からの相談対応、ICTでの機器整備など、多岐にわたる業務を担っています。

「特養におけるOTの役割は、まだ確立されているとはいえません。だからこそ、職員が日常のなかでやりづらさを感じていること、困っていることに応えていくことが大事だと思っています」

「アクティブ福祉」の 経験がくれた問い直しの機会

日々意識しているのは、「現場に根づく支援」。例えば、車椅子の調整でも介護職と何度もすり合わせを重ね、使いやすい形を一緒に探ります。

専門的に正しくても、現場で使いづらければ、せっかくの工夫も生かしきれません。提案する立場として、介護職の感覚とズレないことを意識しています」

以前は、重度の認知症の方を対象に、小グループでの作業療法を実施していましたが、対象が変化し、本来支えたかった層との乖離を感じて中断。現在は立て直しを模索しています。

「違和感を持ったまま続けるのではなく、一度やめてみることで見えてくるものがある。そこから、“誰に、どう関わるか”を改めて考えるようになりました」

その問いを突きつけられたのが、東京都社会福祉協議会主催「アクティブ福祉in東京2024」での発表でした。「特養におけるOTの役割」をテーマに登壇したものの、納得のいく内容にはできなかったと振り返ります。

「悔しさはありましたが、これまでの取り組みを見直すきっかけになりました」

BPSDの奥にある “声”を受けとめたい

その経験を経て、深谷さんが改めて向き合おうとしているのが、認知症の周辺症状(BPSD)への支援です。

「拒否や不穏といった症状の背景には、“うまく伝えられない不安”があるはずです。OTとして、ご本人の気持ちに寄り添うと同時に、ケアにあたる職員にも認知症への理解を、今以上にしっかり伝えていきたいと思っています」

認知症ケアに関する知識や視点を言葉にして現場へ届けること、それが深谷さんがこれから進んでいきたい新たな道です。

「率直に言えば、まだうまく言葉にできていませんし、伝える方法も模索中です。でも少しずつ、焦らず確実に、自分の足で進んでいきたいと思っています」

その一歩として、最近では職員との日々のやりとりの中で、ちょっとした違和感や戸惑いも言葉にして共有するよう心がけているといいます。「自分のための気づきが、誰かのヒントになるかもしれない」。そうした想いが、支援の輪を広げる原動力になっているのです。

失敗を経て、自らの想いを見つめ直した深谷さん。その姿勢は、同じように悩み、模索する誰かの背中をそっと押してくれるはずです。

入居日に行う「評価」と 「設定」が言語聴覚士としての ケアの第一歩

言語聴覚士(以下、ST)の豊田恵美さんが勤務しているのは、都内でも緑の多い多摩地域にある白楽荘。豊田さんはSTが国家資格となって間もないころに資格を取得して以来、急性期の総合病院や、回復期のリハビリテーション病院などで経験を積み、16年前に白楽荘で働きはじめました。当初は非常勤でしたが、誤嚥性肺炎や言語に関する問題へのニーズが高く、10年ほど前に白楽荘では初、そして、今でも特養ではめずらしい常勤のSTに。現在も1人で150名のご入居者を担当しています。

「新しく入居される方には、嚥下や言語、聴覚などに関する専門的な『評価』を行い、その結果を現場での実務に落とし込む『設定』をして、介護職員がケアを進めていきます」

中でも豊田さんが力を入れているのが高齢者のQOLの維持に欠かせない嚥下機能のケア。その方の飲み込む力に適した「食事の形態」、介助が必要かどうかの「食べ方」、さらにどのような「姿勢」で食べるのか。この3本柱で設定し、実際にケアを行う介護職員が業務の中で実現可能な範囲を考慮しつつ、ご本人の状態に合わせて重点を置く部分などを検討しています。

「評価はこうだったけれど、設定は姿勢重視でいこう、といった感じで、安全に食事をとっていただくために、細かい設定を組み合わせてケア方法を決めていきます」

介護職員と連携し 一人一人の変化に合わせて ケアを見直していく

しかし、ご入居者の状態が変わり、見直しが必要になることは日常茶飯事で、その都度きめ細やかに対応していきます。

「たとえば飲み込みの評価で、水分にとろみをつける必要がないと設定しても、実際にはむせてしまった、と介護職員から報告があったら、とろみをつける設定にするか再検討します。その後、口腔器官の筋肉の動きや、首の位置などを詳細に再評価し、その結果を組み合わせて、とろみありでいくのか、なしでいくのか再設定します。この評価と設定の見直しが日々の業務の中心です」

一人一人に合わせたケアを継続していくためには、お互いの職務を深く理解し、連携できる介護職員の存在が欠かせません。

「やはり現場の最前線でご入居者に接している介護職員の意見を信頼して尊重しています。また介護職員が安心してケアに当たれることが大切なので、気になることが発生した時にすぐに頼ってもらえるよう、後方支援をする役目だと思っています」

重症化する前に対処できるのは 常勤であることの強み

豊田さんは朝出勤すると、まず夜勤の介護記録を確認し、優先順位をつけて対応していきます。しかし高齢者の体調は変化しやすいため、急遽別の方の対応に追われることも。

「微熱や、痰がゴロゴロしはじめたりといった些細な変化でも介護職員を通じてタイムリーに把握できるので、その分対処も速やかにできるのが常勤の強みです。緊急性が高い場合は救急車を呼ぶこともあり、そういった早期対応が重症化予防につながっているので、常勤でいることの重要性を日々実感しています。ご家族からも『白楽荘はSTがいるからうちのお母さんをお願いしたのよ』とありがたいお言葉をいただいています」

最期まで “食べられる幸せ”を 感じていただくために 特養にこそSTがいるべき

特養では、通常、STの仕事で想像されるような個別のリハビリテーションでの介入は難しいものの、継続的に関わり続けることには大きな意義があり、それが豊田さんのやりがいにもつながっています。

「嚥下ができれば最期まで食べたいものを食べて、好きなものを飲めるので、嚥下は “その人らしい生き方” につながるとても大切な機能。例えば焼酎がお好きな方が、最期はご本人の希望通りストレートでお飲みになったことがあり、その時の満足げな表情は忘れられません。最終的には施設で看取ってお別れする方がほとんどですが、出棺の際にご家族が『最期までご飯を食べさせてくれてありがとう』と笑顔で言ってくださった時は、職務を全うできた充実感でいっぱいになりました。“食べられる幸せ” を最期まで感じていただけることが、特養という生活施設におけるSTの存在意義だと強く実感しています」

そんな思いを伝えるため、豊田さんは白楽荘での業務の他にも、外部の施設でST向けの研修を行なったり、学会発表などを通じて積極的にSTの認知度を広める情報発信をしています。

人とのつながりを感じることが QOLの向上につながる

「人と人とのつながりを感じ、笑顔で過ごしていただけるように、ご入居者のお気持ちに寄り添うケアを大切にしています。『こうしたい』という意思があれば、どのように実現できるかを多職種で考えたりしています」

嚥下の他にも、認知症や失語症など複合的な疾患をもつ方の支援や、歯科医師・歯科衛生士との連携で、高齢者に多い口腔乾燥などにも対応。今後は「認知症や発話に影響を与える聴覚のケアにも力を入れたいです」と語る豊田さん。STならではの多角的な視点で、ご入居者のQOLを高める支援を追求し続けています。

撮影=柿島達郎 取材・文=冨部志保子