福祉施設SX

PART.04 〈2040年問題への具体的な取り組み〉社会福祉法人 芦別慈恵園

「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会で 浮き彫りになった課題に対して、 早急な対応が求められる地域の施設はどう取り組み始めているか。

実際に施設に赴き取材しました。

空室を減らすための対策

サービス需要の変化に応じた 提供体制の構築

特別養護老人ホームのサービス付き 高齢者向け住宅への転用

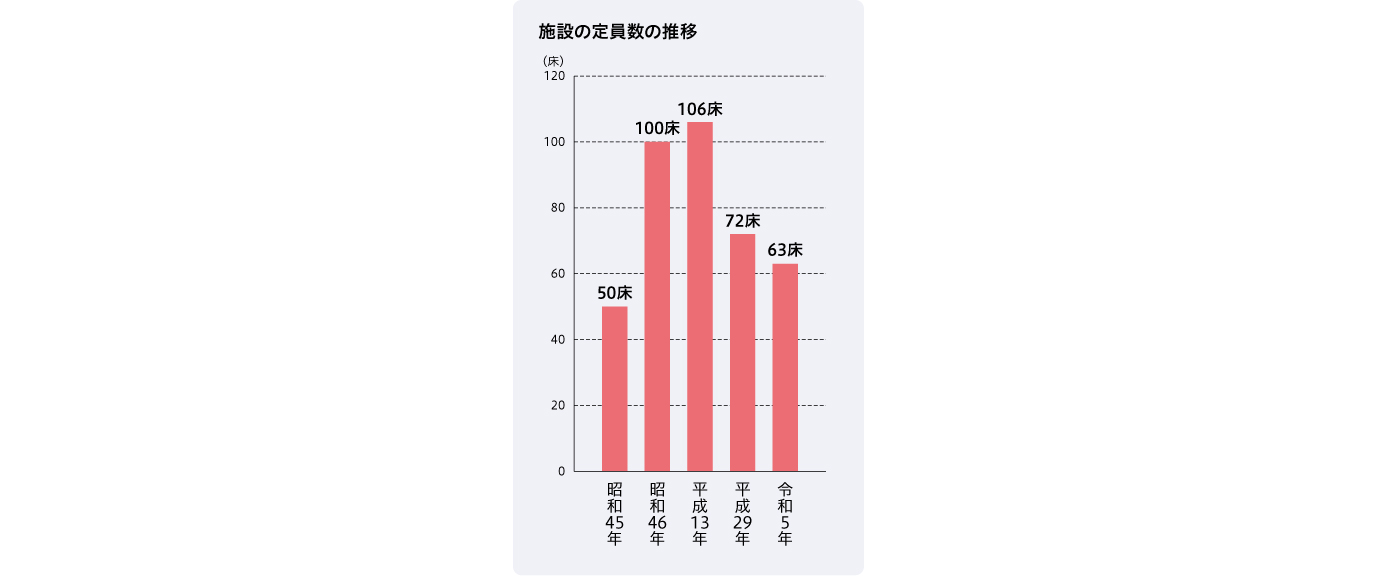

現在の芦別市の人口は約11、000人ですが、2050年には約4、500人に減少し、65 歳以上の高齢者も5、997人から2、706人に減少するといわれています。すでに特別養護老人ホームでは待機者の減少に直面しています。それでも「できるだけ空き部屋を作らない」をモットーに、特別養護老人ホームのベッド数を段階的に減らし、空いたスペースをサービス付き高齢者向け住宅へと転用しています。

きっかけとなったのはお客様の「今はまだ特養に入るほどではないけれど、一人では暮らせないし、子どもは地方にいるし… 」という声。寒冷の豪雪地でもあるだけに、冬が来る前に他市のサービス付き高齢者向け住宅に行って春に帰ってくる暮らしを繰り返している方など慈恵園に住めるところを作ってほしいという要望がありました。

要介護1や要支援の方の受け皿にも

サービス付き高齢者向け住宅への転用のもう一つの理由が、要介護度です。芦別市の認定率は20・2%で、令和5年の認定者は1、199人ですが、要介護1や要支援の方が多く、芦別市以外の介護保険施設を選ぶご利用者も多く、その年間介護保険給付額は2億円にも達しています。

そこで要支援1から要介護2の方の状態を悪くしないために、そして、この地域でいつまでも暮らしていただくために、何より、空室を作らないためにも、今後を見据えてサービス付き高齢者向け住宅への転用を決めました。

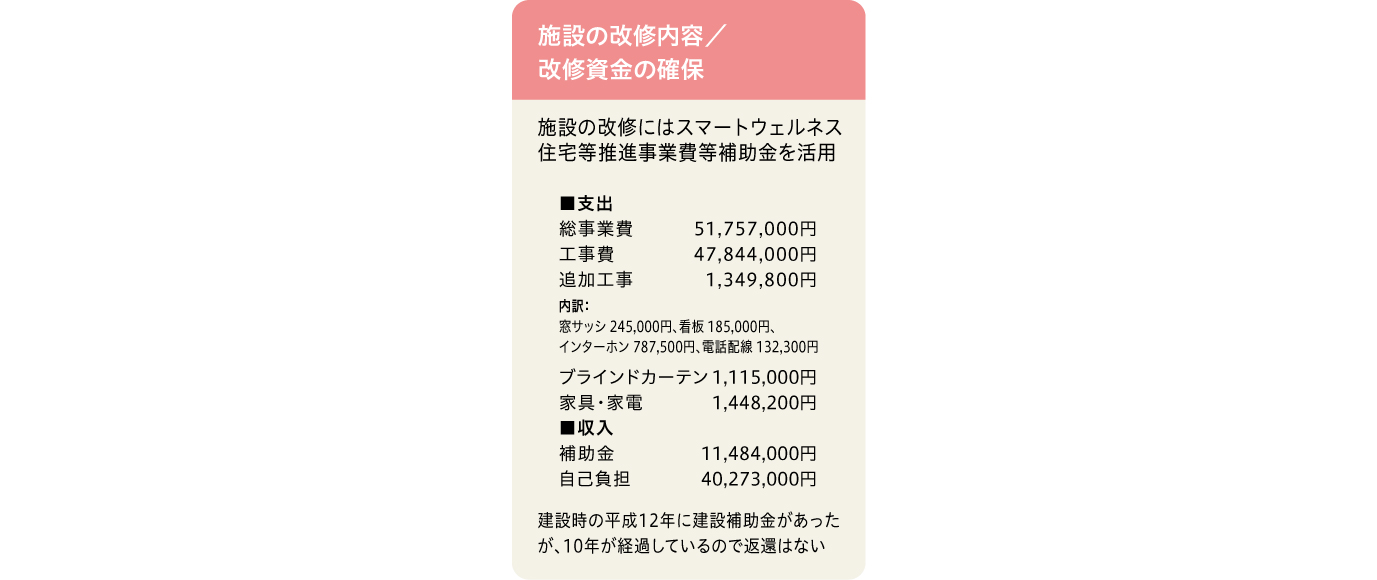

改修工事は特別養護老人ホームの会議室と、2人室1つ、4人室3つ、1人室2つの合計6室を転用。定員は最大11人、これは特別養護老人ホームの定員から16人減っています。9室の居室の他、共用リビング、共用洗濯室、共用浴室、玄関を設置しました。

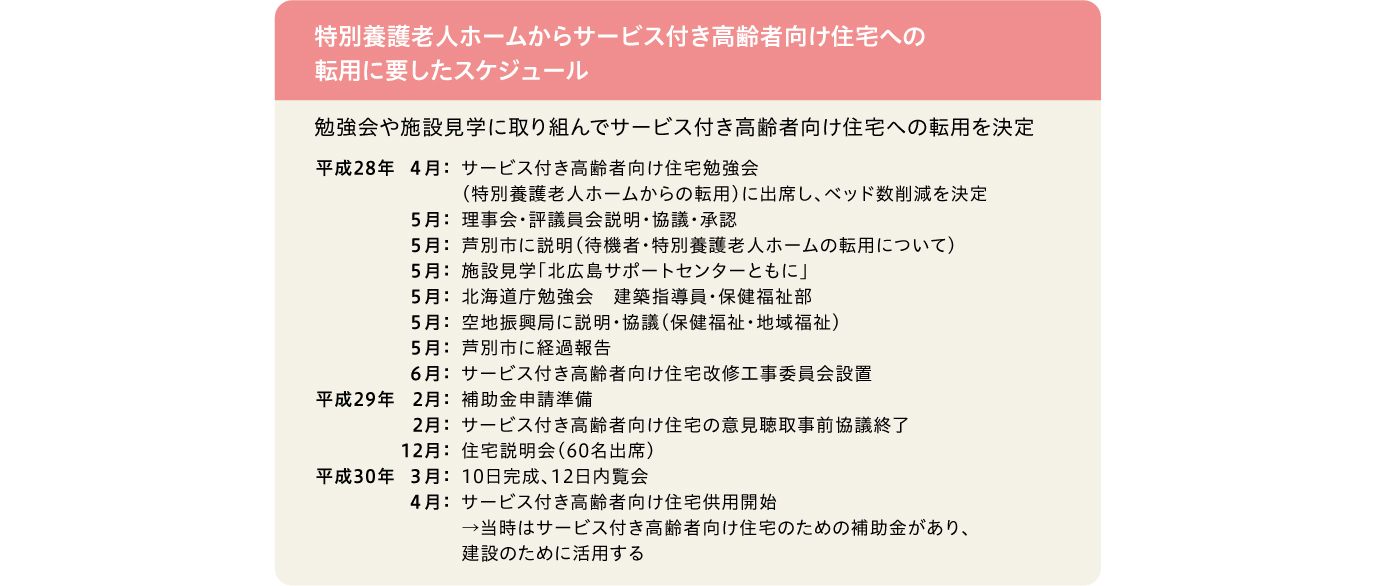

2年以上にわたる市役所との 協議がスムーズな転用の鍵

サービス付き高齢者向け住宅に係る北海道の承認手続きは、転用にあたって財産処分を申請しなければならず、何度も申請書を書き直したり、添付書類を作成する必要がありました。

施設は平成13年に建設しているため、当時の補助金の指令書など古い資料を遡ることに苦労しました。途中、関係者に協力を仰ぎ、事務手続きが停滞している旨を道庁に進言してもらったことも功を奏しました。

こうして合計2年以上を要しましたが、 関係各所との協議などが鍵となって最終的には包括承認事項として処理していただくことができました。行政や関係者との調整以外に、市民向けの事前見学会を開催したり、希望者への入居説明会などを開催したこともスムーズな転用のために効果的でした。

他施設への転用には加算要件や配置計画、転用後の職員配置のシミュレーションを入念に行う必要性もあり、多くの調整や準備期間が必要でしたが、それによって得られるメリットは大きく、サービス付き高齢者向け住宅への転用が経営にも好影響を与えました。

居住性を高め、選択肢を増やすことで 需要変化に対応

平成19年には地域密着型サテライト「芦別慈恵園かざぐるま」を開設。

平成29年にはサービス付き高齢者向け住宅「さくらハイツ」の工事開始とともに、特別養護老人ホーム定員14名を削減。従来型は52名から36名へ。ユニット型は34名から36名にしました。令和5年には特別養護老人ホーム定員が72床から63床へと9床減少し、そのうち従来型は24床へと12床減少し、ユニット型は39床へと3床増えています。令和5年4月には、要介護1・2の特例入居の定員を芦別市と協議して1割(8名)から1・5割(13名)に変更して入居者を増やしました。

また、今年4月には従来型特養の一部を地域密着型特養に転換しました。定員を36床から24床に削減することで、広域型から地域密着型への変更が必要になり、道の所管から市の所管へと移る手続きを進めました。地域密着型の方が介護報酬の単価が若干高く、経営的にはプラスに作用しています。

従来型からユニット型個室に変更した当時は、利用者の居住費の負担増に配慮して、居住費を引き上げませんでしたが、昨今の厳しい状況を踏まえ、基準費用額の単価まで引き上げています。さらに所得に応じた部屋選択ができるようにして、生活保護世帯などの住み分けも行っています。

医療連携の課題と工夫

受診や施設内での 医療ケアのための職員の負担

高齢者施設にとって医療機関との連携は不可欠ですが、芦別市でも医療資源の縮小が進んでいます。市内の病院では内科は対応できますが、外科や脳神経外科などの専門医療は、隣町の滝川市や砂川市まで行かなければなりません。さらに、これらの中核病院も縮小傾向にあり、より大きな町の旭川市や札幌市への搬送が必要になるケースも増えています。

慈恵園では、市内の民間病院と隣町の病院、複数の診療所と連携体制を構築し、ある病院が対応困難な場合は、医師同士が相談して他の病院を紹介してもらうなど、柔軟な対応を取っています。しかし、受診のために片道40分以上かけて隣町まで付き添うことも珍しくなく、職員の負担は大きくなっています。

施設内での医療的ケアについても課題があります。点滴などの医療行為は、医師の指示がなければ実施できません。そのため、点滴が必要な場合は指示を出した医療機関まで受診に連れて行く必要があります。施設の看護師が対応しても、それに対する加算はありません。医療と介護の狭間で、制度の不備を感じる場面は少なくありません。

地域を巻き込んだ取り組み

地域全体で介護を考える仕組みで 2040年問題にも取り組む

芦別市の特徴的な取り組みとして、「みんなで介護を考える会」があります。市内の介護事業所、市役所、病院などが月1回集まり、地域の課題を共有し、解決策を話し合う場として平成23年から続いています。

長年続けてきたこの取り組みが、近年の急激な変化の中で真価を発揮しています。介護保険課長が交代しても、月1回顔を合わせる関係があるため、細かな相談や調整がしやすく、施設転換などの大きな決断をする際も、事前に情報共有し、理解を得やすい土壌ができています。

慈恵園ではこの横の連携をさらに強化したいと考えています。「小さな町だからこそ、競争ではなく協力が必要」。なぜなら慈恵園だけが生き残ればよいのではなく、町全体の福祉サービスが持続可能であることが重要で、それが2040年問題への解決策となるからです。老健施設や社会福祉協議会とも連携し、それぞれの強みを活かしながら地域住民を支える体制を構築するために、これからも信念をもって行動し続けると和田総合施設長は結びました。

地域の実情に応じた既存施設の有効活用

介護保険だけに頼らない経営の模索

人口減少が進み、介護報酬の改定も厳しさを増す中、将来的に介護保険だけでは施設経営が成り立たなくなる可能性を危惧し、和田施設長は新たな収入源を模索しています。

ひとつの方向性は、高齢者だけでなく、より広い世代を対象としたサービスの展開です。障害のある子どもをもつ家族の支援やケアラー全般への支援など、福祉のニーズは多様化しています。慈恵園のもつノウハウや施設を活かして、こうした新しい分野に挑戦できないか。近隣の認知症サポーターがチームを組むチームオレンジなど、国の新しい施策も活用しながら、地域の困りごとに応える組織になりたいと考えています。

空いたベッドの活用方法も検討課題です。一般の宿泊施設として開放する、外国人労働者の住居として提供するなど、様々なアイデアが議論されています。補助金や助成を受けつつ、余力のあるうちに改修・転用を行うことの重要性を痛感しています。

受賞歴もあるほど質が高い慈恵園の食事へのこだわりとノウハウを活かし、独自の配食サービスはすでに展開を始めていて、行政の助成金に頼らず自主事業として運営し、地域住民からは喜ばれています。

介護保険事業だけに固執せず、地域に必要とされる存在であり続けることが、法人の使命であり、生き残りの手段だと考えています。

撮影=山口真紗央/取材・文=池田佳寿子