福祉施設SX

第18回 愛知県 社会福祉法人 一期一会福祉会 軽費老人ホーム 一期一会荘

社会福祉法人 一期一会福祉会 軽費老人ホーム 一期一会荘

「二度とない出会いを大切にし、この出会いという宝物を感謝と尊敬の心で受け止め、常に思いやりと愛の心を持っておもてなしをすること」を理念に1986年に法人設立。現在、愛知県内の大口、岩倉、阿久比の各エリアで4つの施設を運営。今回訪ねた大口地区には、軽費老人ホームをはじめ、デイサービスセンター、ケアプランセンターがある

地域のなかで生きる施設へ。

“出ていく”軽費老人ホームの挑戦

知ってもらうために、 もっと自分たちから動こう

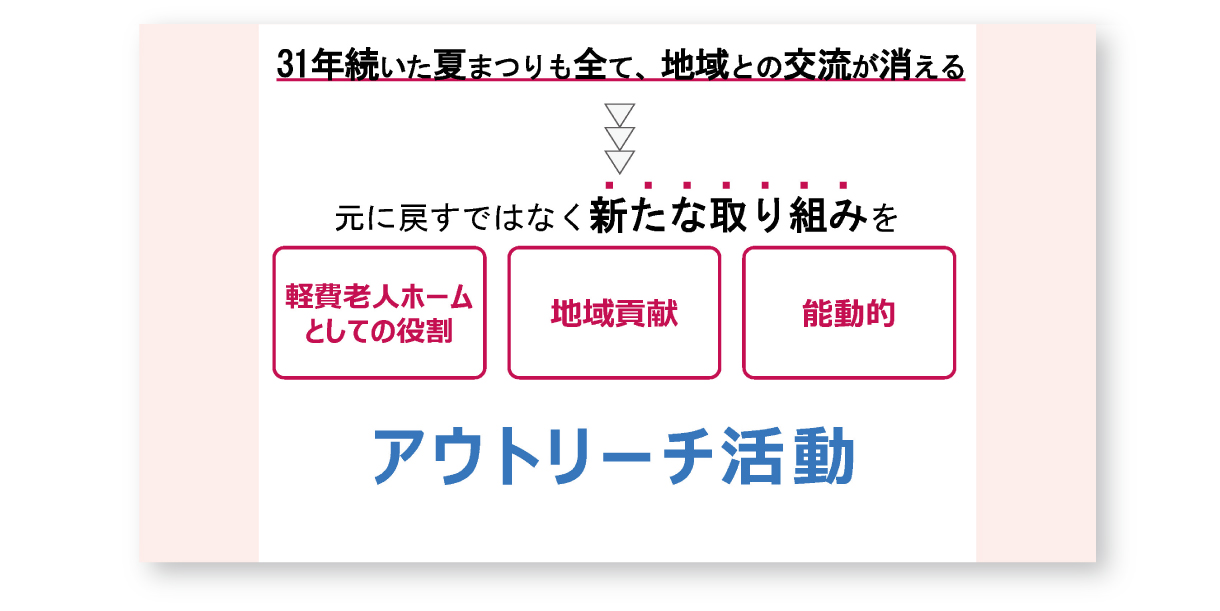

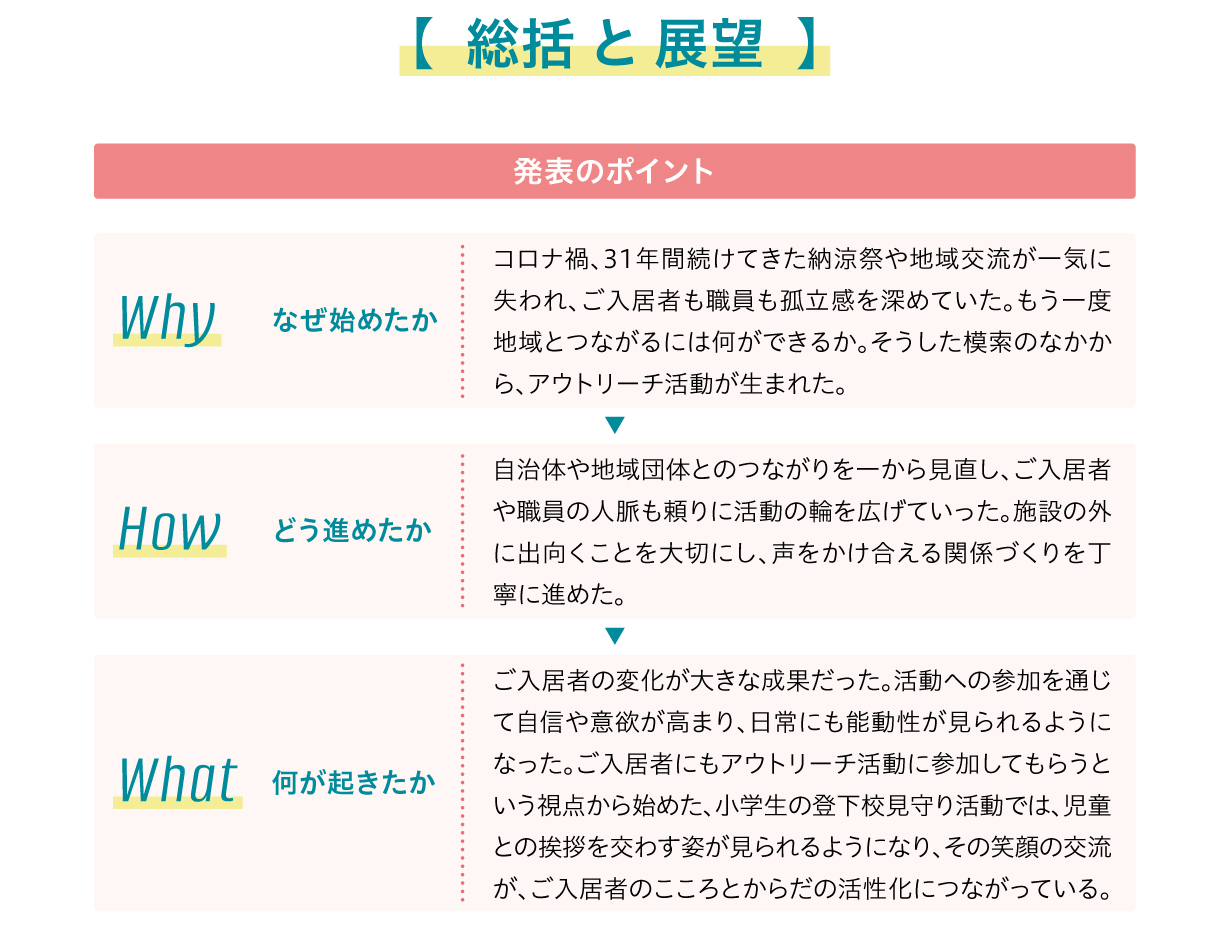

社会福祉法人一期一会福祉会が運営する軽費老人ホーム一期一会荘は、昨年の「第3回JSフェスティバル」の実践研究発表において、「地域とつながるアウトリーチ活動」というテーマでの発表で優秀賞を受賞しました。ここでいうアウトリーチとは、施設がもつ人とのつながりや地域資源を活かし、地域に貢献する活動のこと。能動的な発想への背景には、コロナ禍で断たれた地域とのつながりを取り戻したいという、職員の切実な思いがありました。加えて、地域に十分知られていない軽費老人ホームへの認知を高めたいという願いもあったと、荘長の鈴木信義さんは話します。

状況を打開すべく、コロナ禍明けに町の長寿ふくし課に足を運んだ生活相談員の廣江直樹さんは、「今まで施設に閉じこもっていた分、今後は自分たちから地域に出て住民とのつながりをつくっていこう」との気持ちを強めていきます。施設の催事としてマルシェを開催するというアイデアもその頃に生まれ、地域との新しいつながり方を模索する動きが加速していきました。

すぐそばにあった地域資源を つなげて、活かして

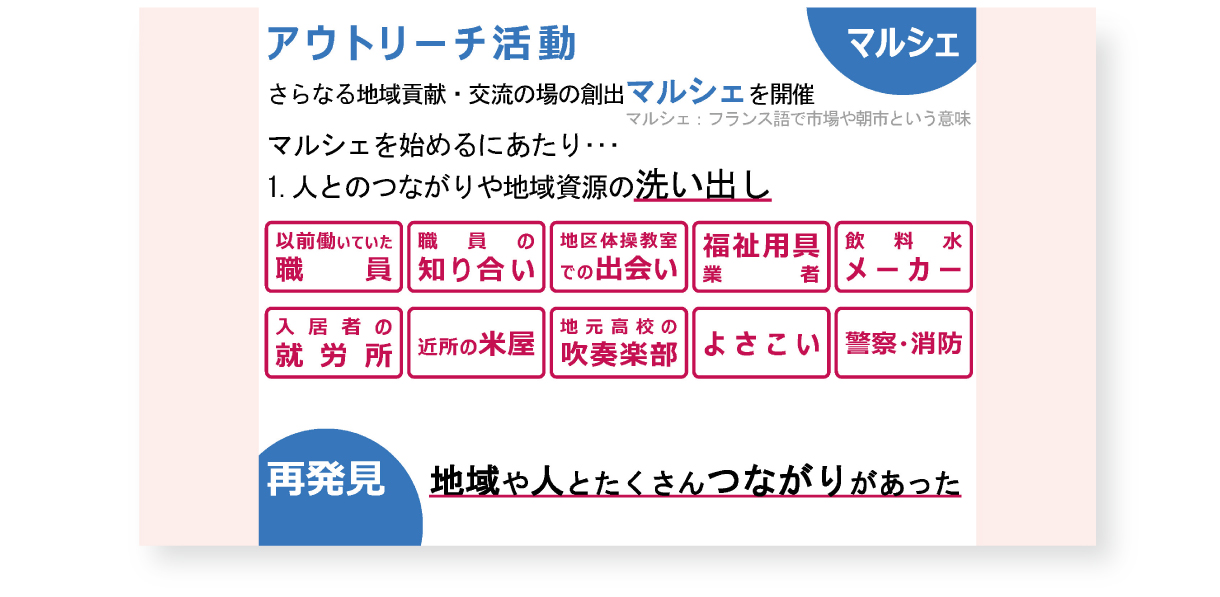

「自分たちで何ができるかを探ったら、つながりの芽は身近にたくさんありました」と廣江さん。施設内の行事委員会を起点に職員全員でアイデアを出し合いながら地域の人脈をたどるなかで、地区の体操教室を一緒に開催した地域企業と関係が築かれ、地元のよさこいチームには職員の家族が所属していることも判明しました。こうした縁をたぐり寄せながら職員全員で準備を重ね、2023年秋、施設の敷地を会場に、「仲間ルシェ」と銘打った第1回マルシェの開催に漕ぎ着けました。

主任介護職員の小林江里さんいわく、「これまで行っていた納涼祭は、職員がご入居者をもてなしていましたが、仲間ルシェでは職員とご入居者が一緒になって地域住民をもてなします。その準備をするなかで、ご入居者がどんどん前向きになられたのが印象的でした」。仲間ルシェ当日には『私が看板娘になるから店番は任せて』と申し出た方もいたと、催事がもたらした変化を振り返ります。

❶ アウトリーチ活動にはご入居者も参加。写真は、通学路で小学生の見守り活動を行うご入居者。児童との挨拶が毎日の習慣になっている ❷「仲間ルシェ」では自分たちの作品を来場者に直接販売。それがご入居者の達成感につながった ❸ 荘長・鈴木さんを囲む職員の皆さん。かぶり物で場を和ませる明るさに、風通しのよい職場風土がにじむ ❹ 地元のよさこいチームもマルシェに出演。3チーム総勢80名による迫力ある演舞が会場をおおいに盛り上げた

❶ アウトリーチ活動にはご入居者も参加。写真は、通学路で小学生の見守り活動を行うご入居者。児童との挨拶が毎日の習慣になっている ❷「仲間ルシェ」では自分たちの作品を来場者に直接販売。それがご入居者の達成感につながった ❸ 荘長・鈴木さんを囲む職員の皆さん。かぶり物で場を和ませる明るさに、風通しのよい職場風土がにじむ ❹ 地元のよさこいチームもマルシェに出演。3チーム総勢80名による迫力ある演舞が会場をおおいに盛り上げた

コロナ禍で地域との交流が断たれるなか、一期一会荘は“もとに戻す”のではなく “新たにつくる”という視点で、地域貢献や軽費老人ホームとしての役割を再定義。 地域のなかに自ら出向き、多様なつながりを生む「アウトリーチ活動」に取り組んでいます。

■ 《 原点 》 能動的に地域へ

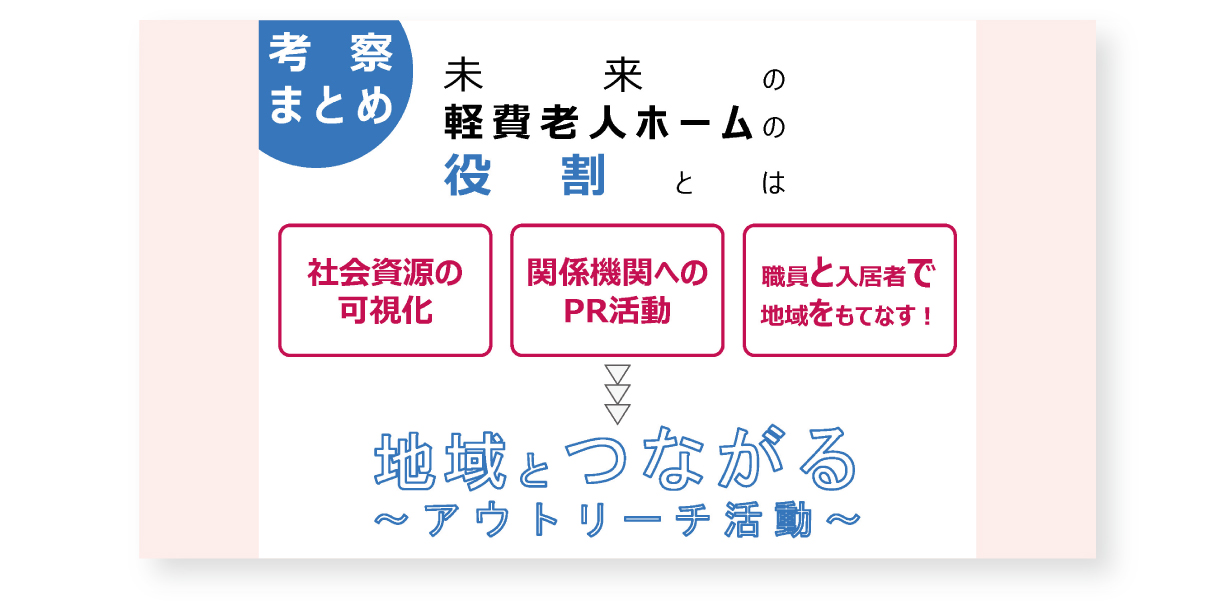

合い言葉は“能動的に動く”。軽費老人ホームとしての役割を見つめ直し、福祉のプロとして地域貢献を行うために、一期一会荘では新たな取り組みとして3つのポイントを掲げました。これらの取り組みを踏まえて生まれたのが、一期一会荘の「アウトリーチ活動」です

▼

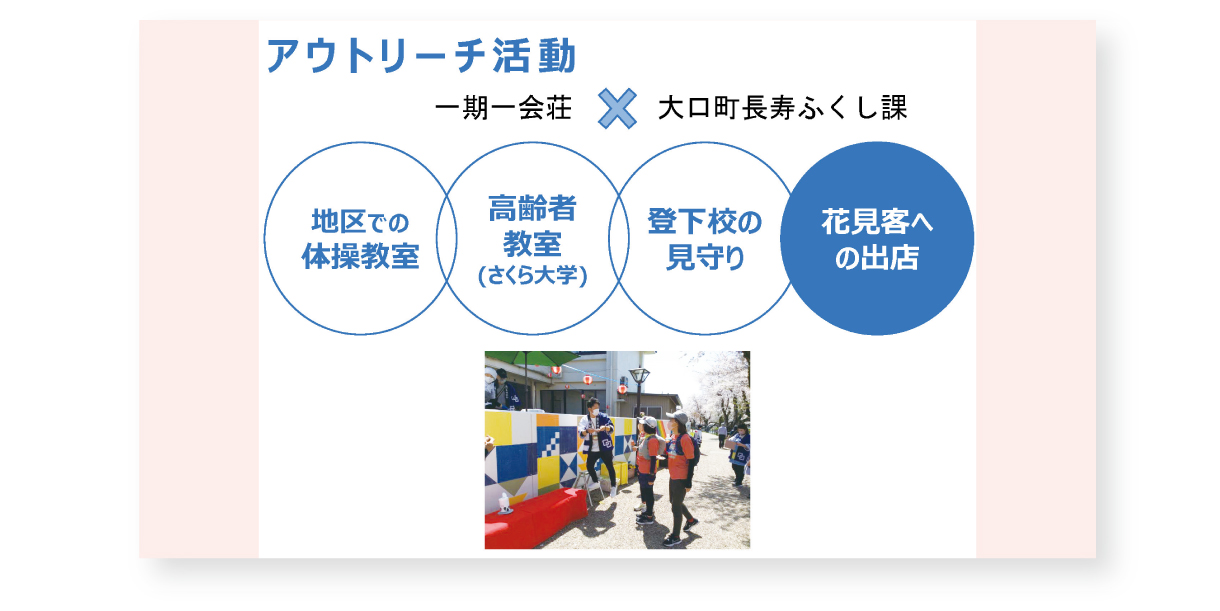

■ 《 連携 》 日常に入り込む

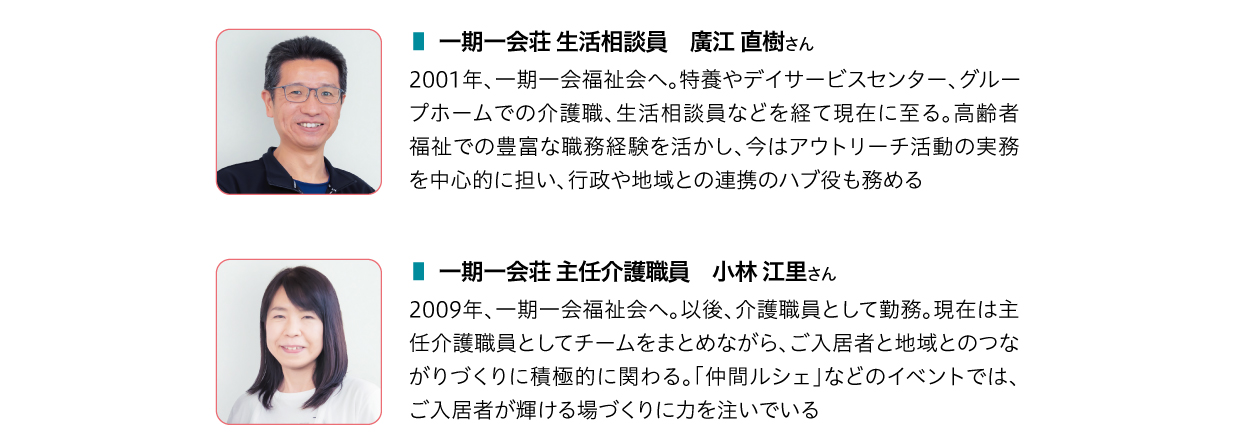

アウトリーチ活動は、施設がある大口町長寿ふくし課と連携して展開しています。地域の集会所や老人クラブの高齢者教室での介護予防体操、ご入居者が行う小学生の登下校の見守りなど、職員とご入居者が一緒になり、地域の日常に寄り添う形で活動を続けています

▼

■ 《 拡大 》 人の縁をつなぐ

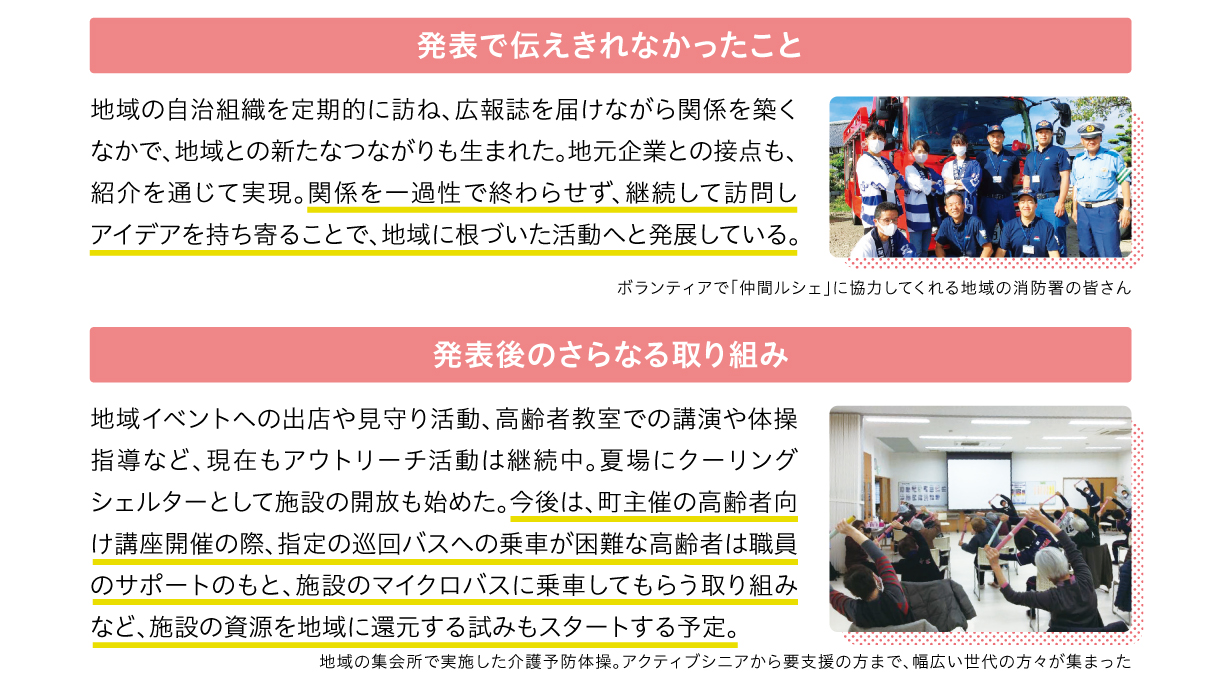

活動するなかで実感したのが、人との縁の広がりです。こうしたご縁を紡ぎ、施設独自の「仲間ルシェ(マルシェ)」を開催しました。この催事をさらに盛り上げるために、地元高校の吹奏楽部や、よさこいチームなどに出演してもらい、警察や消防署に車両展示もお願いしました

▼

■ 《 実感 》 笑顔が広がる場

施設の敷地で開催した「仲間ルシェ」では、買い物や出店を通して、ご入居者が地域の一員として役割を果たす時間もありました。3チーム総勢80名による迫力あるよさこいチームの演舞や、地域の子どもたちとのふれあいなどに、ご入居者の笑顔が広がりました

▼

■ 《 展望 》 新しい福祉の姿の追求

施設は多くのつながりに支えられています。そうした社会資源を可視化し活用するには、自治体との連携は必須です。また、職員とご入居者がともに地域をもてなすという視点をもつことが、ご入居者の残存機能の活用や社会性の再獲得にもつながると確信しています

アウトリーチ活動の仕掛け人であり、実行部隊でもある生活相談員の廣江直樹さん。地域に出ていく施設の姿を模索するなかで、行政や地域住民との関係づくりに地道に取り組んできました。廣江さんが感じているやりがいや、これからの思いに迫ります。

「やってみよう」が、 職員の背中を押す

アウトリーチ活動が始まったのは、施設全体で地域と関わっていこうという目標を荘長が掲げたことがきっかけでした。

「現場にそれが浸透するには時間がかかることもありますが、一期一会荘には職員のやる気を後押しするような空気がありました」と廣江さん。

「こういう企画をやりたい」と提案すると「じゃあ、やってみて」と応えてくれる。そんな組織風土のもと、職員が自発的に動く雰囲気になったと話します。

また、法人の広報誌(季刊発行)が刷り上がるたびに、それを手に地域を回ることも活動の一部に。継続的に顔を出し、状況を報告することで覚えてもらえるようになり、これまでになかったつながりも生まれました。こうした地域への広がりは、ご入居者にも変化をもたらしています。

「仲間ルシェの写真をLINEで送りたいから操作方法を教えてなどと聞かれることもあり、楽しまれているのが伝わってきます」

顔を覚えてもらう 喜びが力に

そうした変化のなか、廣江さん自身のやりがいも育まれていったといいます。

「活動を続けるうちに、だんだんと町の方に顔を覚えてもらえるようになりました。一期一会荘のある大口町には町民向けの生涯学習講座があるのですが、地域の広報誌などに私の名前が講師名で出ていると、『廣江さんが出るから来たよ』と声をかけられたりもします。そうしたことも、私にとって大きな喜びになっていますね」

こうして築かれた顔の見える関係は施設への信頼につながり、軽費老人ホームという場の認知向上にも奏功しています。また、活動を続けるなかで地元企業とつながる機会も生まれ、仲間ルシェや地域行事への出店・協賛など、活動の幅を広げる力にもなっているのだそう。

「町の長寿ふくし課から直接、講師の依頼が来たり、自治組織と一緒に地域行事を企画したり。求められていると実感できるのは本当にうれしいことです。今後は子ども連れの来場を促す工夫や、来場者と出店者の好循環を意識した仕掛けを考えながら継続を図ります」

地域とともに歩んできたという実感が、廣江さんの日々の原動力になっているのです。

社会福祉法人 一期一会福祉会 軽費老人ホーム 一期一会荘

●愛知県丹羽郡大口町大屋敷3-207 ●tel.0587-95-3118 ●入居定員:50名(軽費老人ホーム)、25名(デイサービス) ●https://www.ichigoichie.or.jp/ooguchi

撮影=渡辺憲男 写真提供=社会福祉法人 一期一会福祉会 取材・文=冨部志保子