キャリアアップ

介護現場におけるアンガーマネジメント その2 『6秒ルール』と 『思考のコントロール』

介護の現場に必要な「革新」や「確信」や 「核心」をその分野の専門家にうかがいます。

怒りを感じたらまずは『6秒ルール』を実践!

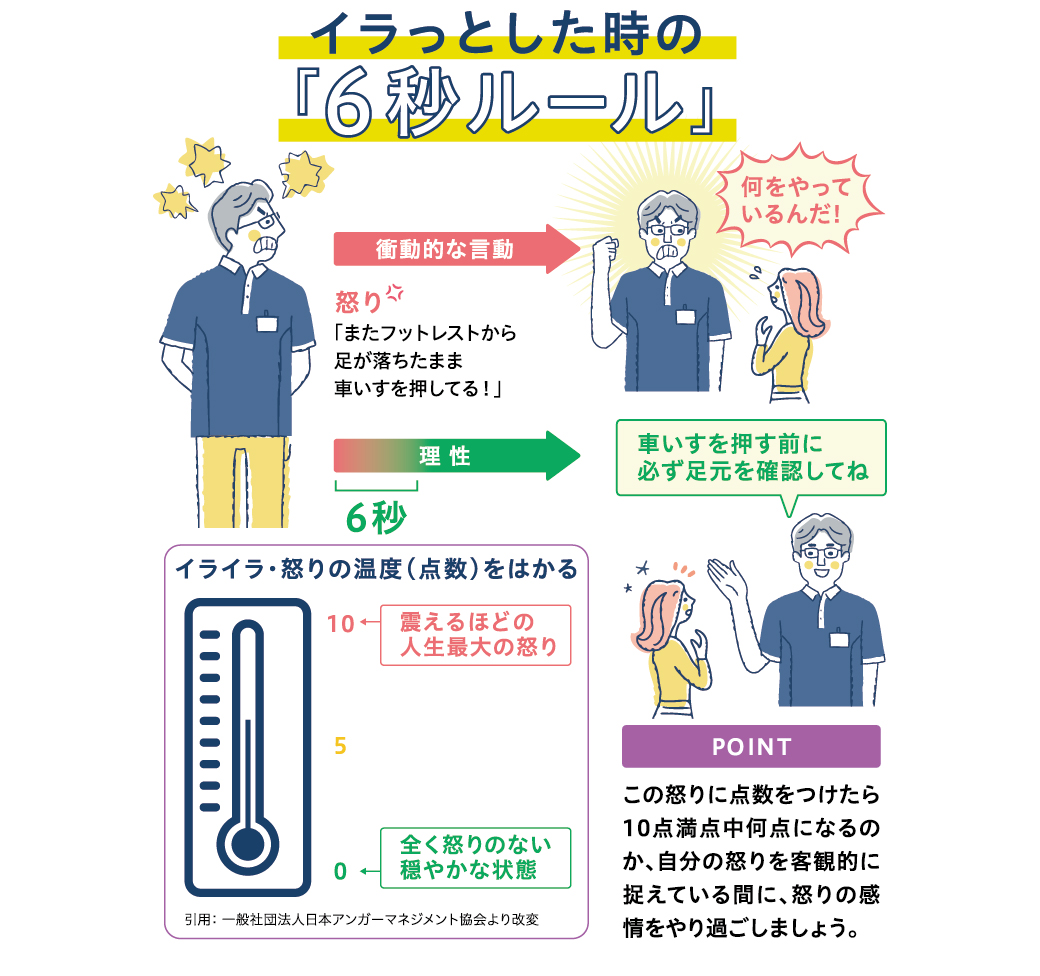

アンガーマネジメントの具体的な実践方法として、まず初めにお伝えしているのが『6秒ルール』です。これは、怒りが生じても6秒たてば理性が働くため、その6秒間をやり過ごすための方法。

というのもアンガーマネジメントで一番避けたいのは、怒りに任せた衝動的な行動だからです。例えばイラっとした瞬間に怒鳴ったり物を投げるなどの暴力的な言動をしてしまうと、相手を傷つけるだけでなく、自分自身の後悔にもつながります。ただし重要なのは怒りを「我慢する」のではないということ。我慢はストレスになるので、あくまでも「やり過ごす」ことで衝動的な行動を防ぐのがこの『6秒ルール』です。

怒りから意識をそらす方法として、6秒間に「今の怒りのレベルは何点か?」考えることを提案しています。ぜひ実践し、理性をもって適切な言葉や行動を選べるようになりましょう。

業務の中で同時多発的に問題が起こりがちな介護現場では、イライラも頻発して怒りにのみ込まれそうになることはありませんか?その対策に有効なのがアンガーログです。怒りを感じたことや怒りの点数を記録しておくことで、日常でどのようなことに対し、どのレベルの怒りを感じるのか、自分のパターンを把握できるようになり、アンガーマネジメントしやすくなります。

怒りの許容範囲を明確にして 「まあ許せるゾーン」を広げると イライラの軽減につながる

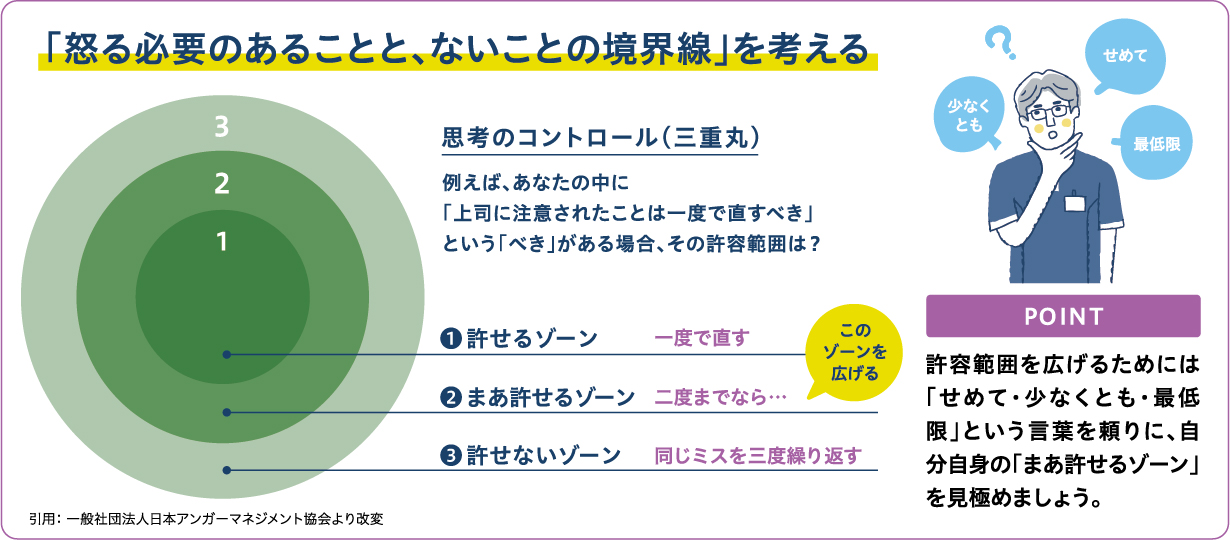

アンガーマネジメントは「怒る必要のあること」には適切に怒り、「怒る必要のないこと」にはムダに怒らないようにすることを目指します。しかし怒りはエネルギーが強い感情なので振り回されてしまい、その線引きがあいまいになりがちです。

そこで次に実践していただきたいのが、怒りの元になる「べき」 (前号でご紹介した、自分の中の「こうあるべき」という理想や願望)を破られた時の許容範囲を明確にすること。下の三重丸の図の、1番と2番のゾーンは「怒る必要のないこと」、2番と3番のゾーンは「怒る必要のあることと、ないことの境界線」を表しています。次の3つを心がけながら、あなたの「べき」をどのゾーンに入れていくか、思考をコントロールしていきましょう。

◉2番を広く設ける

1番しか許せない人は許容範囲が狭いので、当てはまらないことが多く出てきてイライラしがちに。2番の許せる境界線を広げましょう。

◉境界線を一定にする努力を

許容範囲が自分の機嫌の良し悪しや人によってブレると、相手には「なぜ怒られたのか」という大事なことよりも「機嫌が悪い人、不公平な人」という印象しか伝わりません。

◉自分の境界線を言葉で伝える

自分の「べき」の境界線は相手には理解できないので、言葉にして相手に伝えましょう。

怒りが生まれるのは 自分の「べき」が破られた時

三重丸のどこに入れるべきか迷ったら「どちらに入れたら後悔しないか」で判断しましょう。例えば一度は「まあいいか」と2番に入れたけれど、後になって「やっぱり許せない」と思ったら3番に入れた方がよかったことですし、逆に3番の判断をしたけれど厳しすぎたかも、と思ったら本来2番だったということ。後悔や自己嫌悪などのマイナスな感情は、蓄積すると新たな怒りを生み、悪循環になるので、それを軽減するだけでもイライラしにくくなります。

『6秒ルール』も『思考のコントロール』も最初は難しく感じるかもしれませんがチャレンジすることが大切。繰り返すことでコントロールする力が身についてきます。