キャリアアップ

介護現場におけるアンガーマネジメント その1 「怒り」が生まれるメカニズムを理解する

介護の現場に必要な「革新」や「確信」や 「核心」をその分野の専門家にうかがいます。

職場で避けられない「怒り」と 上手に付き合うことの重要性

職場におけるさまざまなハラスメントが問題視される中で、アンガーマネジメントの重要性が広く知られるようになりました。命を預かる職場であること、さらに時間に追われながら多職種のスタッフが連携しなければならない介護現場はストレスがたまりやすく、「イライラ」や「モヤモヤ」などの負の感情が生まれがちです。職員一人一人の精神状態が安定しているとスタッフ間のやり取りがスムーズになりますし、それによって業務が円滑に進み、利用者やそのご家族と良好な関係性を築くことにつながります。

つまり職務の中で避けては通れない「怒り」の感情とどう向き合い、いかにコントロールしていくかが、職員自身のメンタルヘルスだけでなく、働きやすさや、施設全体の運営にまで大きく関わってくるのです。

そのためにはまず「怒り」という感情の捉え方を見直すことが大切。「怒りとはどのような感情なのか?」そして「なぜ怒りが生まれるのか?」というメカニズムを理解することから始めましょう。

怒りを感じることは悪くない! 大切なのは、怒りに 「振り回されない」こと

「怒り」は悪い感情というイメージをもたれがちですが、「喜怒哀楽」の「喜び」「哀しみ」「楽しみ」と何ら変わりない、人間の自然な感情の一つです。ですから職場のスタッフやご利用者にイライラして怒りを感じることがあっても、それ自体は悪いことではないのです。

私たちは怒りをもって何かを主張することもあります。例えば部下に「このやり方は危ない」「その言い方はよくない」などと注意する時に、怒りをもって表現することで真剣さを伝えることができます。さらにもう一つ、怒りは防衛感情でもあります。自分の心身の安全が脅かされた時や、大事な人やモノを守ろうとする時に、怒りをもって対応するという本能があるのです。

このように怒りは決して悪い感情ではありま せんが、強いエネルギーをもっているため、振り回されやすくなる、という大きな問題点があります。怒りに任せた言動で相手を傷つけ、後悔することのないよう、怒りをコントロールできるようになることが重要です。

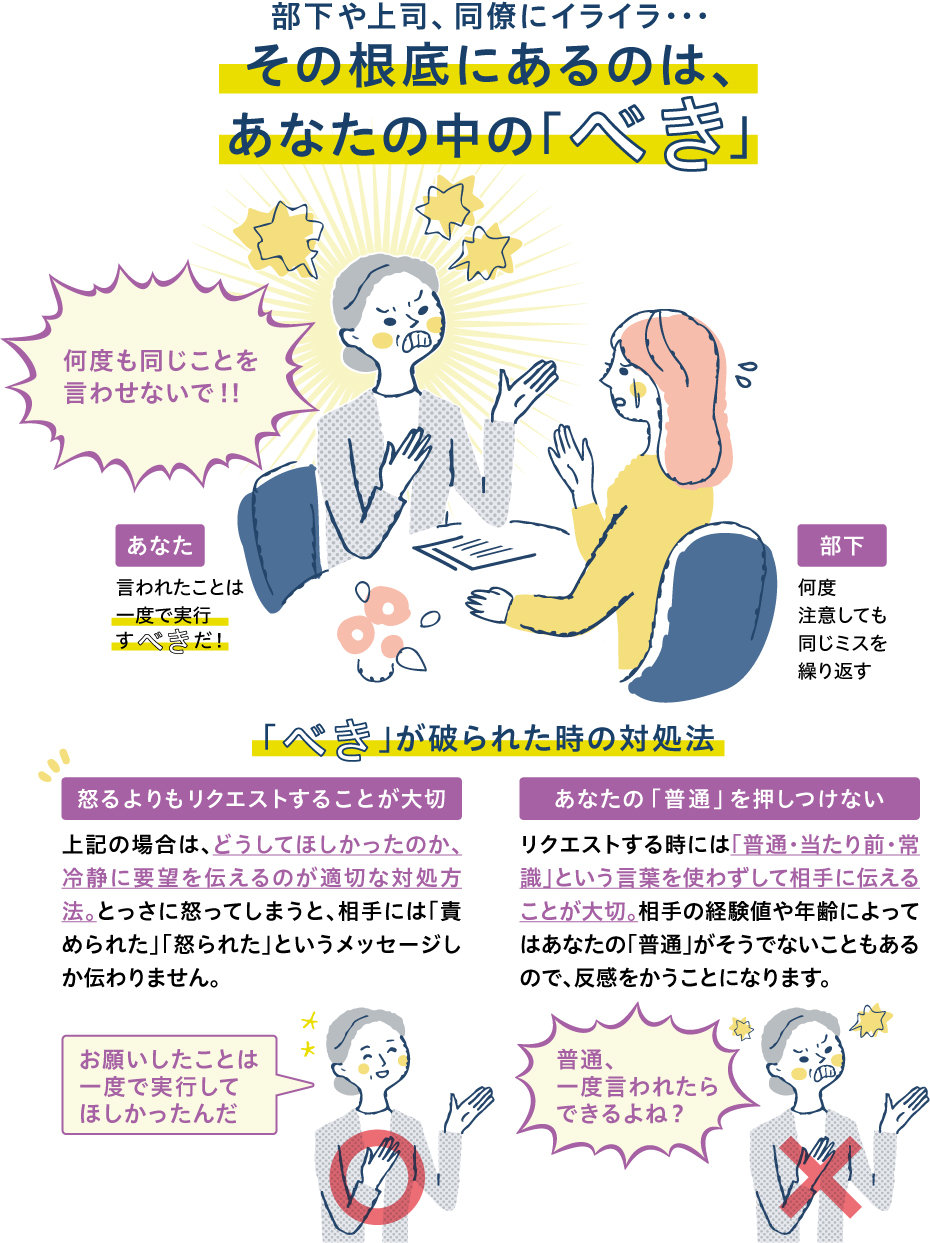

怒りが生まれるのは 自分の「べき」が破られた時

そしてもう一点、なぜ怒りが生まれるのか。それは自分の中の「べき」が破られることが理由です。「べき」とは「こうあるべき」という、自分の理想や願望、期待を表す言葉です。例えば部下にお願いしていたことが思い通りに進んでいなかったり、守ってほしい約束を無視されたりした時に怒りを感じるのは、「べき」が破られたからだと認識しましょう。

一人一人この「べき」の基準が異なるため、自分はどのような「べき」を破られた時に怒りの感情が生まれるのか分析していくことが、怒りをコントロールするための第一歩です。

怒りで「後悔しない」ために アンガーマネジメントを!

アンガーマネジメントとは、そんな怒りと上手に付き合うための、「心理トレーニング」です。先ほど説明した通り、怒りは自然に生まれる感情なので、アンガーマネジメントは「怒らないようになる方法」でもなければ「怒ってはいけない」と指導すものでもありません。一番大切なのは怒りで後悔しないこと。おそらく「あんな怒り方をしなければよかった」とか、反対に「あの時怒っておけばよかった」という後悔を経験したことのある方は多いのではないでしょうか。そんな後悔をしないよう、アンガーマネジメントでは、怒る必要のあることには適切に怒れる、そして、怒る必要のないことは怒らないで済むようになることを目指します。

怒りが生まれるメカニズムはライターの仕組みと似ています。特にマイナスな感情を抱えている時や体の状態がよくない時に「べき」を破られると、大きな怒りになりがちに。