キャリアアップ

初めてのインターネットセキュリティ その1 介護施設で今日からできる安全対策

介護の現場に必要な「革新」や「確信」や 「核心」をその分野の専門家に伺います。

ご利用者の個人情報も“売れるデータ”として狙われています

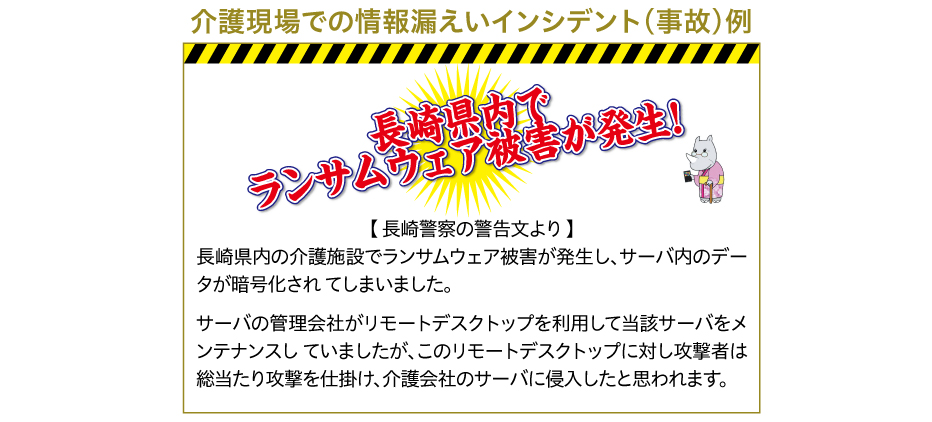

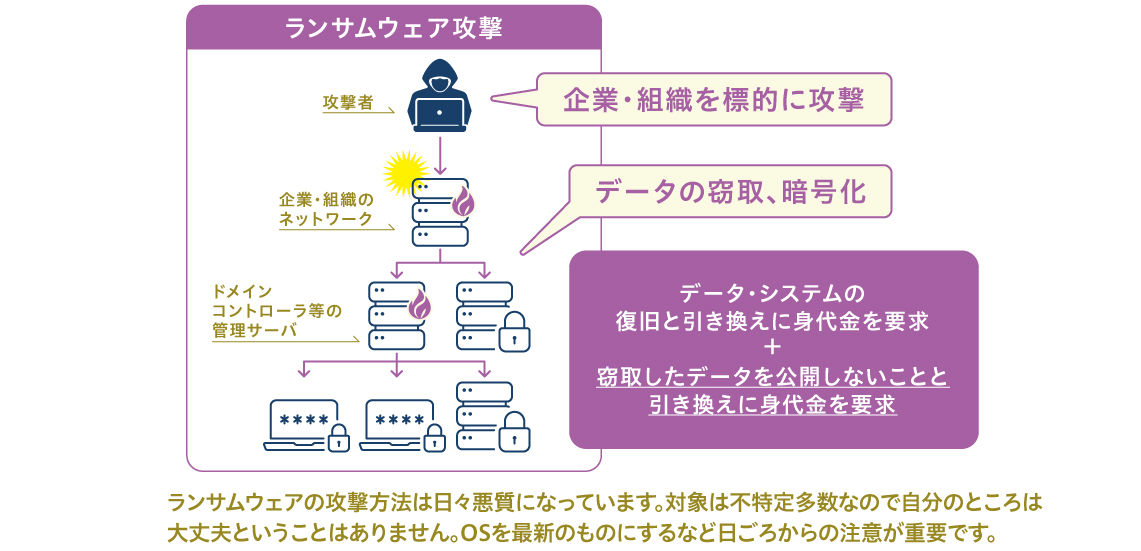

介護施設が扱う情報の中でも、ご利用者の個人情報は特に慎重な管理が求められます。住所、電話番号、医療・介護の記録、家族構成などが外部に流出すると、施設の信頼が失墜するだけではありません。近年増えているランサムウェアと呼ばれるサイバー攻撃にあうと、大事な情報を奪われたり、取り戻すために身代金を請求されたりします。

施設の経営者はこうした最近のサイバー攻撃の状況を踏まえて、リーダーシップをもってセキュリティ対策を徹底する必要があります。

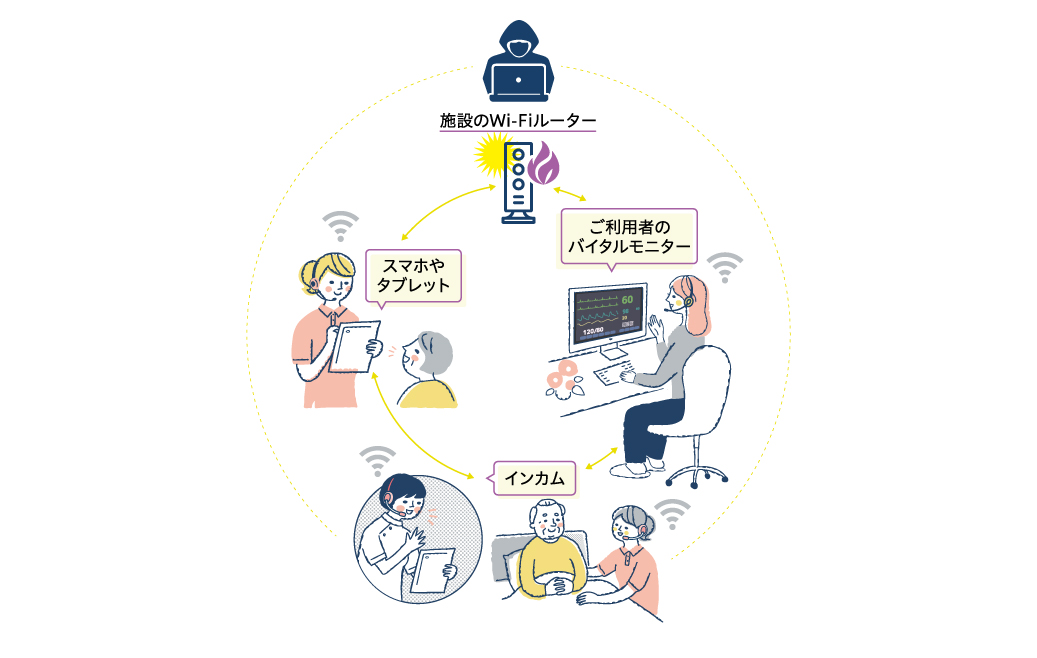

ICT化でデジタル機器が増えるほど狙われる「入口」は増えています

介護の現場でもICTの活用が推進され、介護記録はカーボン複写からデジタルデータへ、施設内での連絡はスマートフォンやインカムを使い、職員の代わりに多くのカメラがご利用者の見守りをするようになってきました。これにより、業務は効率化され、ケアの質も高まっている一方で、さまざまな情報が漏えいしたり簡単に盗まれたりしてしまうという危険性も高まっています。

できていますか? 漏えいを防ぐための5つのポイント

ご利用者の個人情報や多額の身代金を攻撃者(ハッカー)に取られることがないように、デジタルデータの管理では、次のような点に気をつけましょう。

❷ 送受信時にはパスワード付きファイルや専用サービスを使用していますか?

❸ 不要になった情報は完全に削除し、パソコンのゴミ箱に残さないようにしていますか?

❹USBメモリーやSDカードは使わないようにしていますか?

ウイルスに感染することもありますが、もっとも多いのが紛失によるリスクです。「無くした」だけでも施設の信頼を失墜させることになるので、どうしても使用しなければならない場合はデータを暗号化してくれるものを選ぶようにしましょう。

❺SNSにご利用者の顔写真や部屋の様子を載せる時は、細心の注意を払っていますか?

名札や部屋番号が写り込んでいないかチェックし、必ず本人やご家族に掲載承諾を得るようにしましょう。

Wi-Fiにつながっているすべてのものを守るために

どんなに注意していても、攻撃者はあの手この手で攻撃をしかけてきます。インターネットセキュリティのためにソフトを購入したり、アップデートしたりすることは、デジタル時代を生き抜くための必須の備えです。次の3つは必ず実行しておきましょう。

❶ ウイルス対策ソフトの導入

業務で使うパソコン、タブレット、スマートフォンには、すべてウイルス対策ソフトを入れましょう。無料のものよりも、法人用や信頼性の高い製品がお勧めです。万一ウイルスが侵入したときに、水際で警告サインを出して侵入を防いでくれます。

❷ OSやアプリのアップデートを怠らない

「新しい機能を使わないから更新しなくていい」と、アップデートの警告を無視していませんか。ソフトやアプリのアップデートには、新たに発見されたセキュリティの“穴”をふさぐ役割もあります。

ウイルス対策ソフトでも、10年前に導入したままでは、「インフルエンザの予防注射は10年前にやったので大丈夫」と言っているのと同じこと。今流行している新型のウイルスには効きません。どれも更新通知が出たらすぐ対応しましょう。

❸ メールやリンクは、すぐに開かない

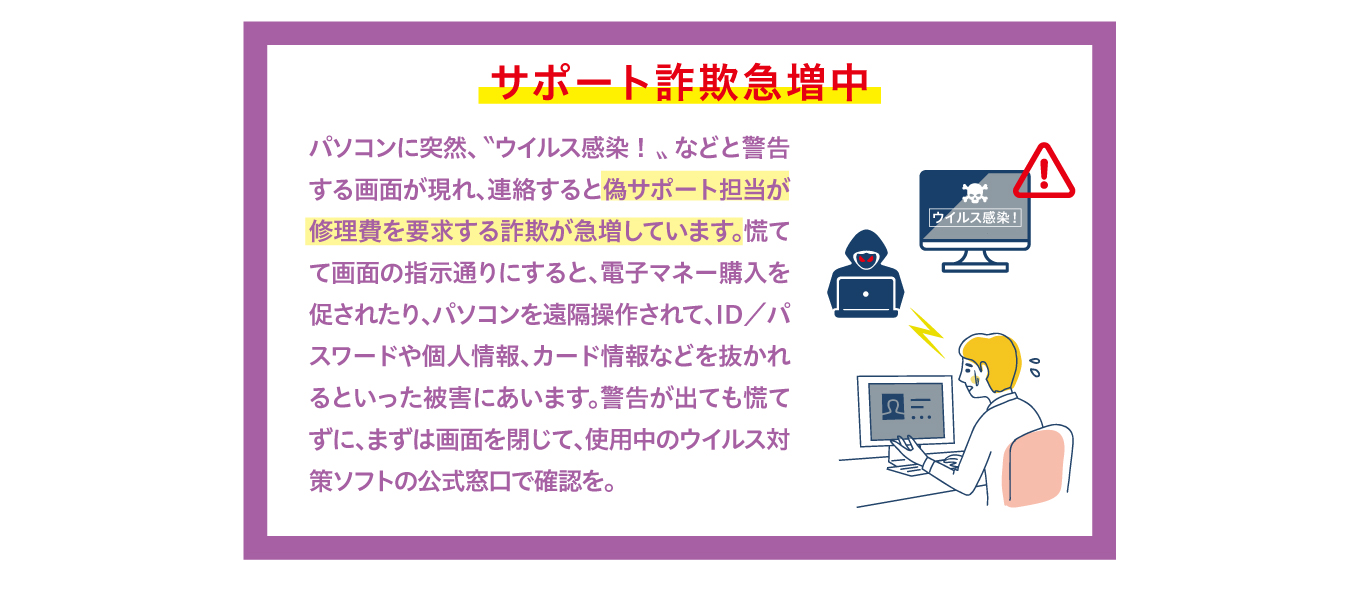

最近、銀行やカード会社、公的機関を装った巧妙で本物と見分けにくい詐欺メールが急増しています。このような詐欺メールには添付ファイルやリンク先をクリックさせる手口が多いので、ご利用機関やお取引先であってもすぐに添付ファイルを開いたり、リンク先をクリックしないようにしましょう。迷った時は警察や消費者センター、信頼できる人に相談しましょう。

玄関に鍵をかけるように、Wi-Fiにもパスワードをかけましょう

施設のネットワークには多くのものがつながっていて、リモートコントロールも可能です。言い換えると、これを悪用してアプリやデータを開けたり閉じたり、動かすことも可能になり、情報が漏えいする危険性をはらんでいます。

ネットワークを無線化するWi−Fiは、 電波のつながるところであればIDとパスワードを知っていれば施設の近隣からもつなぐことができてしまいます。Wi−Fiルーターは購入したときのID(SSID)/パスワードはそのまま使用せず、必ず自分たちでID(SSID)やパスワードを決めなおしましょう。

Wi-Fiの管理画面にも、パスワードをかけなおしましょう

Wi−Fiルーターには、回線を使うためのパスワードの他に、Wi−Fiを管理するためのパスワードが必要になります。通常、Wi−Fiを使用するためのパスワードを「暗号化キー」や「セキュリティキー」または単純に「パスワード」と呼び、Wi−Fiを管理するためのパスワードを管理用パスワード、管理者パスワードなどといいます。

Wi−Fiルーターを安全に使うには、まず初期設定のパスワードを変更し、管理画面には複雑なパスワードを設定しましょう。ファームウェア(ルーターのOSのようなもの)の更新情報もチェックしてください。施設の事務所で使用するWi−Fiと、ご利用者やゲスト用ネットワークを分けて設定しておけば、情報漏えいのリスクを下げられます。

Wi−Fiにどんな機器が接続されているかの一覧を定期的に確認し、万一不審な端末があればすぐに接続を遮断しましょう。

Wi-Fiにつなごうとすると、周辺に存在するWi-FiアクセスポイントのSSIDが一覧で出てきます。この時、ルーターのメーカー名が入っていたり、個人名がついていたりすると、ハッカーはそのルーターのセキュリティの脆弱な部分や初期設定のパスワードを調べて無線LANへの侵入を試みることができます。SSIDは推測されにくい無作為の文字と数字の組み合わせに必ず変更しておくようにしましょう。

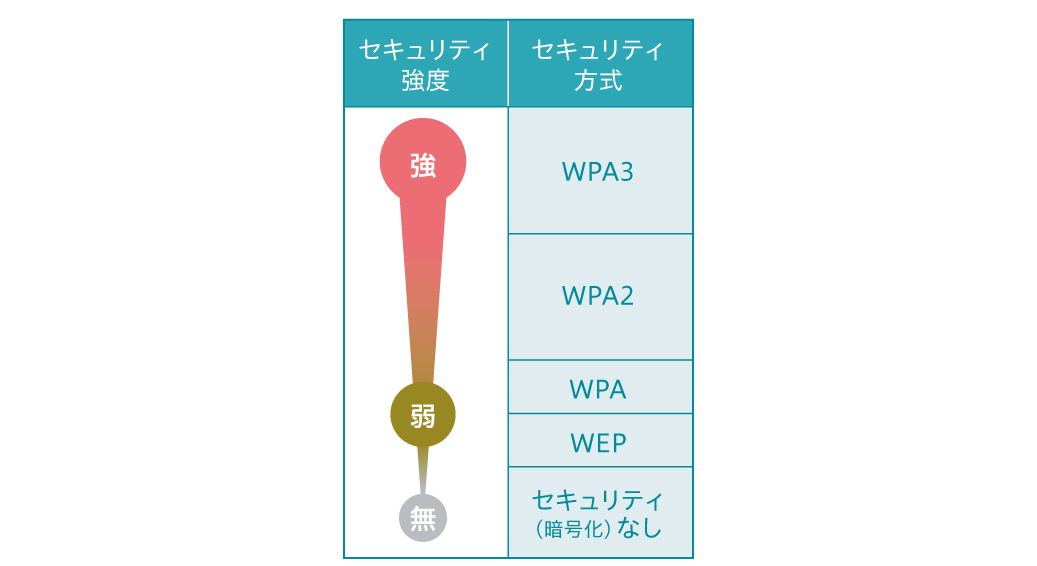

「セキュリティなし」はもってのほか 強度の強いものを選ぶ

Wi−Fiのパスワードを設定する時にWPA2やWPA3という文字を見ることがあると思いますが、これは暗号化方式のことで、WEPからWPA、WPA2、WPA3と時代を経るごとに強化され 、現在では一般的にWPA2以降が使われています。WEPなどの古いセキュリティ方式は、暗号の解読方法が知られているため、WPA2やWPA3などの新しいセキュリティ方式を選ぶようにしましょう。

下の図でもわかるように、「セキュリティなし」は誰でも接続可能な無防備な状態です。パスワードが設定されていない無料Wi−Fiで施設のパソコンは絶対に利用しないようにしましょう。

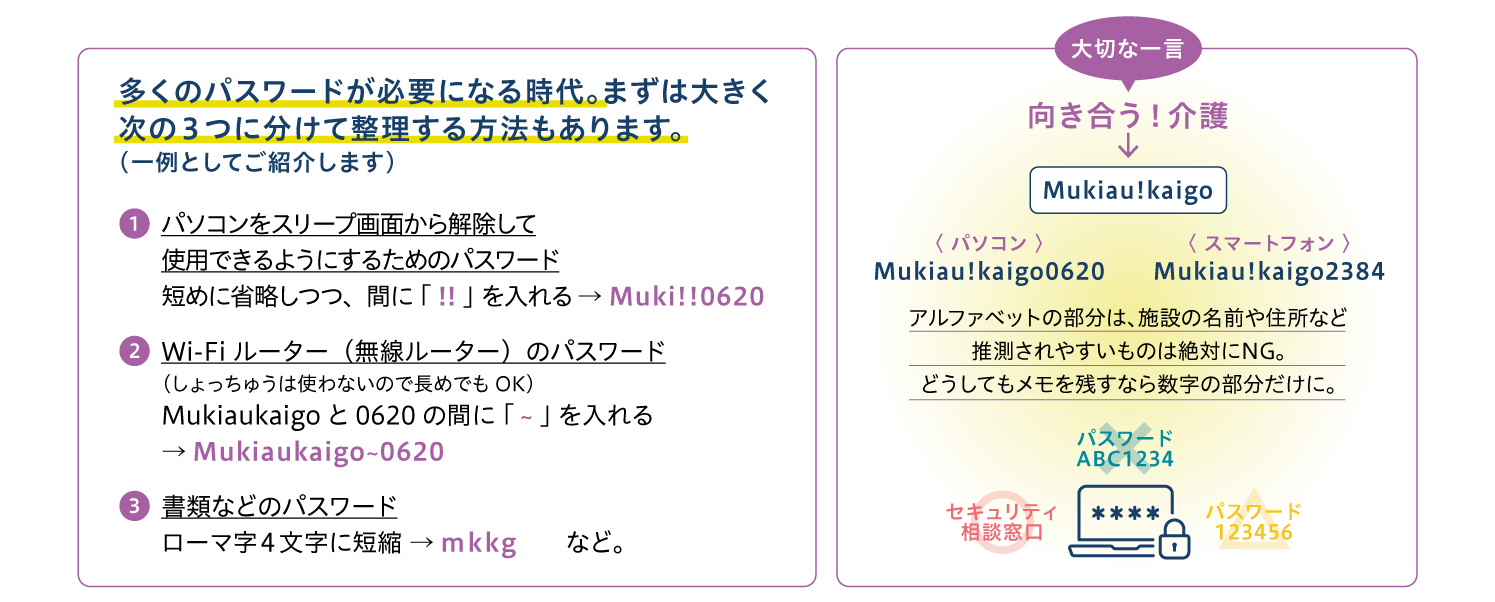

パスワードは長くて複雑なものに そして使いまわさないこと

施設のICT化に連れて、パスワードを使用する頻度も高まりますが、難しすぎると覚えられず、簡単すぎたり、同じパスワードをあちこちで使いまわすと悪用されやすくなります。とはいえメモに書いて見えるところに貼っておくのはもってのほかです。

解決策の一つとしてお勧めなのは、パソコンやスマートフォンの一部の機種が提案してくる「複雑なパスワード」の利用です。あまりに複雑なパスワードで「わからなくなったらどうしよう」と不安になるかもしれませんが、パソコンやスマホ内にパスワード情報がファイルとして格納され、そのファイルは専用のパスワードや指紋認証で開くので便利です。

こうした機能がない場合は、自分にとって大切な一言を基本のパスワードとして設定し、数字はパソコンなら、自分の起床時間に。スマホならアドレス帳の最初の番号の下4桁などと決めておくのもよいかもしれません。

相談窓口の連絡先を掲示しておきましょう

「うちは小さな施設だから関係ない」「機密情報なんてない」と思うかもしれませんが、たった一人の職員のパソコンがウイルスに感染するだけでも、入居者の個人情報が流出してしまう恐れがあります。

いったん情報が漏えいすると、信用の失墜や法的責任につながることもあります。どんな規模の施設であっても最低限のセキュリティ意識をもち、セキュリティ対策を徹底しましょう。

インターネットセキュリティ対策は一人で悩まないことも大切です。「なにかおかしい」と思ったらすぐに専門の問い合わせ窓口に聞きましょう。

受付時間 10:00~12:00 13:30~17:00

土日祝日・年末年始は除く

独立行政法人情報処理推進機構(IPA : Information-technology Promotion Agency, Japan)が国民に向けて開設している、一般的な情報セキュリティ(主にウイルスや不正アクセス)に関する技術的な相談に対してアドバイスを提供する窓口。