福祉施設SX

第4回 施設食を支え続ける力 社会福祉法人 愛川舜寿会 特別養護老人ホーム ミノワホーム

高齢者福祉をますます発展させていくために、

持続可能な施設運営のヒントをご紹介します。

第4回 施設食を支え続ける力

暮らしを支える ミノワホームの食

特別養護老人ホーム ミノワホームが神奈川の県央北部の町、愛川町に開設されたのは1992年。

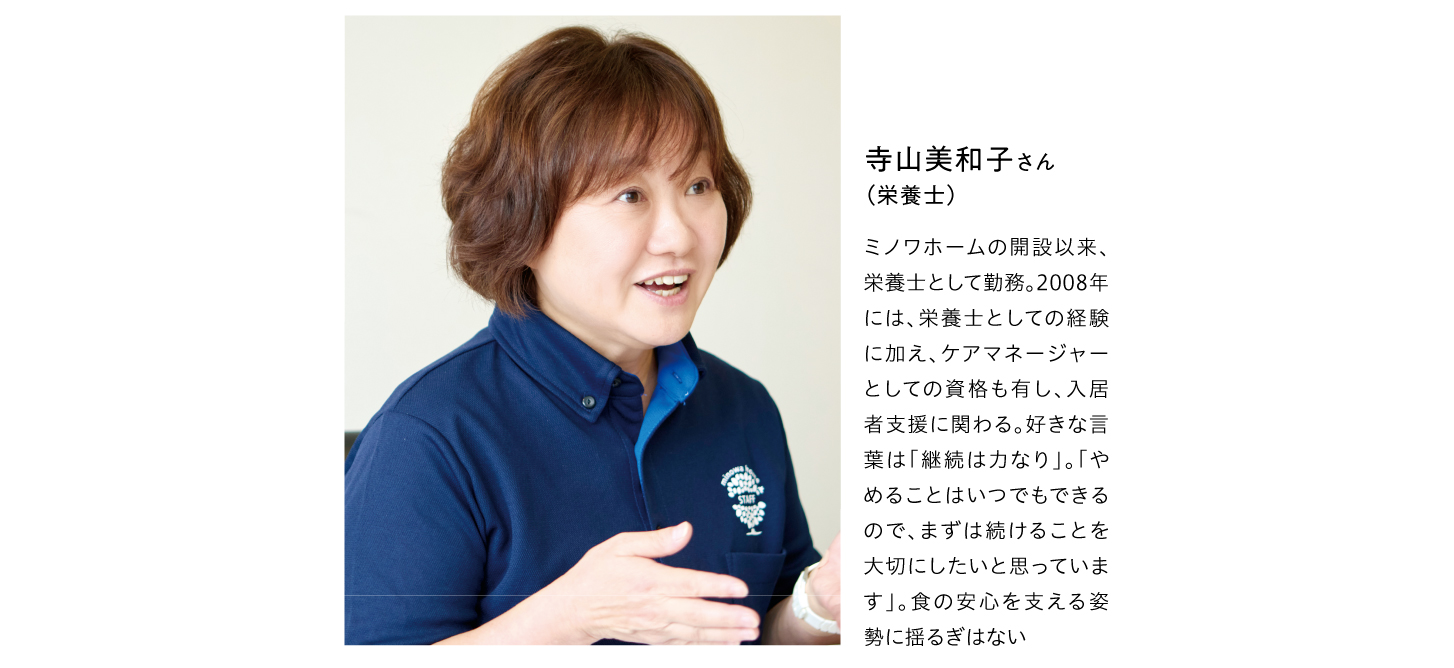

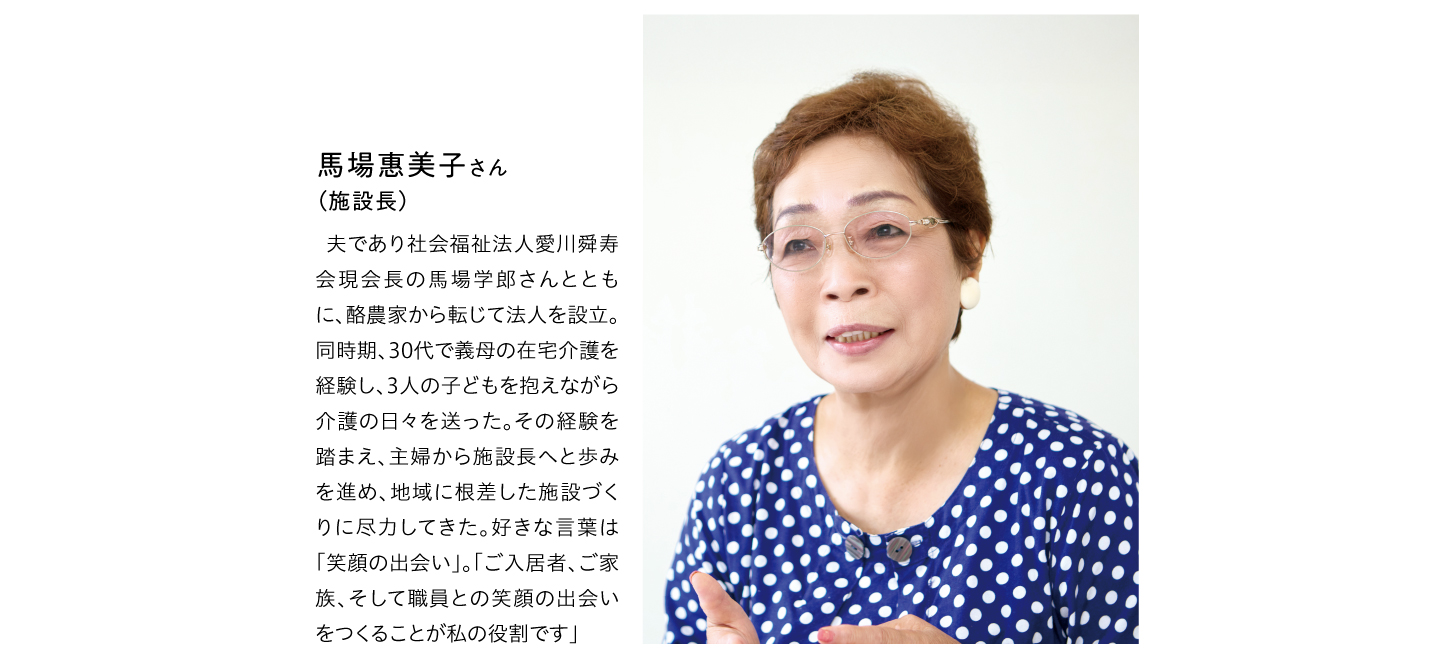

以来30年以上にわたり、施設の食を支え続けてきたのが、栄養士の寺山美和子さんです。施設長の馬場惠美子さんとともに、「食は暮らしの中心」という理念を胸に、毎日の献立作りにこころを尽くしてきました。

「高齢者にとって食事は最後に残された楽しみ。だからこそ外部に委託せず、自前の厨房でこころを込めて作りたい」という馬場施設長の想いを受け、同ホームでは陶製の器やお盆などを使って家庭的な食卓を再現。旬の食材を取り入れ、盛り付けに彩りを添え、さらに嚥下機能が低下した方には10年以上前から個々の状態に応じた手作りのソフト食を提供し、見た目や口当たりにまで配慮してきました。こうした取り組みの積み重ねが「ミノワホームらしい食」の文化を形づくってきたのです。

季節を味わう 行事食と「喫茶の日」

ミノワホームの食の特長といえるのが、地元でとれる野菜や卵、魚をできる限り活用し、そのうえで季節ごとの行事食やイベント食を豊かに企画していることです。春はちらし寿司、夏は流しそうめん、秋は焼き芋、そして地元の郷土菓子である酒まんじゅう等々、年間を通じてホーム内の掲示板にはさまざまなイベント食のお知らせが貼り出され、ご入居者の楽しみになっています。

さらに毎月一日とご入居者の誕生月には、地元農家のささげを使った赤飯を炊くのも開設時からの恒例行事。加えて、月に一度は、調理員が手作りしたデザートと飲み物をご入居者に楽しんでもらう「喫茶の日」を実施しています。寺山さんの発案で始まったこの取り組みは、ご入居者にとっての喜びであると同時に、調理員の仕事へのモチベーションを高めるよい機会にもなっています。

「調理員は毎回二人一組で担当し、デザートをお出しする際に『今回はこの二人が担当しました』と紹介しているんです。作り手の顔が見えることで安心感が生まれ、ご入居者にとても喜ばれます。その反応が励みになるようで、調理員は当日に向けて何度も試作を重ね、味見をするなど意欲的に取り組んでくれていますね」(寺山さん)

小さな達成感の積み重ねが、日々の仕事への自信とやりがいへとつながっていくのです。

ICTで広がる 新しい食のケア

施設の食を支えているのは、昔ながらの工夫だけではありません。時代の変化に応じ、新しい仕組みも積極的に採用してきました。その代表が、介護記録用のスマホアプリ「ケアコラボ」の導入です。同アプリによって、食事や体調に関する情報を介護職員、看護師、調理員が同時に共有できるようになりました。

「おかげで『パンよりご飯のほうが食べやすそう』『咀嚼が弱まってきたから次回はソフト食を検討しましょう』といった具体的な管理栄養士の記録が、すぐに全員に伝わります」(寺山さん)

こうして情報が「見える化」されることで改善策も出やすくなり、一人ひとりに合ったきめ細かな食事対応が可能になったと語ります。

「食欲不振が続く場合や嗜好の変化が見られる場合でも、記録を振り返ることで正確に対応できるため、食事を含めて、より丁寧なケアにつながっていると思います」(寺山さん)

こうしたICTを活用した記録の効率化によって帳票の作成に追われる時間が減ったことで、食前の声かけや食後のちょっとした会話など、ご入居者とのやり取りにより多くの時間を割けるようになりました。その積み重ねが「一人ひとりに合わせた食の支援」に直結しています。

管理栄養士がひらく 「ハーフ食」の可能性

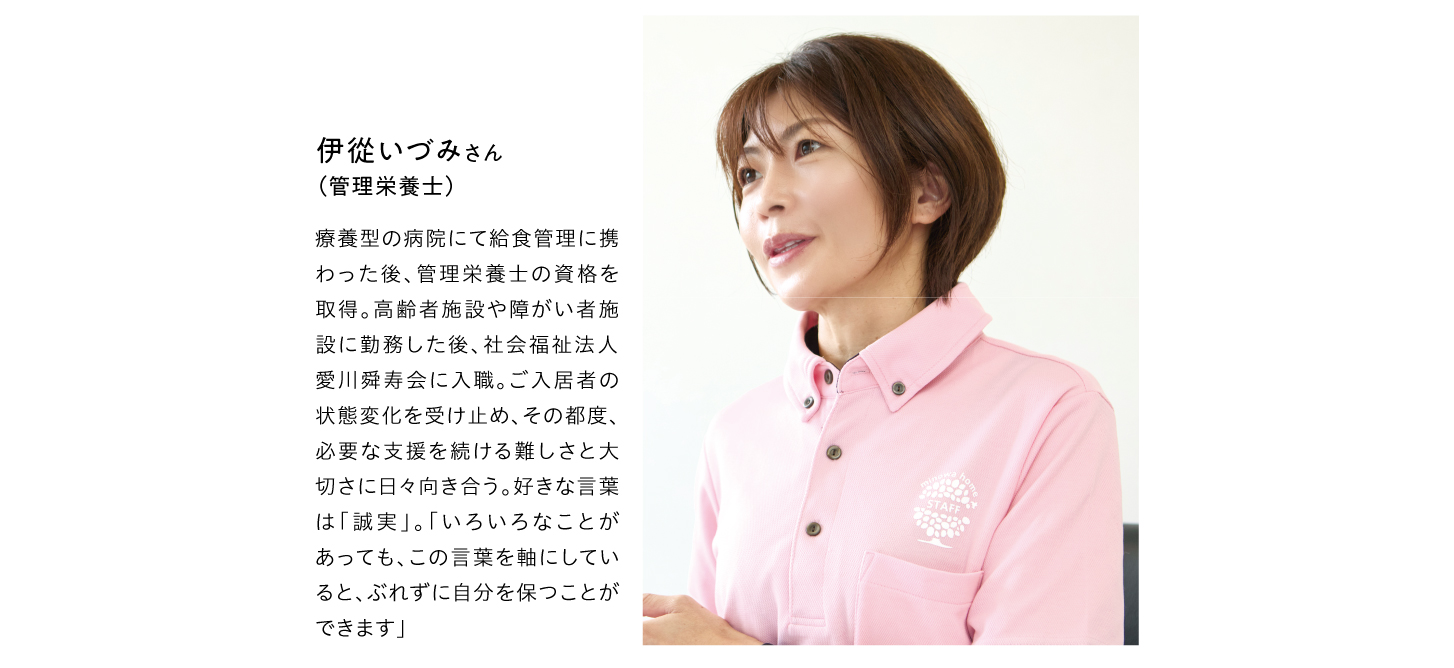

3年前からは管理栄養士が配置され、体制はさらに強化されました。それに先立ち、ミノワホームでは食に関連する管理体制も構築。寺山さんを中心に食材や注文の管理、献立設計などを行う給食管理と、ご入居者の栄養ケアマネジメントを行う栄養管理に分類されました。その後者を担当する管理栄養士の伊從(いより)いづみさんは、栄養ケア計画の作成やモニタリング、医師や看護師との連携など幅広い業務を担い、栄養士と調理員だけでは補えなかった部分を支えています。

なかでも伊從さんが中心となって導入したのが、「ハーフ食」です。ハーフ食とは、通常の食事量をおおよそ半分に抑え、不足分は栄養補助食品で補う食事形態のこと。採用によって、食欲不振や一度に多くを食べられない高齢者でも、負担を減らしつつ、必要な栄養を確保できるようになりました。

「食事を残すことが続くと、食べる意欲そのものが薄れてしまいます。そうならないためには『これなら食べきれる』と考える量を出すことが大事。そのうえで高たんぱく・高カロリーな食事をご提供できるのがハーフ食の強みです」(伊從さん)

導入にあたっては、ご入居者ごとの状態や嗜好を丁寧に把握し、毎月の栄養ケア会議で介護職員や看護師と意見を交わしながら、食事形態や補助食品を調整。嚥下機能が低下している方には飲み込みやすい形態を優先するなど、個別性を大切に工夫を重ね、今では安定した仕組みとして定着しています。また、ご入居者の状態を把握するために、伊從さんは昼夕の食事時に必ずフロアへ出向き、ご入居者と会話を交わしながら介助することも大切にしています。

「直接、食事介助をすることで食べ方の変化などに気づくことができます。食事の様子を実際に見て、ハーフ食を解除して普通食に戻すなど、柔軟な対応がとれるのも、そのためです」(伊從さん)

なお、フロアで管理栄養士として直接的な食事介助ができるのも、栄養士との業務内容がしっかり住み分けられているからこそ。その点を伊從さんは「ありがたいですね。介護職員と同じ目線で状況を共有することで、日々の食事改善や栄養管理に活かせますから」と話します。

良好な関係性をベースに 想いを伝える

自家厨房で調理をし、良質な食を提供し続けるには、人材確保と働きやすい環境が欠かせません。ミノワホームでは現在、調理員が8名配置され、安定した体制を維持。負担を分散し、シフト調整を工夫することで、長く働き続けられる環境づくりにも力を入れています。

「今は自家厨房で食事(ご入居者と通いで最大109名分)を手作りするだけの人手は足りていると思っています。よく連携の大切さがいわれますが、ミノワホームの場合、私も含めて勤続年数の長い調理員が多いため、業務に必要な連携も自然にとれていると思います」(寺山さん)

自然な連携とは一体どういうものかを改めて伺うと「まずは自分の想いを素直に伝えてみること」という言葉が返ってきました。

「ただ、もともと私は人に頼むことが苦手なタイプで、これまで無我夢中で仕事をするなかで、一人で抱え込んでしまうこともよくありました。けれど、だんだんそれではいけないと思うようになってきたんです。ミノワホームの食の歴史を伝えられるのは、開設時からいる私にしかできないこと。つまり、これまで培ってきた考え方や工夫を次の世代に伝えることが、私にできる“継続”の形なら、人に想いを伝えることを大切にしなければと思い、実践しています」(寺山さん)

日常での良好な関係をベースに、調理員、介護職員、看護職員が率直に想いを伝え合うことで職員間の信頼も育まれ、食を中心としたケアの質が高まっていく―。良質な食事作りは誰か一人の力ではなく、互いの専門性が交わるところから広がっていくのです。

続けてきた先に 文化が生まれる

ミノワホームの食の歩みは、単なる「食事提供」ではなく、職員、ご入居者とともに築いてきた文化そのもの。寺山さんの経験と工夫、伊從さんの専門性、調理員や介護・看護職員の協力、そして馬場施設長の理念。そのすべてが重なり合い、「食を支え続ける仕組み」が形づくられています。経験を受け渡すことは、知識を伝える以上に、組織の未来を形づくる文化の継承です。寺山さんの「素直に伝える姿勢」は、若手の学びを促し、チーム全体の成長へとつながっています。継続とは、ただ手法を伝えることではなく、次の世代がさらに発展させられるよう道筋をも示すこと。そうして築かれた「食を支える力」は、これからの介護の現場を支える確かな礎になっていくでしょう。

撮影=柿島達郎/取材・文=冨部志保子