福祉施設SX

多角的に取り組む排泄ケア PART2 介護用おむつメーカーのパイオニアに聞く 介護の質を左右する「排泄ケア」それを支えるおむつとは?

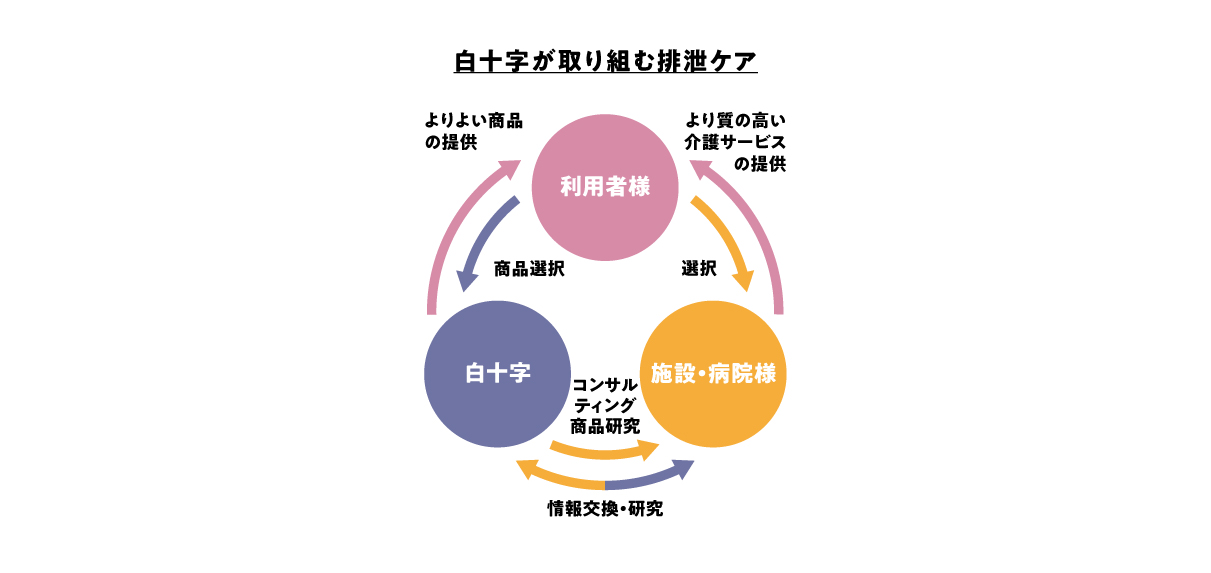

ケア(介護)は人間関係の究極の姿であり、その本質は人を思いやる心、すなわちD(デリカシー)にある。」と考える白十字株式会社。とりわけ排泄ケアは最もデリカシーが必要とされるだけでなく、介護の質を左右する重要なケアと考えて、より質の高い介護環境と、コスト・作業のバランスが取れた仕組みを実現するための商品作りを進めています。

おむつは排泄物をただキャッチするだけのものではなく排泄ケアの後方支援をするもの

白十字株式会社はおむつを「排泄物をキャッチするためだけのもの」ではなく、排泄ケアの後方支援ツールとして捉えています。 一営利企業だからといって、おむつを大量に消費してほしいとは考えていません。できるだけおむつに頼らずに済むようにしたいけれど、おむつを必要とする方がいる限り、商品を用意することが使命です。それは傷の手当てのためには清潔なガーゼが必要だけれど、傷が治ればガーゼは必要がないという発想と同じです。

「人の痛みや苦しみに寄り添う商品作り」という企業理念のもと、ご利用者様と介護者にとって本当に必要なおむつを、最適な形で提供するために日夜商品開発を進めています。

おむつ内環境の改善が 施設の労働環境の改善と 介護の質の改善につながる

医療品メーカーとしてスタートした企業であることから、ご利用者様のトータルな健康も重視し、おむつ内の環境改善にも取り組んでいます。

ムレを防ぐためには、おむつ内の湿度変化を測定し、透湿性を高めました。その結果、衣服が湿気でぬれたり、臭いが外に漏れたりするなどの課題が生じたこともあり、現在はバランスを重視した作りになっています。

また、肌表面を弱酸性に維持する構造を取り入れ、肌に優しい設計にこだわっています。

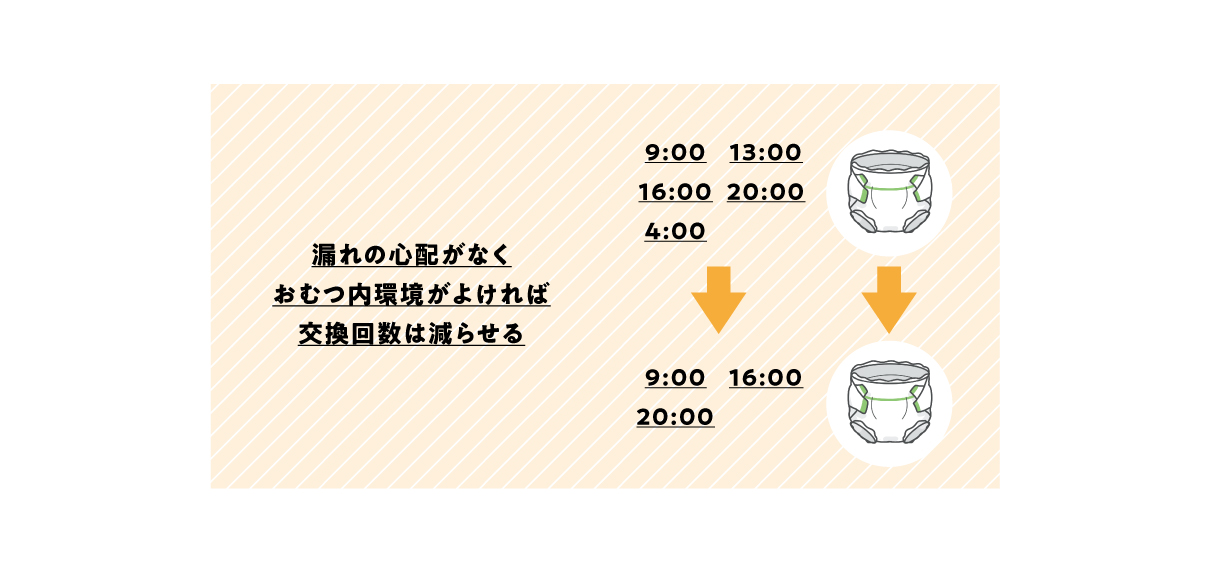

こうしておむつ内の環境を改善し、十分な吸収量と両立させることで、おむつ交換の頻度を減らすことができ、介護現場の労働環境の改善にもつながります。私たちが目指すのは、ご利用者様の健康、介護者の労働環境、経営コスト、そして一番大事な介護の質、そのすべてが改善できるおむつの開発です。

「モレない・快適・簡単に」が 商品作りのキーワード

快適であることや、簡単に使えることは重要です。しかしおむつである以上、漏れないことが何より大事であり、ここが担保できるかどうかが、介護の質に関わってくるのではないでしょうか。

たとえば漏れてしまうのが心配で何枚も重ねたり、大きすぎるものを使うことでかえって漏れにつながったり、心配でおむつ交換の頻度が増えたりするのはよくありません。

薄型のものであっても、その方にあった吸収量であれば漏れの心配はありません。一方で、平均的な1日の尿量1,500mlを上回る、1,800mlを吸収できるパッドがあります。本来、ここまでの吸収量は必要ないかもしれませんが、どうしても夜間が不安というニーズ、ケアする方の負担軽減、ケアされる方の安眠確保に応えるためにご用意しております。「漏れない安心」が介護をする方、される方両方のQOLを上げると確信しています。

現場で実際に後方支援をする 排泄ケアアドバイザーの存在

社内に排泄ケアアドバイザーを置き、商品を納入した施設や病院を定期的に訪問し、おむつの使い方のアドバイスや排泄に関するお困りごとのご相談に応じているのも白十字株式会社の大事な取り組みです。

たとえば特別養護老人ホームではすべての方に同じおむつで同じケアを提供するのは困難です。そのため軽度から重度まで幅広いニーズに対応した、50~1,800ml程度までのさまざまな吸収量の商品ラインナップから、ご利用者様の状態や使用する時間帯に合った提案を行っています。実際に吸収量の多いおむつとの組み合わせを行ったことで、多くの施設や病院で、おむつ交換の回数を減らすことに成功しています。

お困りごとや悩みで一番多いのは、やはり漏れの問題です。しかし実際のおむつ交換に立ち会うと、サイズの間違いや当て方、商品そのものの選び方が原因になっていることも少なくありません。そんな時は原因分析をし、適切な商品選びと使用方法、解決策などをご紹介します。

その他、介護施設の新人からベテランの方までを対象とした排泄ケアやIAD(失禁関連皮膚炎)の予防など、さまざまな研修会も実施しています。

現場の声をとことん聞き、 ご利用者様の声なき声も聞く

社員である排泄ケアアドバイザーが施設へ直接訪問することは、介護する方の生の声を聞かせていただけるという点でも非常に重要です。収集したお声はすべて共有して、商品開発に反映させる体制を整えています。

また社内の研修では実際に社員同士でおむつを装着し合う体験を行っています。おむつの使用感をご利用者様本人から聞くのは難しいため、実際に自分たちが身につけることを通じて、装着感や装着方法はどうか、ご利用者様の「声なき声」を理解し、適切な装着方法や快適性を学べるようにしています。

おむつは人生の最期の瞬間まで身に着ける可能性のある商品です。どうしたらご利用者様の尊厳を守れるかということも考えながら、ご利用者様一人ひとりに合った排泄ケアの支援ができるように開発や研究を進めていきます。

取材・文=池田佳寿子