福祉施設SX

多角的に取り組む排泄ケア PART1 泌尿器科 専門医に聞く チームで共有して おきたい基礎知識

排泄介助は、羞恥心を伴う、「人間の尊厳」に関わるケアです。できる限り最後まで自分の力で排泄をしていただくよう支援することは、利用者の尊厳を守るためにとても大切です。

今回はご利用者様と介護者の双方にとってよりよい排泄ケアのあり方について、排尿ケアを中心に多面的に検証します。

まずはご利用者様の排泄の 状態を把握しましょう

排泄の記録や数値を共有して 医療と介護のチーム連携で ケアに取り組む

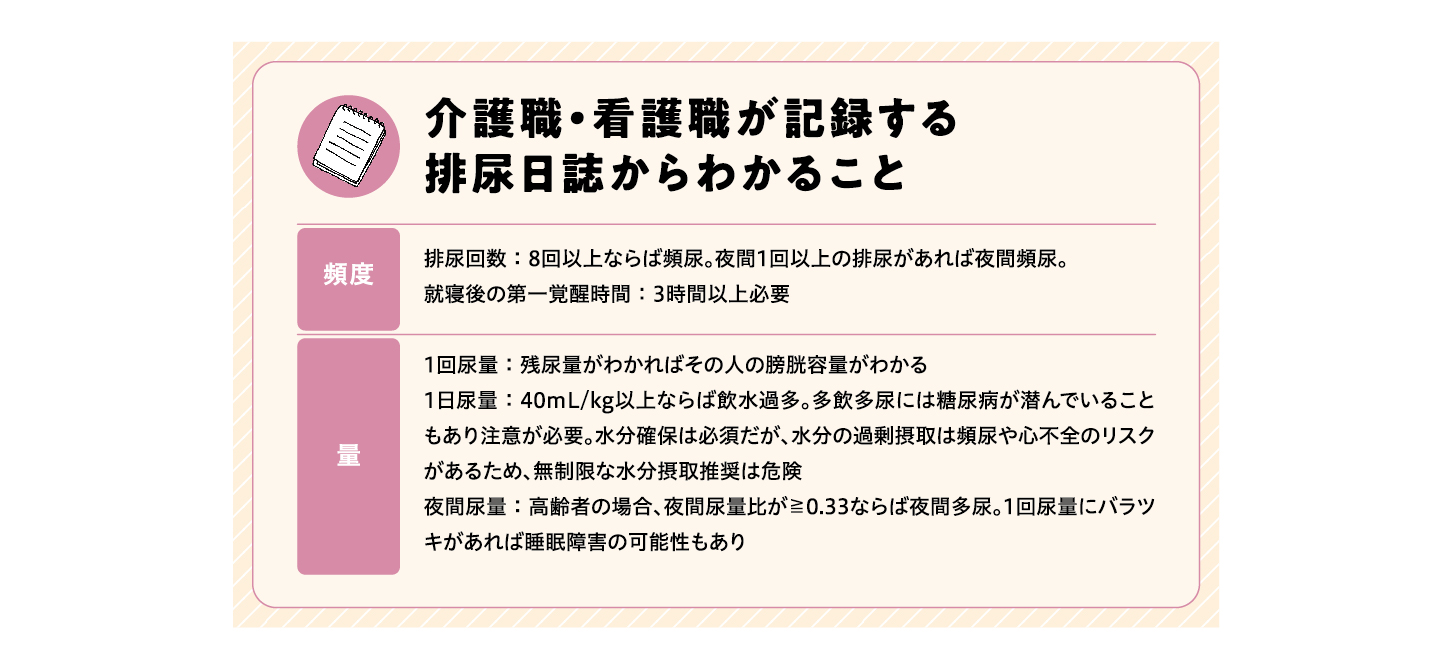

高齢者の排尿症状は多岐にわたります。失禁にも複数のタイプが存在し、症状が重複している可能性もあります。個々の高齢者がどの症状で困っていて、その原因がどこにあるのかを具体的に把握するためには、尿量や頻度などの情報をもとに排泄の状態を正確に判断することが必要になります。そのための貴重な情報となるのが、介護職が中心となって集めた記録や数値です。

こうした情報をもとに、医療と介護のチームがそれぞれの専門分野の知識を生かして、多職種連携で高齢者の排泄ケアに取り組みます。

この時、泌尿器科医、認定看護師、介護士、理学療法士、作業療法士等のリハビリテーション専門職、薬剤師が加わればさらによく、また使いやすく、通いやすいトイレの構造を考えられる建築士などにも加わってもらえるのが理想です。それが無理だとしても、このような視点で、トラブルが起こる理由(原因、疾患の仕組み)を一緒に考えることが大切で、そのトラブルは必然なのか、未然に防げるものなのか、ということを常にチーム内でディスカッションすることが必要です。

「漏れることはあたり前」 と思わない

病気や薬が原因の場合もあるので こんな時は医師に相談

排泄の問題で「漏れることがあたり前」になってしまうと、病気が見逃されがちになるため、さまざまな現象を「何か変だな」と捉える視点が必要になります。尿失禁の原因としては尿路の疾患だけでなく、神経疾患や薬剤性、心因性などがあります。夜間頻尿の原因には、飲水過多や薬剤、睡眠時無呼吸症候群などがあり、特に睡眠時無呼吸症候群の治療により夜間頻尿が劇的に改善するケースが少なくありません。

また風邪薬や花粉症に用いられる抗アレルギー薬、パーキンソン病薬などの薬剤が頻尿や排尿困難の原因となることがあるため、ご利用者様の服薬歴の確認と薬剤師との連携が重要です。薬剤性の排尿障害や排便障害が判明している時は、必ずその旨を申し送りするようにしてください。

機能性失禁は 介護施設でも改善できる!

機能性失禁とは尿道、膀胱、直腸といった臓器の問題ではなく、加齢や環境が原因で起きる失禁のこと。要介護高齢者に多く見られ、リハビリによる下肢筋力強化や超音波を用いた膀胱による超音波利用うながし排尿が有効です。

残尿は少ない方がよいので 残尿量の確認を

慢性尿閉による溢流性尿失禁では、膀胱に尿がたまってチョロチョロ漏れる状態になります。残尿量の確認が重要であり、残尿量100㏄以上では尿路感染症発生率が約5倍高くなるといわれています。この状態を放置すると有熱性尿路感染症や腎機能障害のリスクがあります。

おむつは排泄ケアのパートナー

おむつ使用は完全否定ではなく、排尿自立度とおむつ依存度のバランスを取り、個人のライフスタイルに合わせて活用することが重要だと考えます。べったり頼りきりにならなくてもよいが、いずれは100%頼ることになってもよい。高齢者が快適な生活を送るためのツールであり、パートナーではないでしょうか。

■蓄尿症状を起こす可能性のある薬剤:交感神経α受容体遮断薬、勃起障害治療薬、抗がん剤、アルツハイマー型認知症治療薬、狭心症治療薬、コリン作動薬、抗男性ホルモン

■排尿症状を起こす可能性のある薬剤:総合感冒薬、頻尿・尿失禁・過活動膀胱治療薬、オピオイド、筋弛緩剤、ビンカアルカロイド系薬剤、鎮痙剤、消化性潰瘍治療薬、抗不整脈薬、抗精神病薬、三環系抗うつ薬、抗パーキンソン病薬、抗めまい・メニエール病薬、気管支拡張薬、低血圧治療薬、抗肥満薬

おむつについては、失禁関連性皮膚炎の予防、消臭機能の改善、尿漏れセンサー内蔵型おむつの実用化は期待したいと思います。

排尿センシング技術については、太った人でも使用可能で、膀胱位置の追尾機能、薄型で広範囲をカバーできるとよいと思います。

さらに、おむつの廃棄処理は産業廃棄物として非常にコストがかかり、災害時にはさらに廃棄が困難になるため、リサイクルや再利用技術の開発も課題になるのではないでしょうか。

取材・文=池田佳寿子