福祉施設SX

第13回 鹿児島県 社会福祉法人 幸伸会 デイサービスセンター 木楽

社会福祉法人 幸伸会 デイサービスセンター 木楽

1993年の創立以来、鹿児島県・大隅半島に位置する錦江町と鹿屋市において特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、居宅介護支援センター、認知症高齢者グループホーム、有料老人ホームなど17事業所を運営。

介護の未来へ ―

科学とこころで挑む、木楽のチャレンジ

好立地を活かし 多世代が集う場に

本土最南端に延びる大隅半島のほぼ中央に位置する鹿屋市(かのやし)は、人口約10万人を擁する中核的な都市。社会福祉法人 幸伸会は、1993年の創立以来、同地とその南部に位置する錦江町(きんこうちょう)を拠点に、高齢者福祉事業を展開しています。今回訪ねたデイサービスセンター木楽(以下、木楽)がある鹿屋市では、法人が2022年10月に複合型施設ラポール青山荘を開設しました。

「市の中心部という立地のよさを活かし、地域の人たちにとっても集いや憩いの場になるように、との想いを込めてつくりました」と話すのは、法人本部長の山添佐依子さん。

3フロアからなる建物は2階がグループホーム、3階が有料老人ホームとなっており、もともと同地にあった木楽は、施設の1階で運営を続けています。

「複合型施設の1階という特性から、木楽には在宅の方だけでなく、上階の有料老人ホームのご入居者もいらっしゃいます。そのため、ご利用者のADLの幅が広いのが一つの特徴です」

自立度が多岐にわたる木楽では、ご利用者一人ひとりのニーズをくみ取りながら多種多様なレクリエーションや行事を計画・実施しています。

四季折々の行事を 楽しむことを大切にて

「春になると近所の公園に行き、お元気な方は芝生にレジャーシートを敷いて座っていただきながら皆でお茶会をしたり、紫陽花を見にドライブしたり。夏には流しそうめんや夏祭り、秋には焼き芋大会なども開催します。こうした行事が楽しいからと、木楽を選んでくださる方が多くおられます」

季節の行事を行ううえで大切にしているのは、「実施する側が行事を楽しむこと」だと山添さん。

「これは理事長(石踊紳一郎さん)がよく言うことですが、職員が楽しいと思う行事を一生懸命考えて実行することがまず大切で、その結果、楽しんでくれた参加者が一人でもいたら成功と捉えて、次を考えなさいと。つまり、あれこれ考えすぎず、まず楽しいと思うことをやってみなさいということですね。この言葉に背中を押されて、思い切っていろんなことに挑戦できているように思います」

❶暑い夏には、施設の敷地内で流しそうめんを楽しむ。季節感を取り入れたイベントは、ご利用者の生活にメリハリを与え、利用者同士のコミュニケーションを深める ❷昨年夏には福岡から九州プロレスのめんたい☆キッドさんが来訪。ご利用者の皆さんとたくさんの写真を撮影した ❸運動会でのひとコマ。職員対抗の飴食い競争で、顔を真っ白にさせた湯ノ谷さん ❹12月には焼き芋大会を実施。「外で焼いている様子をご利用者に見学してもらった後、召し上がっていただきました」(山添さん)nstagramで積極的に発信している。「yozefuhome」で検索を

❶暑い夏には、施設の敷地内で流しそうめんを楽しむ。季節感を取り入れたイベントは、ご利用者の生活にメリハリを与え、利用者同士のコミュニケーションを深める ❷昨年夏には福岡から九州プロレスのめんたい☆キッドさんが来訪。ご利用者の皆さんとたくさんの写真を撮影した ❸運動会でのひとコマ。職員対抗の飴食い競争で、顔を真っ白にさせた湯ノ谷さん ❹12月には焼き芋大会を実施。「外で焼いている様子をご利用者に見学してもらった後、召し上がっていただきました」(山添さん)nstagramで積極的に発信している。「yozefuhome」で検索を

「ご利用者と、ICTの波に

楽しみながら乗っていきたい」

「科学的介護×寄り添うケア」 で支える木楽の挑戦

木楽の運営方針は、ご利用者が可能な限り自立した生活を営むことができるよう、必要な援助を行うこと。こうした方針のもと、マシンを使用しないプログラムを中心とした機能訓練を実施し、利用者の身体機能の維持・向上をサポートしています。

「先ほどお話ししたように、木楽には要支援1から要介護4や5の方までがいらっしゃるので、機能訓練も一律ではなく、個々に内容を変えて行う必要があります。そのため、3年前の移転を機に、以前はホールにあった機能訓練のコーナーを別室とし、理学療法士とご利用者がマンツーマンで行う個別のリハビリに力を入れています」と山添さん。

このように、ご利用者一人ひとりに合わせた機能訓練を行うなかで、その効果をさらに高めるために、木楽では2021年からLIFE(科学的介護情報システム)を導入しました。LIFEとは、介護施設や事業所が提供するケアの内容や利用者の状態を厚生労働省が分析し、結果をフィードバックするシステムです。このデータを活用することで、より効果的なリハビリプログラムの設計が可能になります。

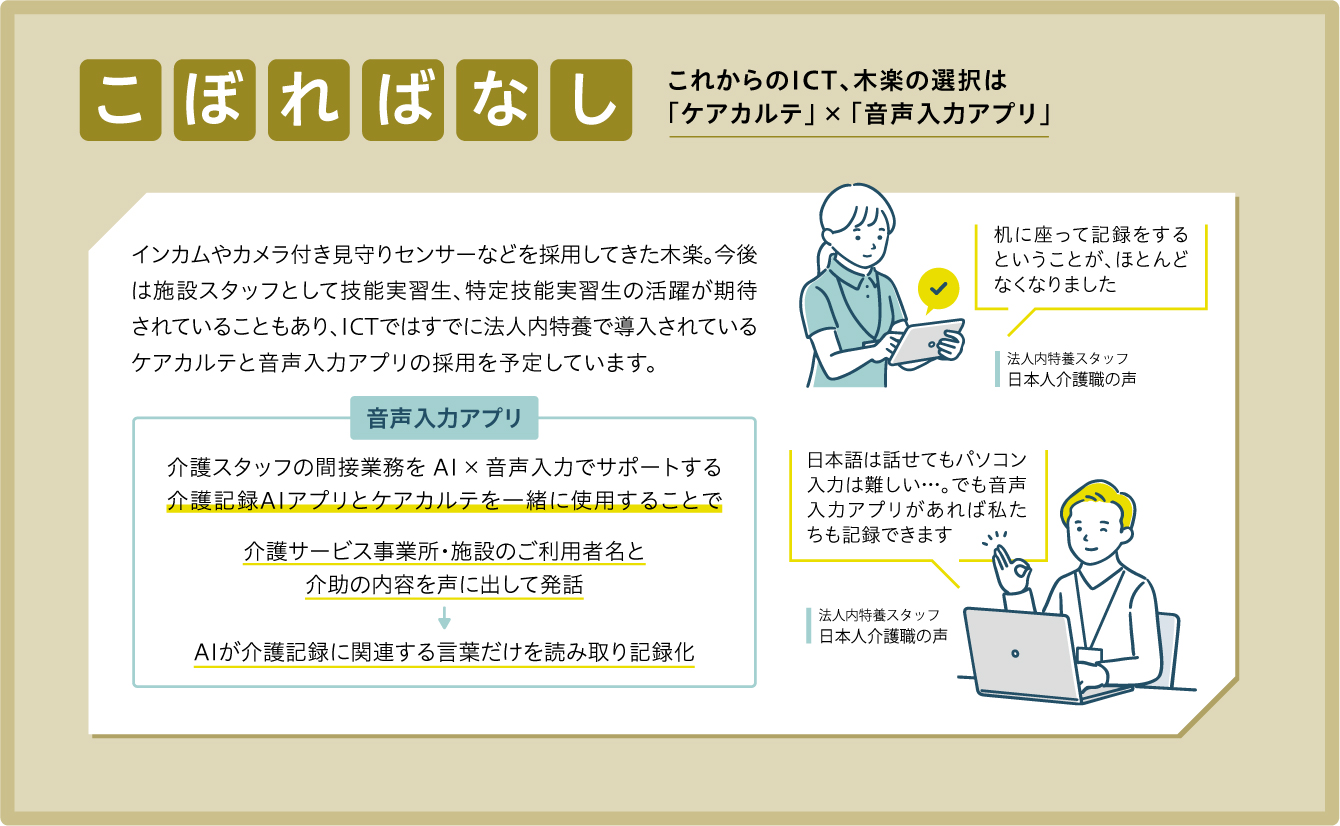

木楽の理学療法士であり、法人副本部長も務める湯ノ谷研志郎さんは、ご利用者へのアセスメントに基づき機能訓練を行っています。そのなかで現状のLIFEの利活用について「幸伸会では、LIFEの前身であるCHASEを活用していたため、2021年の介護報酬改定でLIFEが導入された際も、すでにデータ送信の経験があり、スムーズに適応できました。また、タブレット端末やインカムの導入などICT化を進めていたことも、移行を支えました」「ただ、現状はまだまだフィードバックされたデータを全ご利用者のために活かせているわけではなく、課題はあります。また、科学的介護といってもデータ偏重にならず、従来の寄り添うケアも不可欠です。そのため、施設としてはこの二つを融合していくことが重要だと考えています」と話します。

デジタルコンテンツで 新しい刺激の提供も

木楽での一日は、朝のラジオ体操から始まり、脳トレやクイズ、口腔ケア、そして機能訓練。ティータイムや昼食をはさみ、夕刻まで充実したプログラムが続きます。

「なかでも人気なのがYouTube動画を利用した脳トレです。職員がマイクを持って司会をしながら行うのですが、漢字の問題がわからなかったりすると、ご利用者から『パソコンで調べて』と言われることもあるんですよ」と山添さん。 福祉の現場にiPadなどが入ったことで、パソコン機器は、ご利用者にとっても身近な存在になってきたことを実感するといいます。

「デイサービスではつい昔の映像を流したりしがちですが、あえてYouTubeなどデジタルツールを活用することがよい刺激になると感じます。今後は、ご利用者にiPadを使ってもらうのもいいかもしれません」

LIFEを含め、介護業界で進むICT化の流れ。その波に、ご利用者とともに楽しみながら乗っていきたいという山添さんの言葉が印象的でした。

❶湯ノ谷さんと一緒に機能訓練室で階段昇降をするのは、80代の施設ご入居者。在宅復帰を目標に日々トレーニングしているという ❷複合施設の3階にある幸伸会運営の有料老人ホーム、ラポール青山荘のホール。ご入居者は1階の木楽の活動にも参加する

❶湯ノ谷さんと一緒に機能訓練室で階段昇降をするのは、80代の施設ご入居者。在宅復帰を目標に日々トレーニングしているという ❷複合施設の3階にある幸伸会運営の有料老人ホーム、ラポール青山荘のホール。ご入居者は1階の木楽の活動にも参加する

❸木楽の脳活トレーニングの実施風景。2つの絵を見て違いを探すゲームでは「ペンギンの足が違う」などと盛り上がっていた ❹ゆったりと広いデイホールでくつろぐご利用者の皆さん。要所要所に季節のイベントを記録する写真が貼られている

❸木楽の脳活トレーニングの実施風景。2つの絵を見て違いを探すゲームでは「ペンギンの足が違う」などと盛り上がっていた ❹ゆったりと広いデイホールでくつろぐご利用者の皆さん。要所要所に季節のイベントを記録する写真が貼られている

2023年に開催された「第2回JSフェスティバルin岐阜」においてデイサービスセンター木楽の『LIFEの実践と科学的介護の実現に向けて』が奨励賞を受賞。ここでは、実践研究にかかわった幸伸会の法人副本部長で木楽の理学療法士である湯ノ谷研志郎さんに取り組みや課題などのお話をうかがいました。

―発表された内容について改めて教えてください

私は、かつて法人内の特養にいてICT化の推進役を担っていました。当時、科学的介護を推進するには、いくつかの課題があり、それらをいかに改善していったか、フィードバックされた分析結果をいかに職員に伝えたかなど、幸伸会におけるLIFE導入前後の取り組みをまとめました。

―当時の課題とはどのようなものでしたか?

大きく3つありました。科学的介護の推進への職員の理解を深めること、業務をいかに効率化するか、フィードバックの分析・活用をいかに進めるか、です。

―どのように対応されたのでしょうか?

まず職員の理解と教育についてはユニットリーダー、看護主任、管理栄養士、生活相談員といった経験の長い職員に集まってもらい勉強会を開き、LIFE導入の意義を伝えました。その際、重視したのは科学的介護の推進は管理者一人で取り組むものではなく、皆で共有し、実施するものだということですね。そのうえで介護と看護の一般職員向けの資料をつくり、職員会議で理解を促しました。業務の効率化については「ケアの質を落とすことなく間接業務の効率化を図る」をテーマに、LIFE導入と並行して、パソコンやタブレット端末の導入拡大、介護ロボットの活用、インカムの導入、Wi-Fi環境の整備などを行いました。そして、最後のフィードバック活用については、職員会議で、フィードバックデータとともに私が分析したものを見てもらうことにしました。

―分析結果を見た職員の反応は、いかがでしたか?

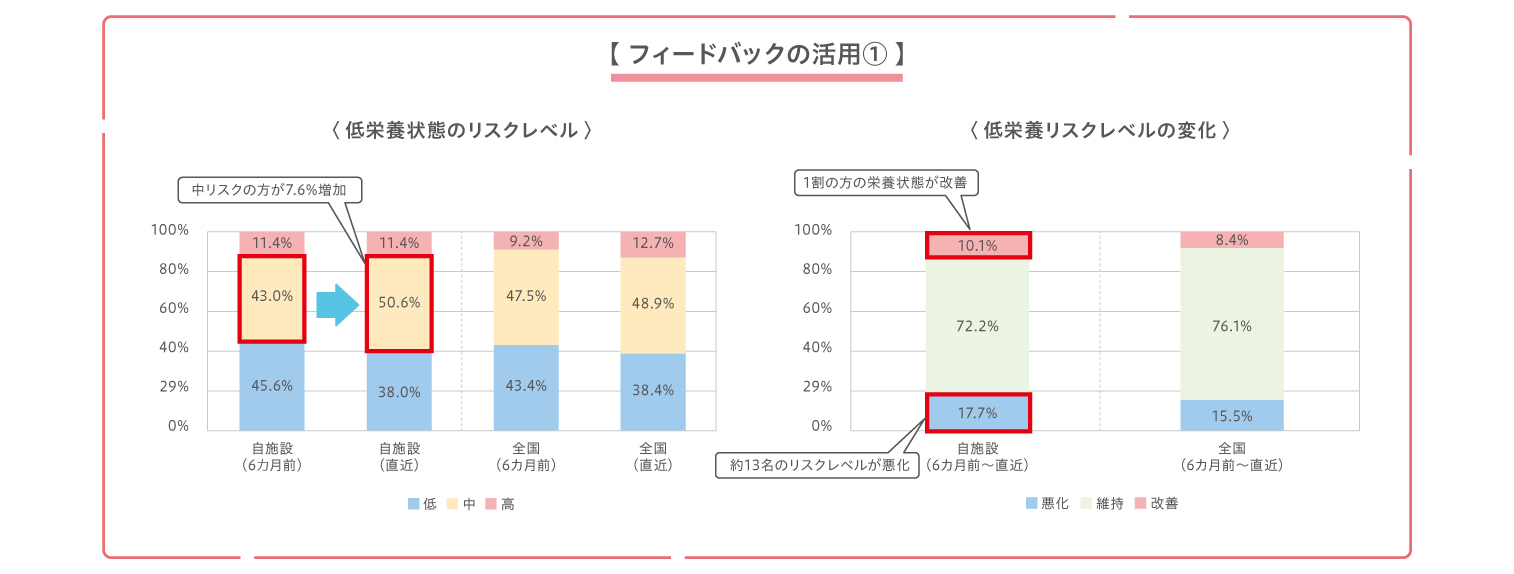

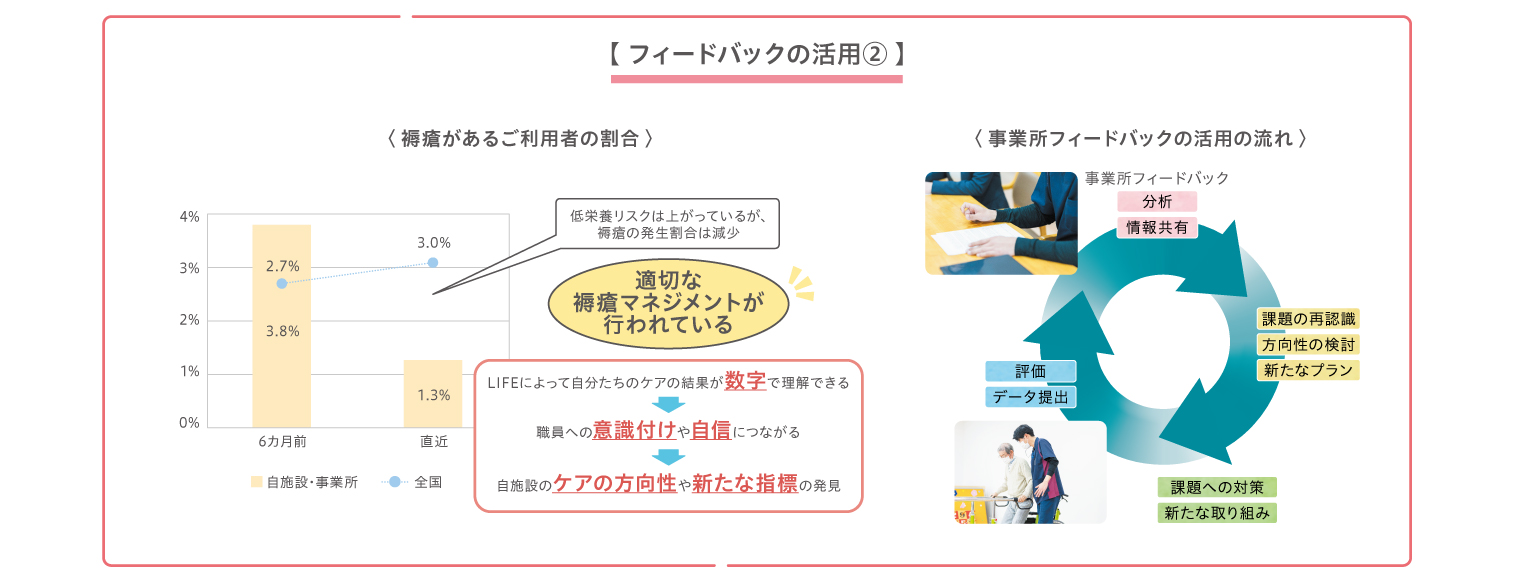

職員の反応はとても大きく、意識の変化が見られました。LIFEのフィードバック票から、当時私がいた特養は全国平均より低栄養のリスクが高く、日常生活の自立度が低いことがわかったんです。にもかかわらず、褥瘡の発生数が全国平均よりも低かった。つまり、適切な褥瘡マネジメントが行われていることがデータから読み取れました。こうした分析を伝えたところ、「自分たちのケアに間違いがないことがわかり安心した」「これからも褥瘡ゼロを目指して頑張りたい」などの声をはじめ、「誤嚥性肺炎と離床時間との関係性についてのデータはあるか」との質問も出て、職員のモチベーションアップや新たな指標の発見につながりました。私自身、こうした反応に触れて、LIFEがスタートして初めて安心感を得て、LIFE利活用の価値を実感しました。

―こうしたフィードバックが、現在の木楽での活動にもつながっているわけですよね

はい。私が特養から木楽に異動になったのは2023年で、木楽も2021年からLIFEを導入しています。そのフィードバック票から、全国のデイサービスのなかでも木楽はADLが相当低いことがわかりました。理由は前述のとおり、施設入居の方のご利用が多いためです。この結果を見るまでは、木楽のご利用者は比較的活発だと思っていました。しかし、他の施設と比較することで、新たな視点を得ることができました。レクリエーションの幅を広げることや個別リハビリなど、現在行っている内容は、こうした結果を踏まえて出てきたことです。

―LIFEのフィードバック分析を、今後どのように活用していく予定ですか?

フィードバック票を見るとき、どうしてもADLに目が行きがちですが、数値を見るだけでは十分ではありません。大切なのは、「点数が5点上がった」ことではなく、「点数が上がったことで○○ができるようになった」こと、あるいは「点数は変わらないけれど、車椅子から自分で立つ行動も出てきた」という説明ができることです。今後は、こうした説明ができる介護職員を育て、ご利用者個々のご様子をご家族にお伝えする形にもっていきたいですね。

社会福祉法人 幸伸会 デイサービスセンター 木楽

●鹿児島県鹿屋市寿3-12-26 ●tel. 0994-45-6971 ●利用定員: 48名 ●k-seizanso.jp

撮影=秋田啓吾 写真提供=社会福祉法人 幸伸会 取材・文=冨部志保子