キャリアアップ

私らしいリーダーシップのカタチ vol.2 組織力は一日にして成らず。 四半世紀の積み重ねで「ワンチーム極楽苑」へ

組織力は一日にして成らず。

四半世紀の積み重ねで「ワンチーム極楽苑」へ

「私らしいリーダーシップのカタチ」では、 介護・福祉業界の第一線で活躍する女性リーダーたちの経験をひも解き、 道を切り拓いてきたエッセンスをお届けします。

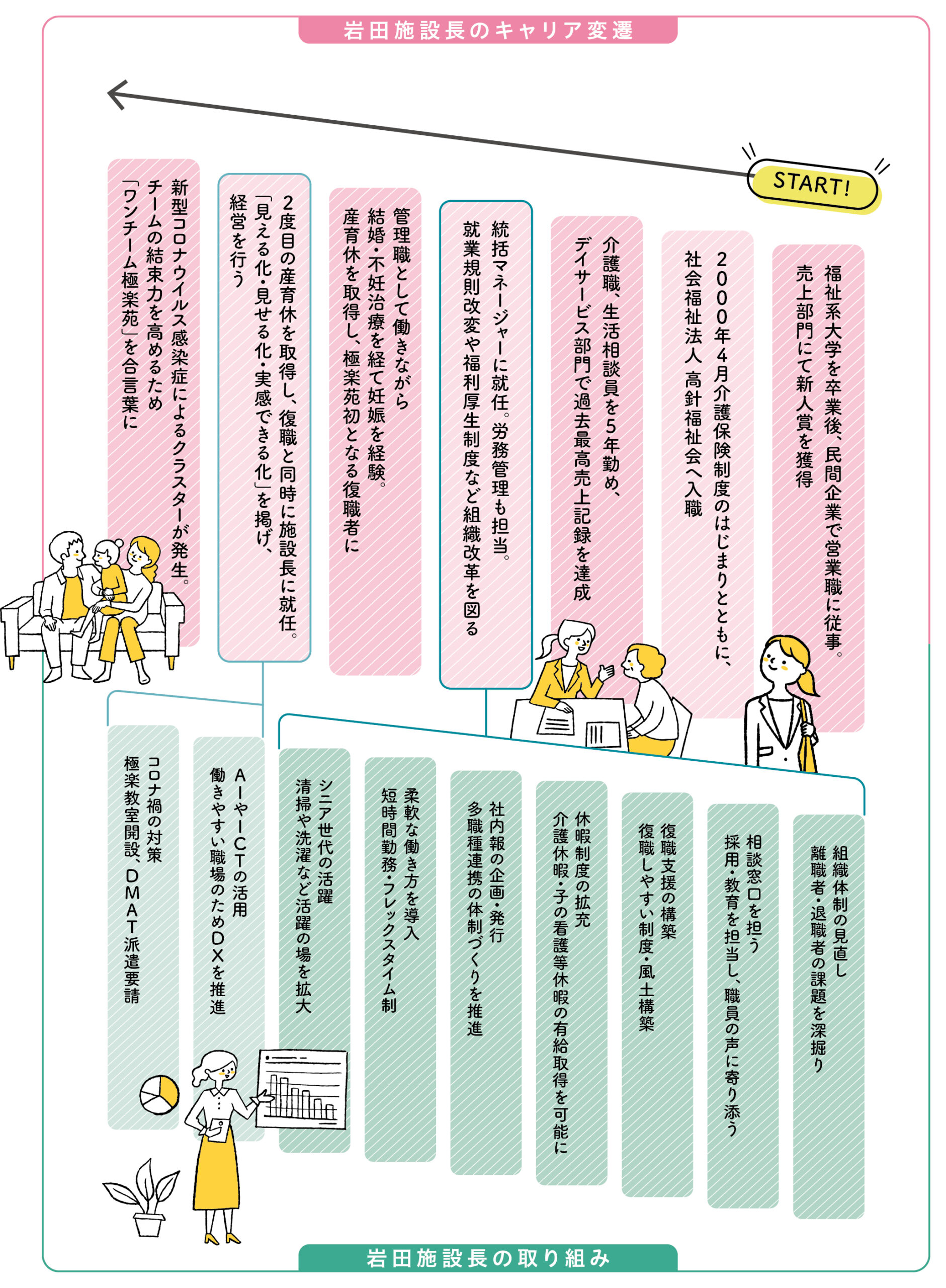

シリーズ第2弾は、愛知県名古屋市名東区にある 特別養護老人ホーム極楽苑 施設長の岩田 佳奈子さんをご紹介いたします。 極楽苑は職員の約8割が女性で、女性管理職の積極登用を進め、 15年間育休復職率100%を継続。 さらに令和6年度の離職率は看護職0%、介護職5%、 平均勤続年数12年と働きやすい職場づくりに注力しています。 「ワンチーム極楽苑」を合言葉に、誰もが輝ける組織づくりの秘訣をうかがいました。

わたしの礎、極楽苑の礎。 「対話」なくして強い組織は生まれない

責任者、統括マネージャー、そして施設長へ。キャリアを重ねるなかで、私が最も大切にしてきたことは「対話」です。利用者や家族とのコミュニケーションはもちろん、職員一人ひとりと真摯に向き合い、対話することを何よりも心がけてきました。施設長就任後は年に3回、全職員と面談の機会を設けることを12年間続けています。対話を通じて、施設の方向性と職員の理想・目標をリンクさせ、働きがいを生み出してきました。もちろん、ときには意見がぶつかることや、考え方の違いが浮き彫りになる場面もあります。それでも、根気強く言葉を重ね合うことで、極楽苑の礎を築いてきました。こうした対話の積み重ねがあったからこそ、2020年の新型コロナウイルス感染症という未曽有の危機を離職者を出すことなく乗り越えることができました。

窮地に陥ったときにこそ、全体を冷静に見つめる俯瞰力、

そして献身的な等身大のサポートを

新型コロナウイルスの感染拡大時、私は何よりも職員を守らなければならないと考え、施設長として慎重さを保ちつつ、迅速に行動しました。その好例が「極楽教室」の開設です。休園・休校が相次ぐなか、子育て中の職員が働けなくなる状況をみて、施設内に子どもたちの居場所をつくりました。当法人の保育園運営ノウハウを生かし、事務職員やシニア職員が交代で子どもたちの面倒をみる体制を構築。その結果、非常時でも立ち止まることなく施設運営を継続することができました。

また、施設規模が大きく従来型特養の当苑では、感染予防を徹底していても拡大は免れず、瞬く間に大クラスターとなってしまったときには、保健所に粘り強くかけ合い、DMAT(災害医療派遣チーム)の派遣要請を行いました。家族や行政対応に追われながらも、自ら職員の一員として厨房に立ち、おにぎりや雑炊を作って、現場職員のサポートを行いました。このときに生まれた言葉が「幸せを支える栄養」「ワンチーム極楽苑」です。

常に全体を俯瞰しながら「今、何をすべきか」を的確に判断し、迅速に舵を切る。そして「ともにこの窮地を乗り切るんだ」という力強いリーダーシップこそが、チームを率いるリーダーには求められると感じています。

支え合いが根付き「お互いさま」と 言える関係と環境になるまで

職員に元気で長く働いてもらうためには、健康や安全面への配慮も欠かせません。当苑では20代〜70代の職員がともに働き、それぞれの仕事を尊重し、情報共有をしながら気配りができる関係があります。管理職層とのコミュニケーションに限らず、職員同士のやり取りが活発であれば、お互いに体調を気にかけ合えます。たとえば、シニア職員の顔色が悪そうなときは若手職員が「私が代わります。休んでください」と声をかけ、子育て中の職員が子の看護で早退するときには「お互いさまよ。早く帰ってあげて」と送り出す。年齢や立場を超えた支え合いが、安心して働ける環境につながっています。

私自身、第一子出産後の復職時、シニア職員が「おかえりなさい!」とやさしくかけてくれたひと言が、ブランクの不安や緊張をほぐし、新たな気持ちで働く原動力になりました。働く女性の多くが「仕事を通じて社会の役に立ちたい」という想いをもち、その気持ちはキャリア後期に改めて自分の人生と向き合ったときに、よりやさしくより強くなってくるのではないでしょうか。

①制度の整備

気がついたら、自らがロールモデル。 15年間育児休業復職率100%

私が入職した頃、極楽苑は「女性のキャリア支援の弱さ」を課題として抱えており、子育てとの両立が難しい介護職の復職率は0%でした。この状況に危機感を抱いた私は「女性が働き続けられる職場をつくりたい」との思いから組織改革に着手。従来の勤務体系に加え、短時間勤務や在宅勤務、フレックスタイム制を導入しました。さらに休暇制度の拡充にも取り組み、子の看護休暇、介護休暇は有給休暇として取得できるように整備。そして私自身が産育休を取得し、極楽苑で初めての復職者となったのです。この経験が女性職員の気持ちに寄り添うきっかけとなり、結果として15年間育児休業からの復職率100%を維持する組織へと成長しました。

②相談窓口の設置

現場に潜む本音を見逃さない。職員の心に寄り添う、相談窓口の存在

統括マネージャー時代、私は職員の「相談窓口」の役割を担ってきました。職員が抱える悩みや不安、現場に潜む本音を拾い上げるために、私がもつ共感力とコミュニケーション力、そしてホスピタリティを最大限発揮し「話しても大丈夫だ」という安心感を与えるよう心がけてきました。たとえば、3交代勤務の介護職員が「働き続けられるか不安だ」と打ち明けてくれたときには、ライフスタイルに合った働き方を提案し、シニア職員には清掃や洗濯などsmile(スマイル)サポータースタッフとして活躍の場を創出しました。 女性職員にとっては、仕事と家庭の両立やPMS、不妊治療、更年期障害といった女性特有の健康の悩みを話せる場としても機能し、異性に相談しづらいことを安心して声に出せるようにしました。施設長に就任してからは、女性の総務部長や事務主任に「相談窓口」を継承しつつ、ともにきめ細かなサポートを続けています。

③DXを推進

どんな状況でも、変化を恐れない。ピンチをチャンスに変える采配

介護保険制度の導入により、措置から契約へと移行し、ケアの主義・手法も時代とともに変わり続けています。さらに、利用者や家族からのハラスメント対策など、職員を守るためのリスク管理の重要性も増すなか、私は「今こそ変革のときだ」と決意し、本格的にDXを推進してきました。職員の負担軽減を図るために福祉機器を導入し、情報共有ツールのICT化にも着手。「人の温かさ」と「デジタルの便利さ」をうまく融合させることで、職員一人ひとりが無理なく、よりよいライフワークバランスを実現できる環境を整えました。

時代や社会情勢は、刻一刻と変化します。だからこそ、明確なビジョンをもって対応し、進化し続ける覚悟が求められます。

仕事、子育て、女性として…… すべてが今の私を形づくる

「美しい50歳がふえると、日本は変わると思う。」1997年、大手化粧品メーカーで使われていたそのキャッチコピーを見たとき、私は福祉系の大学で学ぶ学生でした。男女雇用機会均等法が施行されて約10年が経ち、社会で活躍する女性が増えていた時代。そのコピーはこれから社会に出る私に、年齢を重ねても力強く生きる女性の姿を示し、「働くことは輝くことだ!」との夢を抱かせてくれました。

介護業界に入り、気がつけば25年。これまで幾度となく困難に直面し、挫折を味わったこともあります。そんな私を支え、強くしてくれたのは、利用者からの「ありがとう」の言葉でした。その言葉が私を励まし、モチベーションにつながりました。人生の先輩方から聞く経験談も、私の財産として胸に刻み込まれ、今さらながら丁寧に生きることの意味を実感しています。

小さな日々の笑顔が、大きな未来をつくる。これからも職員一人ひとりが安心して働ける環境に向き合い、ワンチームとなって、利用者や家族そして介護業界の未来を一歩一歩築いていきたいと思います。

どれだけたくさんのことを したかではなく、 どれだけ心を込めたかです

― マザー・テレサ

介護の仕事は、ひと言で表すなら「心」。 利用者や家族、ともに働く仲間、周りへの感謝と敬意を忘れずに、「心」を込めることが大切です。

千里の道も一歩から

目標や理想は、すぐに達成できるものではありません。周りにいる関係者のみなさんとともに進む一歩一歩が、未来を築くと信じています。

① 感謝と、小さな気遣いを表現できる

「ありがとう」「大丈夫?」と感謝や気遣いの言葉を伝えること。心を尽くしてもらって嫌な気持ちになる人はいません。感謝や小さな気遣いをすることに性別や立場は関係なく、お互いに言葉に温かさややさしさを込めて伝え合うことが大切です。

② 知性・品格を もっていること

リーダーには、悩む職員には心から寄り添い、ときにはチームをエンパワーメントする強さが求められます。周囲から信頼される存在でいるために、常に内面の充実を図ることを意識しています。深い知識と広い視野をもちつつ様々な人の話に耳を傾けるよう心がけています。

③日々の喜びや 楽しみをもち、 何よりも 自分自身を大切に

この業界で働く方々は、つい頑張りすぎてしまいがち。パフォーマンスを最大限発揮するためには、からだと心の健康が欠かせません。私は大好きな美容とオシャレを楽しみ、自分が心地よいと感じることのできる時間をもつようにしています。常に清潔感と自分に似合うスタイルを大切にしています。

キャリアの飛躍のきっかけが「出産」になっていることに感銘を受けました。私自身子育てと仕事の両立をするなかで葛藤を抱えることもありますが、リーダーだからこそ、すべての経験をよりよい組織づくりにつなげていけるんだ、と岩田さんのあり方に勇気をもらいました。私も「千里の道も一歩から」の精神で、少しずつでも職場や社会によい変化を生み出していきたいです。

キャリアの飛躍のきっかけが「出産」になっていることに感銘を受けました。私自身子育てと仕事の両立をするなかで葛藤を抱えることもありますが、リーダーだからこそ、すべての経験をよりよい組織づくりにつなげていけるんだ、と岩田さんのあり方に勇気をもらいました。私も「千里の道も一歩から」の精神で、少しずつでも職場や社会によい変化を生み出していきたいです。

撮影=渡辺 憲男/取材=秋本 可愛(株式会社Blanket )/文=田邉 なつほ