福祉施設SX

第3回 介護の現場を支える仕事 訪問歯科診療

日々、介護の最前線で高齢者と向き合う介護従事者の方を支えるために、今、この瞬間も日本のどこかで、介護を取り巻く仕事に携わる人々が、知恵をしぼり、技術を磨いて、よりよい介護の実現を目指しています。そんな方々の熱い思いと介護の未来への展望を語っていただきます。

処置の前は医科の主治医や 施設スタッフと連携して

都内の住宅地にある「光が丘クローバー歯科」。地域のかかりつけ歯科医院として口腔保健の向上に貢献する同院では、約6年前から通院が困難な方を対象に、居宅や施設への訪問歯科診療を行っています。

「休診日以外はだいたい1日に5~7名くらいの患者さんを診療しています」と話すのは、院長の吉崎志保先生。訪問スタッフは院長を含めて歯科医4名、歯科衛生士4名、そして歯科助手と事務スタッフという構成。このうち1回の訪問につき、歯科医と歯科衛生士、あるいは歯科衛生士と歯科助手など、2名体制で往診することが多いといいます。

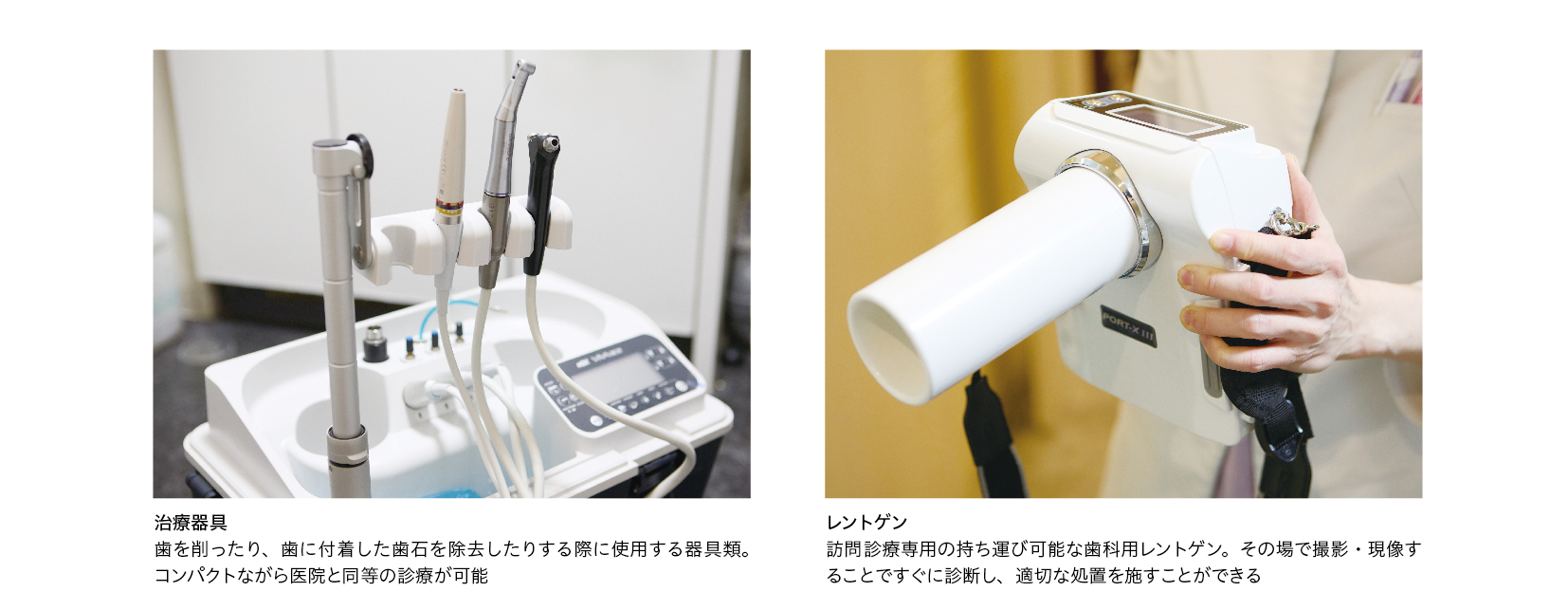

「今年からスタッフの一人が事務長になったので、介護職員さんやケアマネージャーさん、ご入居者のご家族と、これまで以上にコミュニケーションを丁寧にとれるようになりました」 訪問先では、ポータブルユニットやポータブルレントゲンなどの機器を用いて、むし歯の処置や抜歯、義歯の作製・修理・調整など、歯科医院で行うのと同様の治療を行っています。

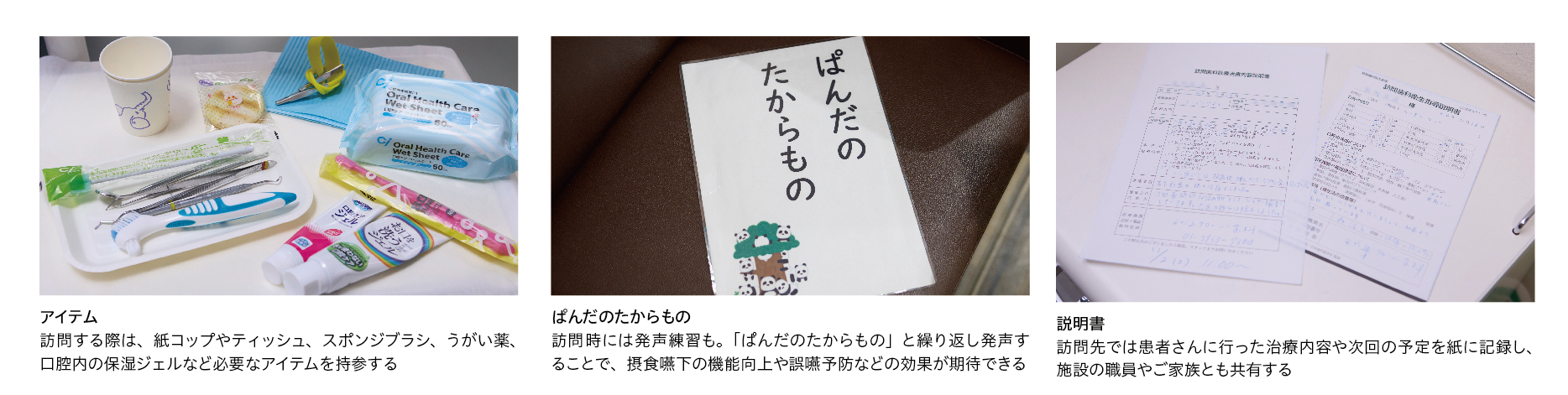

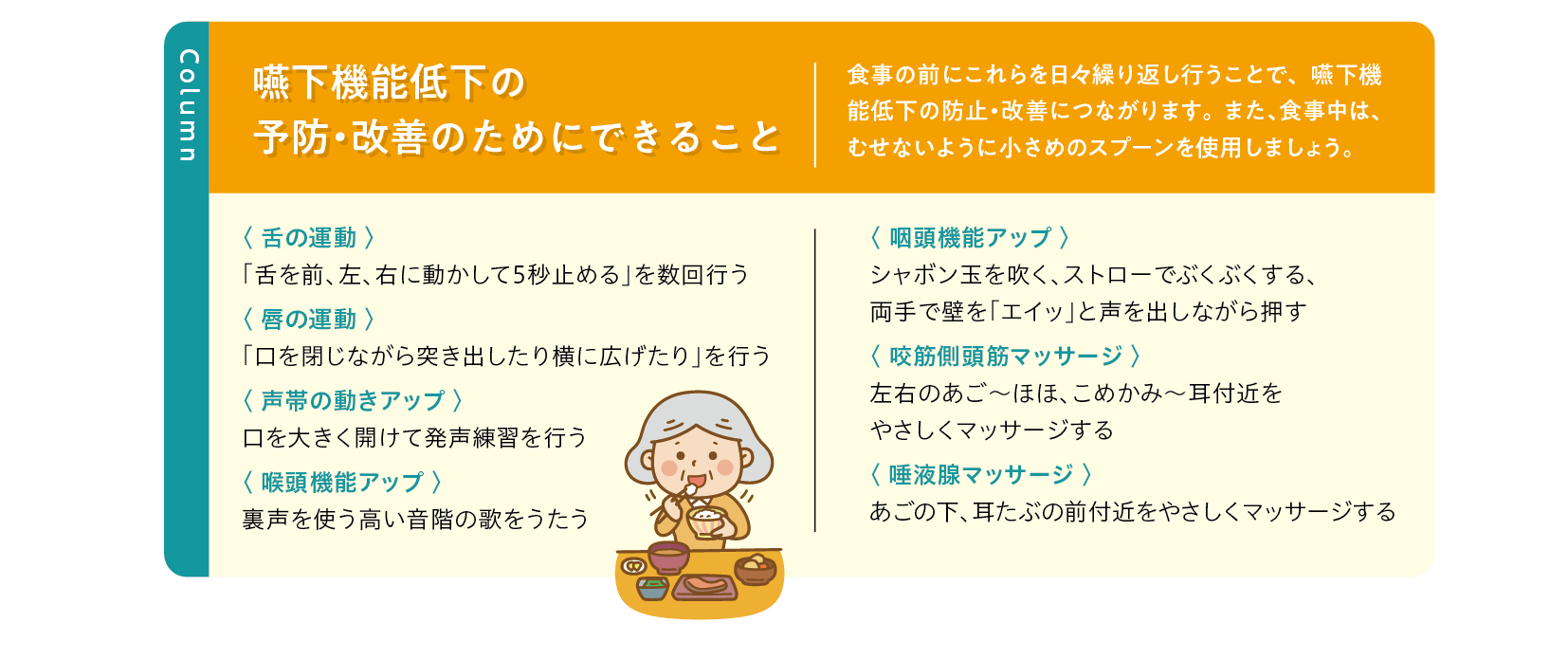

「ただし、患者さんは基本的に全身疾患があるので、抜歯などは自分たちだけで判断せず、かかりつけの医科の先生と連携してから行います。また、その方の服用薬や食事の形態などを職員の方に確認したり、嚥下評価をするときは直近3か月の体重の変化や普段の摂取カロリーなど治療の場だけではわからないことを管理栄養士の方に聞いたりもします」

フレイルは口から始まる。 だからこそ歯科診療は大切

高齢者の口腔内を数多く見ている吉崎先生は、施設で暮らす高齢者が歯科診療を受ける大切さについて、こう語ります。

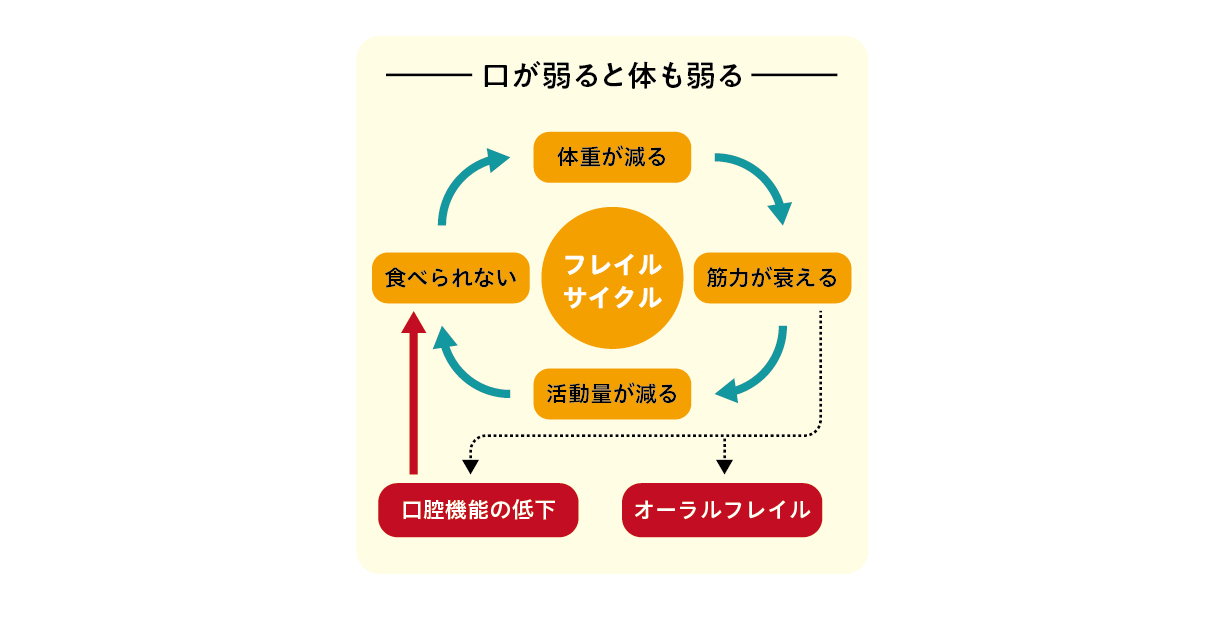

「年齢を重ねるほど、むし歯ができても治療していなかったり、歯周病が進んでいてもそのままだったりするケースが多くなりますが、むし歯も歯周病も、何もせずに治ることはありません。痛かった歯や歯茎の腫れがいったん収まったとしても、治ったわけではないので、後からより強い痛みがきたりします。また、未処置のむし歯や歯周病、口の中の汚れは誤嚥性肺炎の原因になるほか、歯がボロボロでよく噛めない状態が続くと、栄養バランスが崩れて体力が低下し、筋力が衰える原因にもなります。さらに、うまく会話ができないと人と話すことが億劫になり、ひいては社会からの孤立につながってしまいます。フレイルは口から始まり、少しずつ心身が不健康になっていくので、歯科診療で痛みなく噛める状態を保つことは大切です」

口腔ケアは意味のあること。 気になることがあれば相談を

また、合わない義歯の使用もフレイルの原因になるため、継続的な調整が大切だとも。

「噛むことで脳に血液が送り込まれます。その際、酸素や栄養も送られるので、海馬や前頭前野などの部分が活性化され、認知機能の低下予防につながります。これはご自身の歯だけでなく、合っている入れ歯でも同様です。20本以上歯がある人と比べて、歯がなくて入れ歯も使っていない人は認知症になりやすいという研究結果が出ています」

実際、むし歯で歯が少なくなっていた高齢者に義歯を作製したところ、食事量が増え、活力を取り戻した方もいるのだそう。

「調子よさそうですねとお声がけをしたら、食事量が増えたので体力もついてきたと。そういう言葉を聞くと、この仕事をしてよかったと感じます。ただ、なかには義歯に慣れない方もおられるので、すべての高齢者に一律におすすめできるものではありません。大切なのは、その方が使えそうかどうか。そして、ご本人に使いたいという気持ちがあるかどうか。入れ歯が入れられない場合でも、口腔ケアやリハビリなどを続けることで、カンジダ症の発症が少なくなった方もおられます。ご入居者の口のなかの状態について気になることや知りたいことがあれば、ぜひ訪問診療のスタッフに声をかけていただきたいと思います」

痛みや危険を取り除く ことからケアが始まる

続いてお話をうかがったのは、「光が丘クローバー歯科」の歯科衛生士、森 浩子さん。

「訪問歯科診療では、主に口のなかの清掃や歯石の除去、リハビリなどを行いますが、高齢者の場合、むし歯で歯が欠けて尖っていたり、黒く変色していたり、口腔内が崩壊しているケースが多いので、痛みや危険を取り除くなど、その方の状態に合わせて、今やるべきことに焦点を絞ってケアをしていきます」

義歯を使っている方は取り外してきれいに洗浄し、口腔内もやわらかめの歯ブラシやスポンジブラシなどを用いて汚れを取ります。

「歯茎に腫れがある方は歯磨きで痛みを感じやすいので、できるだけ優しい方法で行います。このケアを繰り返して歯茎の状態が改善してきたら、そこではじめて歯石除去を行うことも多いですね」

気持ちが変われば 口のなかも変わる

「高齢になると手も思うように動かなくなるなど歯磨きが面倒になり、磨かなくなることが崩壊への第一歩です。そのままにしておくと、むし歯や歯周病が進行し、やがて痛みが出るはずですが、高齢者のなかには、痛みを我慢してしまう方もおられます。そしてあるとき、痛みから食事ができなくなって、はじめてまわりの方が気づくというケースも少なくありません」

そこまで行くと、歯はボロボロ、歯茎もブヨブヨ。しかし、そんな状態でも丁寧にケアをすることで改善していくと森さんは話します。

「歯磨きをせず口のなかが崩壊していた高齢の患者さんが、訪問診療をきっかけに自分から歯磨きをするようになり、かつてとは雲泥の差で状態がよくなった方が実際におられます。その方の健康状態にもよりますが、大きな問題がない場合は、月に一度の口腔ケアを続けることで、歯や歯茎の状態はかなり違ってきます」

施設では 〝促しのケア〟を大切に

では、施設での日常の口腔ケアはどのようにすればよいのでしょうか?

「ご入居者一人ひとりに毎食後、きっちり歯のケアをするのは大変なので、うがいができる方にはご自身でうがいをしてもらったり、少しからだの動く方には1日1回は歯磨きを促してあげたりするとよいと思います。そうすることで手の運動にもなりますから。動けない方には、歯ブラシで食べかすなどを軽く取ってあげるだけでも、ずいぶん違うはずです」

撮影=柿島達郎 取材・文=冨部志保子